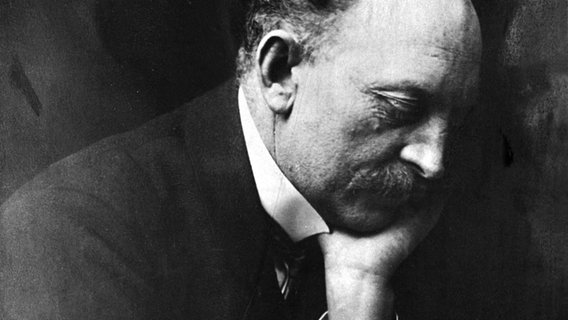

Emil Nolde und das Meer in allen Farben

Norddeutsche Landschaften sind ein Schlüsselmotiv in Emil Noldes umfangreichen Werk von Zeichnungen, Aquarellen und Ölbildern. Fragen wirft sein Verhältnis zum Nationalsozialismus auf.

Emil Nolde kommt als Hans Emil Hansen am 7. August 1867 im kleinen Dorf Nolde bei Tondern als vierter Sohn von insgesamt fünf Kindern einer Bauernfamilie zur Welt. Im familiären Umfeld lassen sich keine künstlerischen Begabungen und Ambitionen feststellen. Der kleine Emil bewundert seine Mutter, die fantasievoll und sensibel ist. So gestaltet sie zum Beispiel mit viel Liebe den Blumengarten.

Emil Nolde: Schlechter Schüler, aber zeichnerisch begabt

Als Kind besucht Emil Nolde die einklassige Volksschule. Dort fällt den Lehrern seine zeichnerische Begabung auf, als Schüler brilliert Nolde weniger. Weihnachten 1875 wird sein großer Wunsch erfüllt: Der Achtjährige bekommt einen Malkasten geschenkt. Nun muss er sich nicht mehr mit eigenen Farben aus Rote-Bete- und Holunderbeerensaft behelfen.

Nolde ist Autodidakt. Schon früh probiert er vieles aus: Er bemalt Stalltüren, Bauernkarren und kleine Tonfiguren. Der Vater hindert den Sohn daran, Künstler zu werden. Nach Abschluss der Schule mit 16 arbeitet er ein Jahr lang auf dem elterlichen Hof in der Landwirtschaft. Dann finden Vater und Sohn einen Kompromiss: Emil Nolde darf sich in einem künstlerischen Handwerk ausbilden lassen.

Nolde schnitzt Eulen für Theodor Storms Schreibtisch

Von 1884 bis 1888 absolviert er eine Schnitzerlehre in der Sauermannschen Möbelfabrik in Flensburg. Als Lehrling darf er auch bei der Restaurierung des berühmten Brüggemann-Altars im Schleswiger Dom fehlende Hellebarden und Schwerter der Kriegsknechte schnitzen. Eine seiner letzten Arbeiten in Flensburg sind vier Eulen für einen Schreibtisch, den Theodor Storm in Auftrag gegeben hatte.

Reiz von Landschaften inspiriert Noldes erste Bilder

In München, Karlsruhe und Berlin ist er als Facharbeiter tätig, bevor er 1892 Gewerbelehrer in St. Gallen wird. Erste zögerliche Malversuche sind Bergmotive, die als Postkarten auf den Markt kommen und ihm überraschend 25.000 Franken einbringen. Der Weg ist frei für ein Studium, für eigene Arbeiten im Berliner Atelier oder später auf seinem Hof in Seebüll. Nach sechsjährigem Aufenthalt in der Schweiz gibt er die gesicherte Existenz wieder auf.

Noldes Anfänge sind behutsam. Die im Impressionismus wurzelnden Bilder zeigen Blumen, Gartenstücke, Landschaften, das Meer. Allein das Thema "Herbstmeer" wird 17 Mal variiert. Es sind Schlüsselmotive, zu denen Nolde auch noch nach Jahren wieder zurückkehrt. Nur werden die Farben intensiver, greller, glühender.

Nolde begegnet der Schauspielerin Ada Vilstrup

1900 kehrt er in den Norden zurück, und zwar nach Kopenhagen. Er lebt in einem kleinen Zimmer und fühlt sich in der Großstadt völlig verloren, bis er der Schauspielerin und Musikerin Ada Vilstrup begegnet. Damit geht seine "vorbereitende Lebenszeit zu Ende", wie er es selbst ausdrückt. Als Zeichen dafür mag gelten, dass er den Namen Hansen nach der Hochzeit abgelegt und durch Nolde ersetzt.

Ada und Emil Nolde kaufen ein Fischerhaus auf der Ostseeinsel Alsen, die heute zu Dänemark gehört. Die Winter verbringen sie in einem Atelier in Berlin. Ab 1909 kommen sie während der Sommermonate an die rauere Westküste. Nach einer schweren Krankheit malt Emil Nolde dort die berühmten Ölbilder "Abendmahl" und "Pfingsten".

In den Jahren 1903 und 1904 unternehmen Ada und Emil Nolde eine Reise nach Ostasien. Die beeindruckende Farbenpracht der Landschaften hinterlässt deutliche Spuren im Werk des Künstlers. Von 1906 bis 1907 ist er kurzzeitig Mitglied der Künstlergruppe "Brücke". 1926 kauft Emil Nolde schließlich den Hof in Seebüll in der Nähe von Niebüll.

Widersprüchliches Verhältnis zum Nationalsozialismus

Lange gilt Emil Nolde als prominenter "entarteter Künstler". Doch neuere Erkenntnisse aus dem Nolde-Nachlass in Seebüll zeichnen ein anderes Bild des Künstlers. Das zeigt sich nicht nur, aber auch in seinen Bildern: Nach 1933 malt er keine religiösen Motive mit jüdischen, biblischen Figuren. Stattdessen bringt Nolde heroische Figuren mit blonden Haaren und blauen Augen, Opferstätten, Burgen und dramatische Himmel über Landschaften auf die Leinwand. Die Blut- und Boden-Ideologie hält so Einzug in die Bilder Noldes.

Nolde ist alles andere als ein verfolgter Künstler, der seine Bilder verstecken muss. Zwar verschwinden viele seiner Bilder ab 1937 aus Museen, 1.052 werden beschlagnahmt. Insofern kann Nolde als Opfer der NS-Kunstpolitik gesehen werden. Allerdings ist er auch Antisemit und Rassist. Davon zeugt Noldes zweiter Memoirenband "Jahre der Kämpfe", der 1934 erscheint. Er macht keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Nationalsozialisten, 1934 tritt Nolde in die NSDAP ein. Und er schreckt selbst nicht vor Denunziationen zurück. Seinen Kollegen Max Beckmann brandmarkt er fälschlicherweise als Juden. Trotz aller damit verbundener Gefahren, solch eine Behauptung aufzustellen, gesteht Nolde seinen Fehler nicht ein.

Der Maler steht dem NS-Staat stets loyal gegenüber

1941 wird Nolde aus der Reichskammer der bildenden Künste ausgeschlossen. Er bekommt ein Ausstellungs-, Verkaufs- und Publikationsverbot auferlegt. Allerdings gibt es nie ein "Malverbot" gegen ihn, auch wenn er dies stets behauptet. Seine Frau Ada ist trotz Noldes Loyalität dem NS-Staat gegenüber entsetzt über die Verfemung ihres Mannes. 1942 schreibt sie in einem Brief an Freunde: "Der deutscheste, germanische, treueste Künstler ist ausgeschlossen."

Aufklärung rund um den "Mythos Nolde" erfolgt spät

Nolde erschüttert der Ausschluss aus der Reichskammer indes nicht, er hält der Partei die Treue. Bis zum Kriegsende verliert er seinen Glauben an das NS-Regime nicht. Nolde selbst wird in den Nachkriegsjahren in der Öffentlichkeit als verfolgter Künstler einer neuen deutschen Kunst - und als Opfer des NS-Kunstpolitik wahrgenommen. Erst viele Jahre später - 2019 in einer Ausstellung in Berlin - erfolgt die Aufklärung rund um den "Mythos Nolde". In der Folge entfernt selbst Angela Merkel zwei Bilder des Künstlers aus dem Kanzleramt.

Beachtliches Spätwerk in hohem Alter

Trotz seiner Mitgliedschaft in der NSDAP entlastet ihn im August 1946 das Entnazifierungskomitee in Kiel. Zum 79. Geburtstag bekommt Nolde einen Ehrenprofessorentitel verliehen. Im November des gleichen Jahres stirbt seine Frau Ada. Anlässlich seines 80. Geburtstages gibt es einige große Ausstellungen. Aus vielen der kleinen ungemalten Bilder aus den Jahren 1939 bis 1945 entstand noch ein eindrucksvolles Spätwerk an großen Gemälden. Mit 81 heiratet er die 26-jährige Jolanthe Erdmann, die Tochter eines befreundeten Komponisten und Pianisten. Am 13. April 1956 stirbt der Maler in Seebüll.

Die Beziehung zu Ada, die Beziehung seines Lebens, lebt weiter im Haus Seebüll, dem Sitz der Stiftung-Ada-und-Emil-Nolde: Die beiden haben dort eine gemeinsame Ruhestätte in einem schön angelegten Garten. Dieser Garten war ihnen stets eine Herzensangelegenheit.