Planten un Blomen: Gartenschauen schufen Hamburgs zentralen Park

1935 entsteht im Zentrum der Hansestadt der Park "Planten un Blomen". Bis 1973 wird die Anlage im Rahmen von drei internationalen Gartenschauen umfassend umgestaltet.

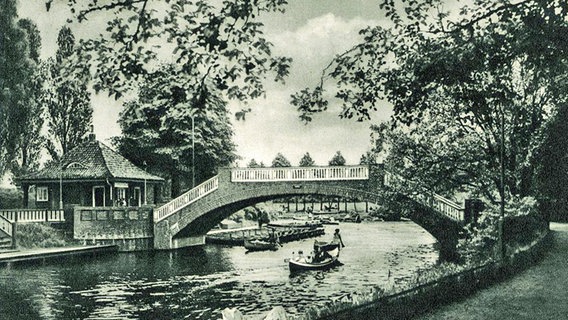

Ein ehemaliges Friedhofsgelände und ein Tierpark sind die Keimzellen des heutigen Parks "Planten un Blomen". Die Friedhöfe, die sich ab 1793 hinter dem Dammtor außerhalb der Wallanlagen befinden, werden 1879 geschlossen, die Beigesetzten nach Ohlsdorf auf den damals neuen Friedhof umgebettet. Nördlich der Friedhofs hatte 1863 ein Zoologischer Garten eröffnet - doch dieser konnte sich auf Dauer nicht halten, die Konkurrenz durch den modernen Tierpark Hagenbeck war zu groß. Später eröffnet auf dem Gelände ein Vergnügungspark - ebenfalls ohne großen Erfolg.

Die niederdeutsche Gartenschau zeigt "Planten un Blomen"

1934 beschließt der nationalsozialistische Senat, das Areal komplett neu herzurichten und dort unter dem Namen "Planten un Blomen" (plattdeutsch für "Pflanzen und Blumen") eine Niederdeutsche Gartenschau zu veranstalten. Die Neugestaltung ist zunächst ein großes Arbeitsbeschaffungsprogramm: Rund 1.800 Arbeitskräfte schuften in Spitzenzeiten auf dem Gelände, sie bewegen rund 150.000 Kubikmeter Boden. Bewusst verzichtet man auf Maschinen, um möglichst viele Erwerbslose in Arbeit zu bringen und so die Arbeitslosenstatistiken für Hamburg zu verbessern.

Zwischen Gartenarchitektur und völkischer Erholung

Die gartenarchitektonische Gestaltung liegt in Händen des damaligen Baurats Hans Meding und seines Mitarbeiters, dem Gartengestalter Karl Plomin. Er drückt der Anlage seinen noch heute - etwa in der großen Wasserkaskade - erkennbaren Stempel auf. Viele Teile der Anlage sind damals hochmodern, so etwa der Orchideenpavillon oder der aus Glas und Beton erbaute Musikpavillon. Andere entsprechen eher den nationalsozialistischen Vorstellungen völkischer Erholung und Parkgestaltung, wie etwa der Nachbau eines reetgedeckten Bauernhauses als Restaurant.

Nach der Niederdeutschen Gartenschau wird der neue Park weiter gepflegt und ausgebaut. 1936 bekommt er eine Eisbahn, 1938 eine Leuchtfontäne als Vorläufer der ersten Wasserorgel. Noch 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, eröffnet eine Blumenschau - sie soll die Moral der Bürger stärken und sie auf bessere Zeiten nach dem Krieg einstimmen. So dient Planten un Blomen bis zu den Bombenangriffen 1943, die auch mehrere Gebäude im Park zerstören, auch einem politischen Zweck.

IGA 1953: Der Park wird wieder aufgebaut

Nach dem Krieg liegt Hamburg wirtschaftlich am Boden. Der Wiederaufbau des Parks hat zunächst keine Priorität. Doch Bürgermeister Max Brauer wirbt entschieden für "das so wirksam heilende Grün". Er setzt durch, dass die Internationale Gartenausstellung (IGA) 1953 auf dem Gelände von Planten un Blomen stattfindet. Damit knüpft er an eine Tradition an - schließlich hat Hamburg seit 1869 bereits mehrere Internationale Gartenschauen ausgerichtet.

IGA-Highlights 1953: Eine Wasserorgel und ein Aussichtsturm

Die künstlerische Gesamtleitung der IGA 1953 übernimmt erneut Gartenarchitekt Karl Plomin, der bereits die Gartenschau von 1935 mitgeplant hatte. Plomin sorgt dafür, dass die ursprüngliche Gestaltung weitgehend erhalten bleibt. Neu hinzu kommt der Philippsturm, ein 36 Meter hoher gläserner Aussichtsturm, der 1971 wieder abgebaut wird. Die IGA 1953 ist ein Riesenerfolg: Rund fünf Millionen Menschen besuchen die Gartenschau. Besondere Attraktion sind die Wasserorgelkonzerte. Bis heute finden sie im Sommer allabendlich statt.

5,4 Millionen Menschen besuchen die IGA 1963

Zehn Jahre später, 1963, eröffnet erneut eine IGA auf dem Parkgelände von Planten un Blomen. Wieder ist Karl Plomin an der Planung beteiligt. Er legt die Mittelmeerterrassen und die großen Schaugewächshäuser an. Sie entstehen dort, wo bislang der Botanische Garten lag, der nun nach Klein Flottbek umgesiedelt wird. Als neue Parkflächen kommen die Wallanlagen hinzu. Auch die IGA 1963 verläuft sehr erfolgreich: Mit 5,4 Millionen Besuchern kommen sogar noch mehr Menschen als zehn Jahre zuvor.

Platten und Beton statt Planten un Blomen?

1973 findet erneut eine IGA in Hamburg statt, wieder in Planten un Blomen. Diesmal verfolgen die Hamburger die Schau mit großer Skepsis, denn der Park soll stark umgestaltet werden. Planten un Blomen, der Alte Botanischer Garten und die Wallanlagen werden zu einem Ausstellungsgelände zusammengefasst. Dafür muss die Marseiller Straße tiefer gelegt werden, sie erhält einen breiten Fußgängerübergang. Viel Platz beanspruchen der Neubau des Congress Centrums Hamburg (CCH) und des SAS-Hotelhochhauses, die am ehemaligen Eingang zum Park entstehen. Vielen Hamburgern ist das zu viel. Statt Planten un Blomen nennen sie ihren geliebten Park nur noch "Platten und Beton". Auch finanziell ist die IGA 1973 kein Erfolg - ein weiterer Grund dafür, dass sie 40 Jahre lang die letzte Internationale Gartenausstellung in Hamburg bleibt.

Noch immer beliebt: Bullerberge und Eisbahn

Ein sichtbares Relikt der 70er-Jahre-Ästhetik der IGA 1973 sind die "Bullerberge", ein gelb-braunes Kunststoffgebirge zum Rutschen und Klettern, das bis heute bei Kindern sehr beliebt ist. Auch die Eisbahn an ihrem heutigen Standort in den Wallanlagen stammt aus dieser Zeit. Ein Vorläufer war bereits 1936 an anderer Stelle angelegt worden.

Teehaus und Rosengarten: Die Umgestaltung geht weiter

Doch auch ohne Gartenschauen geht die künstlerische Umgestaltung von Planten un Blomen weiter. 1990 zieht der Fujiyama in den Park - als Miniaturberg für den Japanischen Garten. Ein Teehaus gehört ebenfalls zu der Anlage. Bis heute schenken dort regelmäßig "Tee-Meisterinnen" aus Japan Grünen Tee aus und zelebrieren die asiatische Teehauskultur. Der überdachte Messegang und der Rosengarten folgen 1993. Eine weitere Veränderung ist die Sanierung des Alten Botanischen Gartens 2013 nach historischem Vorbild.

Eine grüne Oase mitten im Zentrum

Eine Parkanlage, viele Gesichter: Trotz der vielfachen Veränderungen hat sich Hamburgs Innenstadt-Oase ihren Charme bewahrt und gehört für viele Hamburger zu den Lieblingsplätzen ihrer Stadt. Ob Geschäftsleute oder Familien mit Kindern, Sportler oder botanisch Interessierte: In Planten un Blomen finden sie alle ein Stückchen grüne Erholung inmitten der Großstadt.

Karte: Der Park Planten un Blomen