Als Braunschweig vom Bombenhagel zerstört wurde

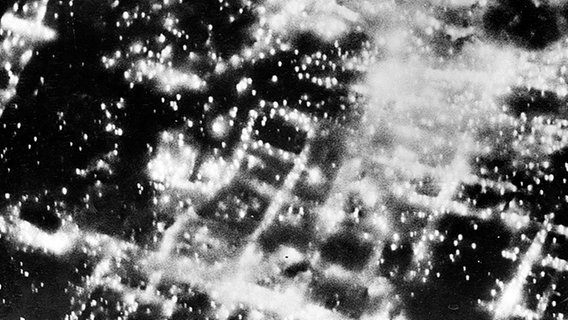

Britische Flieger werfen am 15. Oktober 1944 Zehntausende Bomben auf Braunschweig ab. Die folgende Feuersbrunst vernichtet fast die komplette Altstadt. 80.000 Menschen verlieren ihr Zuhause.

Als am frühen Morgen des 15. Oktober 1944 britische Flugzeuge Zehntausende Bomben auf die Braunschweiger Innenstadt abwerfen, entsteht ein Inferno. Erst Tage später lässt sich der gesamte Schaden überblicken: Rund 90 Prozent der Gebäude liegen in Schutt und Asche, sind eingestürzt oder ausgebrannt. Offiziell sterben etwa 600 Menschen in den Trümmern, 80.000 sind obdachlos. Damit hat die Serie der Flächenbombardements auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg auch Braunschweig erreicht.

Viele Zivilisten überleben Bombennacht im Bunker

Dass bei dem Angriff mit 240 Flugzeugen nicht noch mehr Zivilisten ums Leben kommen, ist den 24 öffentlichen Bunkern der Stadt zu verdanken. Dort finden Tausende Menschen Schutz, während sich über ihnen eine Feuerwalze durch die Fachwerk-Altstadt frisst. Rund 200.000 Brandbomben entfachen ein flächendeckendes Feuer, das der Wind von Haus zu Haus treibt. Als die Flugzeuge nach 20 Minuten gegen 2.45 Uhr abdrehen, haben Feuerwehr und Helfer keine Chance mehr, die Flammen zu löschen. Sie konzentrieren sich darauf, Menschen zu retten, die in überfüllten Bunkern ausharren. Dort wird die Luft knapp, doch es ist noch zu früh, die Türen zu öffnen. Erst im Schutz eines Löschwasserregens gelingt es Tausenden Eingeschlossenen, den Rauchgasen und der Hitze zu entkommen.

Braunschweiger Industrieanlagen im Visier

Bis Ende 1943 wird Braunschweig mit seinen 200.000 Einwohnern von den Luftangriffen der Alliierten kaum getroffen. Die erste schwere Attacke erschüttert die Stadt am 10. Februar 1944, etwa 250 Menschen sterben dabei. Dann folgen regelmäßig Angriffe aus der Luft. Als ein Zentrum der Flugzeugindustrie, in Nachbarschaft der aufstrebenden Industriestandorte Wolfsburg und Salzgitter, steht Braunschweig im Fokus der strategischen Pläne der Alliierten. Luftalarm gehört für die Bewohner zum Alltag. Doch Bomber, die von Beobachtungsposten im Westen Niedersachsens gemeldet werden, drehen vielfach ab, bevor sie die Stadt erreichen. Andere fliegen weiter nach Magdeburg und Berlin.

Zivilisten werden zum Ziel

Die Angriffe richten sich zunächst gezielt gegen die Rüstungsindustrie, die Innenstadt bleibt verschont. Erst als Briten und Amerikaner ihre Strategie ändern und versuchen, mit Flächenbombardements die Bevölkerung zu zermürben, erfolgt der verheerende Angriff auf das Fachwerkidyll im Zentrum Braunschweigs.

Der Braunschweiger Dom bleibt erhalten

Auch vor den vielen historischen Kulturgütern macht der Krieg nicht halt. Nur einige mächtige Steingebäude überstehen die Attacke. So wird der Dom zwar beschädigt, das Gewölbe stürzt aber nicht ein. Die Nationalsozialisten, die das Gotteshaus als "Nationale Weihestätte" auserkoren hatten, veranstalten dort nach der Bombennacht vom 15. Oktober ein "Heldengedenken". In der Nachkriegszeit dient der Dom Nachbargemeinden als Ersatz für deren zerstörte Kirchen.

Neubauten ersetzen Historisches

Weniger glimpflich kommt das Braunschweiger Residenzschloss davon. Der prachtvolle Bau aus der Zeit um 1840 wird weitgehend zerstört und 1960 abgetragen. Einige Bauteile, etwa Säulen, lagert die Stadt ein. Seit 2006 steht das Schloss wieder - als nachgebaute Fassade mit Originalteilen, hinter der sich ein Einkaufszentrum, ein Veranstaltungszentrum und die Stadtbibliothek verbergen.

Als der Zweite Weltkrieg in Braunschweig am 12. April 1945 mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen endet, sind 35 Prozent der Wohnhäuser und jede zweite Industrieanlage zerstört.