Planetarium Hamburg: Seit 1930 das "Fenster zum All"

Im April 1930 eröffnete das Planetarium im Hamburger Stadtpark - in einem ehemaligen Wasserturm. Dank modernster Technik "reisen" mittlerweile rund 340.000 Besucher jährlich zu den Sternen.

Seit Jahrhunderten fasziniert Menschen das Universum und die Frage nach ihrer Herkunft. Schon die indigenen Völker orientierten sich am Himmel, und worüber sich anfänglich Mythen und Legenden rankten, lehrten Wissenschaftler wie Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler das Verständnis vom heutigen Weltbild. Möglich machten den Blick zum Himmel Fernrohre, Teleskope und später Planetarien. Seit April 1930 besitzen auch die Hamburger ihr Fenster zum All - das Planetarium im Stadtpark.

Hamburger Planetarium: Verdienst des Lehrers Hans Haage

Doch der Weg bis zur Eröffnung ist ein steiniger: Allein dem Enthusiasmus des Hamburger Lehrers Hans Haage ist es zu verdanken, dass auch Hamburg ein Planetarium bekommt. Haage stattet damals Schulen mit Lehrmodellen für die Astronomie aus. Er hat 1924 an der Eröffnung des ersten Zeiss-Planetariums in Jena teilgenommen und versucht fortan, die Hamburger Behörden für den Bau eines Planetariums zu begeistern.

Altbau statt Neubau

Der Neubau eines Planetariums ist der Stadt allerdings zu teuer. So geht man auf die Suche nach einem geeigneten Bauwerk und findet es 1929 im Wasserturm des Stadtparks in Winterhude. Die Parkplaner hatten für den Wasserturm 1912 einen repräsentativen Standort ausgewählt: Er steht als Blickfang am höchsten Punkt der Anlage. Durch kriegsbedingte Unterbrechungen wird das Bauwerk erst 1916 vollendet.

Vom Versorgungsturm zur Planetenmaschine

Neben seiner Funktion als Wasserturm ist der Bau schon damals auch als Aussichtspunkt gedacht. Charakteristisch für die Bauweise ist die Verbindung von Tradition und Moderne. Der Backsteinbau von Oskar Menzel im Stil der Reformarchitektur verzichtet weitgehend auf dekorative Elemente. Der traditionellen wilhelminischen Bauweise entsprechen Kuppeldach, Kolossalbogen und die kaskadenartige Brunnenanlage. Die Monumentalität des Baus ergibt sich allein aus der Größe: Der Turm hat eine Höhe von 65 Metern, und seine Vorderfront misst 29 Meter Breite.

Seine Aufgabe als Wasserturm erfüllt der Turm nur bis 1924. Dann wird er aus dem Versorgungsnetz genommen. Moderne Pumpensysteme machen den Turm überflüssig.

Schwieriger Umbau - erfolgreicher Start

1929 beginnen die Umbauarbeiten zum Planetarium. Es entsteht ein 23 Meter hoher zylindrischer Raum mit 22 Metern Durchmesser. Durch eine Zwischendecke gewinnt der Bau zwei Etagen hinzu - den oberen Teil für das Planetarium und die untere Etage für eine Wandelhalle, Kassenraum sowie Ausstellung- und Veranstaltungsräume. Nach einem Jahr Umbauzeit und Kosten von 257.750 Reichsmark kann das Planetarium im April 1930 seinen Betrieb aufnehmen. Nachdem der Hamburger Senat erste Gäste zu einer Vorführung eingeladen hat, ist das Haus ab dem 17. April für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ein Jahr später titelt das "Hamburger Abendblatt": "Die erste Bilanz des Planetariums: 108.511 Hamburger sehen zu den Sternen empor." Im Vergleich mit anderen Planetarien in Deutschland ist dies ein sensationeller Erfolg, und auch in der Folgezeit blickt die Stadt mit Stolz auf die Besucherzahlen: Mehrere Tausend Menschen besuchen bald monatlich Veranstaltungen wie "Der Himmel der Heimat" oder "Die Wunder und Geheimnisse des gestirnten Himmels". Eine weitere Attraktion ist die Aby-Warburg-Bibliothek mit Exponaten zum Thema Sternglaube und Sternkunde.

Oberschulbehörde als Dienstherr

In den Anfangsjahren untersteht das Planetarium der Verwaltung der Oberschulbehörde. Die Leitung obliegt deshalb einem Oberstudienrat. 1934 löst Johannes Meyer den ersten Verantwortlichen Dr. Körner ab und bleibt bis 1964 im Amt. Er lenkt die Geschicke trotz Krieg und Nachkriegsjahren erfolgreich. Im Krieg bleibt das Planetarium nahezu unbeschädigt, dient allerdings als Unterkunft für Soldaten. Darüber hinaus werden Piloten und Nautiker mithilfe der Sternenvorführungen ausgebildet.

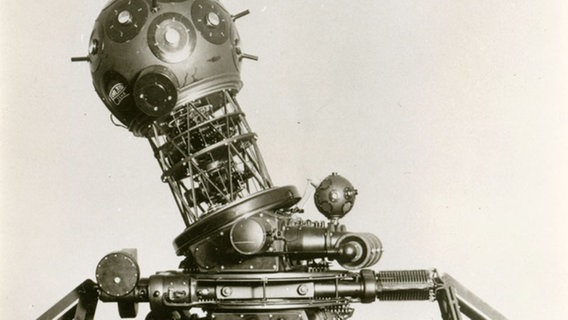

"Die Hantel" - Das Wunder von Jena

Ohne die entsprechende Technik ist ein Planetarium undenkbar. 1923 entwickelt der Konstruktionsingenieur Walther Bauersfeld erstmals einen Projektor samt Kuppel, schon ein Jahr später kommt mit der sogenannten "Hantel" der Firma "Carl Zeiss" ein weiter verbessertes Modell auf den Markt. Mit Hilfe zweier Projektoren-Kugeln können nun 8.900 Sterne sichtbar gemacht werden. Durch Bewegung wird der Lichtbilderapparat zur "Raum-Zeit-Maschine". 25 Modelle liefert Zeiss aus, unter anderem auch nach Hamburg.

Programme als Publikumsmagnet

Doch Technik allein lockt ab den 1970er-Jahren immer weniger Besucher ins Planetarium. Die Betreiber müssen sich auf neue Inhalte besinnen: das Erzählen von Geschichten. Zugute kommt dem Planetarium dabei, dass es sich in den 70er-Jahren von behördlichen Zwängen löst und selbstständig wird. Der damals erste hauptamtliche Leiter Erich Übelacker wird vielen norddeutschen Sternenfreunden durch seine "Sternenhimmel"-Sendung im NDR Fernsehen bekannt. Er stellt mehr Mitarbeiter ein und entwickelt neue Programme, in der Folge verdreifachen sich die Besucherzahlen. Gut 100.000 Menschen kommen jedes Jahr ins Planetarium.

Weitere technische Neuerungen machen es ab den 1980er-Jahren möglich, Raumflüge um die Erde zu simulieren. Damit beginnt eine neue Epoche im Planetarium: das Weltraumzeitalter.

Aufbruch in neue Dimensionen

Anfang des 21. Jahrhunderts löst Thomas Kraupe Übelacker als Leiter der Planetariums ab, 2002 wird das Gebäude komplett umgebaut. Dafür wird der Wasserturm komplett entkernt, es entstehen eine neue Kuppel sowie Tagungs- und Ausstellungsräume. Nach einem erneuten Umbau von 2015 bis 2017 ist das Planetarium heute ein technisch hochmodernes Sternentheater, das seine Besucher auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse auf Erlebnisreisen durch den Kosmos schickt. Zehn Millionen Euro hat der erneute Umbau samt Flächenerweiterung gekostet, es entstand eine großzügiger Eingangsbereich, ein Bistro mit Außenbereich und ein modernisierter Sternensaal mit neuen Projektoren und Lichtanlagen.

Im Herbst 2020 öffnen die sanierte Aussichtsplattform und das historische Treppenhaus für die Besuchenden. Nach 22 Jahren endet die Dienstzeit von Thomas Kraupe im Dezember 2022. Sein Nachfolger wird der Astrophysiker Björn Voss.

Veranstaltungen ziehen viele Besucher an

Das Planetarium bietet längst eine Vielzahl von Veranstaltungen an. Sogar eine Pelzmodenschau der Hamburger Kürschner ist schon dabei gewesen. Neben Laser-Shows und weiteren Produktionen speziell für die Sternenkuppel stehen unter anderem Lesungen und Konzerte auf dem Programm. Die Hörspiel-Adaptionen von "Die drei Fragezeichen" sind meistens ausverkauft. Die Corona-Pandemie führt zwischenzeitlich zu langen Einschränkungen. Seinen 90. Geburtstag begeht das Planetarium 2020 daher mit Online-Projekten virtuell. Seit dem Sommer 2021 ist das Hamburger Planetarium wieder für Besucher geöffnet. 2024 kommen rund 350.000 Interessierte in den ehemaligen Wasserturm.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Hamburger Geschichte