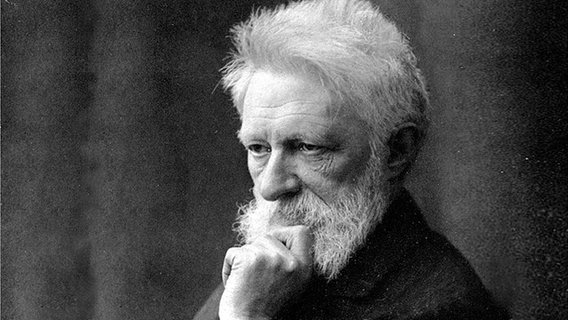

Rudolf Eucken: Der vergessene Nobelpreisträger

Rudolf Christoph Eucken gilt als der Begründer des Neu-Idealismus. Für seine Leistungen erhielt er am 14. November 1908 den Literaturnobelpreis. Der gebürtige Ostfriese war zu Lebzeiten umstritten, heute kennt ihm kaum noch jemand.

Nennt man den Namen Eucken, fällt vielen der Ökonom Walter Eucken ein, Sohn von Rudolf Christoph Eucken. Der Vater ist heute eher unbekannt. Dabei waren die gängig formulierten Schriften und Aufsätze des Philosophen - es waren insgesamt an die 1.000 - zu seiner Zeit durchaus populär. Vor allem in Skandinavien haben sich viele mit den Theorien des Ostfriesen auseinandergesetzt. Die 1907 veröffentlichten "Grundlinien einer neuen Lebensanschauung" wurden sofort nach ihrer Veröffentlichung ins Schwedische übersetzt.

Ein Verlegenheitskandidat

Auch der schwedische König Oscar II. befasste sich mit Euckens religionsphilosophischen Schriften und hielt große Stücke auf den Philosophen.

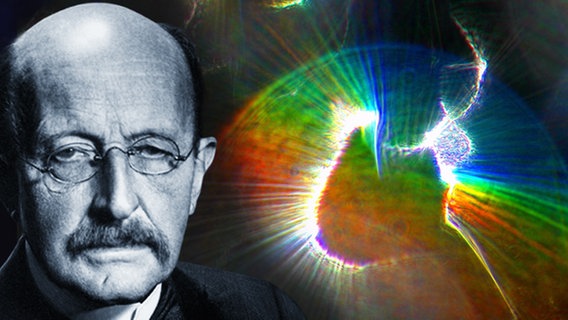

Eucken wurde schon vor der Verleihung des Literaturnobelpreises zum auswärtigen Mitglied der schwedischen Akademie der Wissenschaften ernannt. Dennoch: Dass Eucken 1908 als zweitem Deutschen nach dem Historiker Theodor Mommsen der Nobelpreis verliehen wurde, war eine Kompromisslösung. In der engeren Wahl standen der englische Dichter Algernon Charles Swinburne und die Nils Holgersson-Erschafferin Selma Lagerlöf. Letztere sollte den Nobelpreis dann ein Jahr später bekommen.

Da es in der Akademie keine Mehrheit für den einen oder anderen Kandidaten gab, einigte man sich schließlich auf eine dritte Person: Rudolf C. Eucken. In Deutschland blieb die Resonanz auf die Verleihung des Preises verhalten. Der Evolutionsbiologe Ernst Haeckel - wie Eucken Professor an der Universität Jena - äußerte sogar völliges Unverständnis: Eucken sei "ein guter Redner und frommer Kantianer ..., hat auch 'schöne Bücher' über 'höhere Ziele' et cetera geschrieben, aber nicht eine einzige originale Arbeit von Wert geleistet". Er glaubte, selbst übergangen worden zu sein und den Preis eher verdient zu haben. Auch andere deutsche Gelehrte waren kritisch - Eucken galt als Außenseiter, dem es an Systematik und Sprachgewalt mangelte.

Die Rettung der Welt

Eucken reagierte verblüfft darauf, dass die Preisvergabe im Ausland so viel mehr gewürdigt wurde als in Deutschland. Es ging ihm nicht um schön Formuliertes oder prägnant Durchdachtes.

Einseitigen Intellektualismus lehnte er ab, darin "versande die Tiefe des Lebens". Gegen die Theoriegebilde der Gelehrtenphilosophie forderte er eine "intuitive Lehre" und praktisches Handeln. In der einsetzenden Industrialisierung seiner Zeit sah er eine gefährliche "Scheinkultur des Technischen" aufziehen, diese belaste mit ihrer "fiebrigen Arbeitskultur" die Seele. Dagegen forderte er eine stärkere Auseinandersetzung mit der Natur, nicht um der Natur willen, sondern um den Menschen zur Ganzheitlichkeit zu bringen und ihn eine höhere Geistesstufe erlangen zu lassen. Diesen "heilen Zustand" nannte er das "Beisichselbstsein des Lebens". Kurz: Der Philosoph sah die Welt in einem Zustand der Krise und er wollte nicht weniger, als die Welt und den Menschen durch eine neue Sinngebung retten.

Leidenschaftliche Studien über die "großen Denker"

Von diesem Impetus ist vieles, was Eucken geschrieben hat, durchzogen. Er promovierte über Aristoteles' Bemerkungen zur Vernunft und setzte sich intensiv mit den Theorien der "großen Denker" auseinander: Neben Aristoteles beschäftigte er sich vor allem mit Plato und Thomas von Aquin. Auf der Suche nach der idealen Weltanschauung entstanden Bücher wie "Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt" (1896), "Der Wahrheitsgehalt der Religion" (1901) und seine beiden Hauptwerke: "Der Sinn und Wert des Lebens" (1908) sowie "Mensch und Welt" (1918), für Eucken nicht weniger als eine "Philosophie des Lebens", wie der Untertitel des Letzteren lautet.

Kindheit in Geest und Moor - der Lebensweg

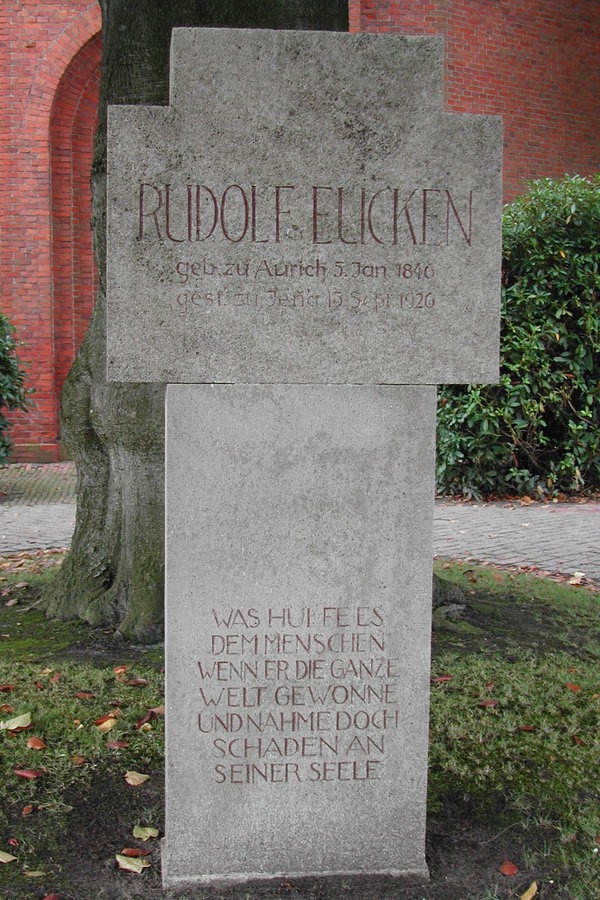

Geboren wurde Rudolf C. Eucken am 5. Januar 1846 in Aurich. Sein Vater war ein wohlhabender Bauer, der jedoch durch eine Sturmflut alles verlor. Daraufhin schlug er eine Beamtenlaufbahn im Postwesen ein und verstarb, als sein Sohn noch keine sieben Jahre alt war. Euckens Mutter widmete sich voll und ganz dem Sohn und prägte ihn sehr. Sein Freund und Biograf, Otto Siebert, spricht davon, dass sie ihn ausgesprochen verwöhnte und ihm die praktischen Dinge des Lebens abnahm. In Euckens eigenen Lebenserinnerungen - erschienen 1921 - beschreibt dieser seine Kind- und Jugendzeit als einfach und naturverbunden. Die Landschaft seiner Kindheit ließ ihn nie ganz los.

Nach der Gymnasialzeit in Aurich ging Eucken in Begleitung seiner Mutter zunächst nach Göttingen, dann nach Berlin, um Philosophie und Altphilologie zu studieren. Von 1867 bis 1871 war er Gymnasiallehrer in Husum, Berlin und Frankfurt am Main. Dann kam ein Ruf als Ordinarius für Philosophie an der Universität Basel - in dieser Zeit verstarb die Mutter, für Eucken ein schwerer Schlag. Er vertiefte sich in die Arbeit. Ab 1874 wirkte er als Professor für Philosophie an der Universität Jena. Dort blieb er, von Gastvorträgen im Ausland abgesehen, bis zum Ende seines Lebens. 1882 heiratete er Irene Passow, mit der er drei Kinder bekam. Rudolf C. Eucken verstarb 1926 in Jena.

Kriegszeit als "Problem der Zeit" beschrieben

Auch wenn seine Philosophie immer um Fragen des geistigen Lebens der gesamten Weltbevölkerung kreiste, war er doch - wie viele Gelehrte seiner Zeit - bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf Seiten des deutschen Kaiserreiches. In seinen Lebenserinnerungen schrieb er, "dass das deutsche Volk ein gutes Recht hatte, in den Kampf zu gehen und sich gegen alle Angriffe zu verteidigen". In seinem während des Krieges verfassten philosophischem Werk "Mensch und Welt" erwähnt er den Krieg jedoch nur beiläufig, als ein Problem der Zeit unter vielen - so sehr war er seinem lebensphilosophischen Konzept verschrieben, demzufolge nur die Erringung eines geistigen Lebensinhaltes die Menschheit vor dem inneren Zerfall behüten könne. Der Krieg sei nur ein äußerer Umstand gewesen, ein Detail.

Mehr idealistischer Prediger als Aufklärer

Eucken - zu Lebzeiten umstritten, heute in Vergessenheit geraten - gilt nicht nur als Begründer des Neu-Idealismus, weil er das heile Geistesleben als das eigentliche Leben sah, losgelöst vom tatsächlichen Sein, sondern auch, weil er so ganz und gar mit seiner Person für sein aus heutiger Sicht etwas versponnenes Weltkonzept eintrat.

Zeitlebens folgte er seiner Maxime: "Alle echte Philosophie ist ein Ringen des Ganzen einer Persönlichkeit mit dem Ganzen des Alls". Der Philosoph hatte sich seiner Sache hingegeben, war mehr idealistischer Prediger als Aufklärer. In dieser Hinsicht war die Vergabe des Literaturnobelpreises ausgesprochen passend, hatte Alfred Nobel doch in seinem Testament verfügt, der Preis möge in jedem Jahr an denjenigen gehen, "der in der Literatur das Herausragendste in idealistischer Richtung produziert hat".

Nobelpreis Preis 1908 für "ernsthafte Suche nach Wahrheit"

Die schwedische Akademie verlieh Eucken am 14. November 1908 den Nobelpreis in Anerkennung "des ernsthaften Suchens nach Wahrheit, der durchdringenden Gedankenkraft und des Weitblicks, der Wärme und Kraft der Darstellung, womit er in zahlreichen Arbeiten eine ideale Weltanschauung vertreten und entwickelt hat". Er ist bis heute einer der wenigen Fachphilosophen, die den Literaturnobelpreis erhalten haben.