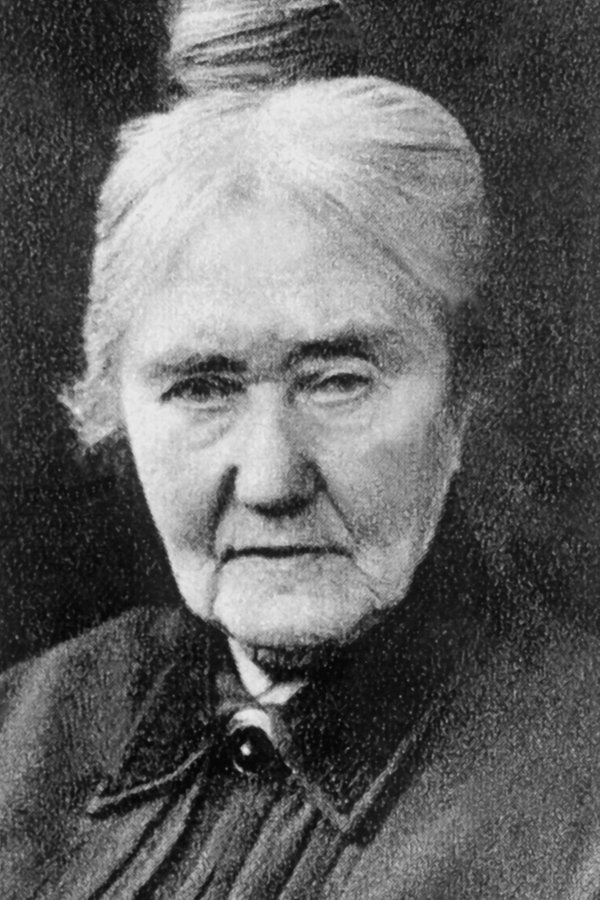

Helene Lange - "Vom Pech, ein Mädchen zu sein"

Schon früh setzte sich Helene Lange für Frauenrechte ein. Sie ließ sich zur Lehrerin ausbilden, gründete mehrere Schulen und war eine der ersten Frauen in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Dieser Platz gilt denn auch als Höhepunkt ihres Schaffens: Am 16. März 1919 wird Helene Lange Alterspräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft. Als Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) hat sich die damals 70-Jährige zur Wahl aufstellen lassen und engagiert dafür gekämpft, dass Frauen endlich teilhaben dürfen an gesellschaftlichen Entscheidungen und an gleichberechtigter Bildung.

Helene Lange beklagt "geistiges Ödland" für junge Frauen

Dieser Kampf beginnt für die am 9. April 1848 geborene Helene schon in der Kindheit. Als junges Mädchen lebt sie in Oldenburg und ärgert sich darüber, dass sie stricken lernen soll. Sie beneidet ihre beiden Brüder, die davon verschont bleiben, und schreibt später "vom Pech, ein Mädchen zu sein" und von dem "geistigen Ödland", das sie dort umgeben hat. "Es gehört zu den allgemein geglaubten Theorien, dass man kleine Mädchen nicht früh genug an die Handarbeit herankriegen könne", heißt es in ihren Lebenserinnerungen, die 1921 veröffentlicht werden.

Ihre Eltern versterben früh, und Helene Lange bekommt einen Vormund, der die 16-Jährige in ein protestantisches Pfarramt nach Württemberg schickt. Dort verkehren Akademiker und Theologen und es wird eine lebendige Diskussionskultur gepflegt - für Helene, die Kaufmannstochter aus einfachen Verhältnissen, eine Entdeckung. Doch wenn sie wagt, sich einzumischen, wird ihr der Mund verboten. Es heißt: "Wenn kluge Männer sprechen, haben Mädchen zu schweigen."

Bildung als Schlüssel zur Selbstbestimmung

Helene Lange nimmt sich vor, eine Lehrerinnenausbildung zu machen, weil ihr bewusst wird, dass Bildung der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben ist. Sie scheitert am Vormund, der ihr die Ausbildung mit der Begründung verbietet, "das habe noch nie jemand im Oldenburger Land getan". Wenigstens erreicht sie, dass sie im Elsass in einem französischen Mädchenpensionat Deutschunterricht erteilen darf. Die Lehrgehilfin nutzt die Bildungseinrichtung, um sich autodidaktisch in Philosophie, Literatur, Geschichte, Religion fortzubilden und Französisch zu lernen. Ihr ist jedoch klar, dass diese Zeit vom Vormund nur als "Wartezeit" gesehen wird - eine Wartezeit bis zur Hochzeit.

Doch Helene Lange will mehr. Sobald sie die Volljährigkeit erreicht und über sich selbst bestimmen darf, geht sie nach Berlin, finanziert sich durch ihr Erbe und gibt Privatunterricht. 1872 absolviert sie mit 24 Jahren das Lehrerinnenexamen, findet nach und nach Anschluss an die Pionierinnen der Berliner Frauenbewegung. An der Crainschen Höheren Mädchenschule bekommt sie eine feste Anstellung und leitet dort schließlich das Lehrerinnenseminar. Doch die Mädchenausbildung ist ihrer Ansicht nach schlecht geregelt, eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung mit Reifeprüfung oder Abitur ist nach wie vor Jungen vorbehalten.

Frauen fordern bessere schulische Bildung für Mädchen

Als die Fachzeitschrift "Die Lehrerin in Schule und Haus" Autorinnen sucht, ist Helene Lange sofort dabei. Sie engagiert sich auch im 1869 von Marie Calm gegründeten "Berliner Verein deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen". Aktiv setzt sie sich mit ihren Mitstreiterinnen für die Verbesserung der Mädchenausbildung ein. Sie verfassen eine Petition an das preußische Kultusministerium und das Abgeordnetenhaus. Die Begleitschrift, die sogenannte Gelbe Broschüre mit einer Begründung für die höhere Mädchenausbildung, schreibt Helene Lange. Die Forderungen: Der wissenschaftliche Unterricht sowie Religion und Deutsch sollen von ausgebildeten Lehrerinnen gegeben werden, und der Staat möge Anstalten zur wissenschaftlichen Ausbildung dieser Lehrerinnen einrichten.

Gründung der "Realkurse für Frauen"

Die Petition wird abgelehnt. Mehr noch, ein Sturm der Entrüstung bricht über die Frauen herein. Dabei haben sie nicht einmal gefordert, Frauen auch zum Universitätsstudium zuzulassen. Helene Lange gründet als Gegenreaktion gemeinsam mit der Ärztin Franziska Tiburtius unter dem Dach des Wissenschaftlichen Zentralvereins in Berlin die "Realkurse für Frauen", in denen auch Latein und höhere Mathematik gelehrt werden. Die Geldmittel beschaffen die Frauen selbst. Einen Anteil stiftet der Allgemeine Deutsche Frauenverein, den Rest organisieren die Aktivistinnen mithilfe von Veranstaltungsreihen, Vorträgen und Konzerten.

Wofür die Erlöse genutzt werden, das wird dem Publikum jedoch nur vage angedeutet, niemand soll aufgeschreckt werden. Die Strategie geht auf: Die Realkurse erlangen ein hohes Ansehen, sodass sich daraus ab 1893 sogar auch Gymnasialkurse für Mädchen entwickeln. Das preußische Kultusministerium beauftragt schließlich unter anderem Helene Lange, an einer Mädchenschulreform mitzuwirken, die 1908 tatsächlich verwirklicht wird.

Keine Suffragette, sondern pragmatische Lehrerin

Helene Langes Ansinnen ist es zeitlebens, pragmatisch und gezielt vorzugehen. Sie ist zwar ein wichtiges Mitglied der Frauenbewegung - radikal ist sie jedoch nicht, niemals schreibt sie Flugblätter oder geht auf Demonstrationen. Sie tritt auch keinem der "Stimmrechtsverbände" bei, die wie die Suffragetten in England und den USA für das Frauenwahlrecht kämpfen. Das bringt ihr viel Kritik innerhalb der Frauenbewegung ein.

Der streitbaren Lehrerin geht es jedoch weniger um große gesellschaftspolitische Veränderungen, sondern um ganz konkrete Anliegen und strukturelle Verbesserung. Die Bildung, die sie sich selbst schwer erkämpfen musste, soll den nachfolgenden jungen Mädchen selbstverständlich zur Verfügung stehen. Nicht mehr, nicht weniger. Auch wenn sie selbst die "Wartezeit bis zur Hochzeit" nicht beendet und niemals heiratet, ist sie doch wertkonservativ und stellt die "Bestimmung" der Frau zu Ehe und Mutterschaft nicht grundsätzlich in Frage.

Lange und Bäumer: Handbuch der Frauenbewegung

1890 gründet Helene Lange den "Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein", um die erreichten Standards durchzusetzen und eine übergeordnete Interessenvertretung für weibliche Unterrichtende zu etablieren. Zudem kommt sie in den Vorstand des "Bundes Deutscher Frauenvereine", der als Dachverband aller Frauenverbände fungieren soll. Die Gesundheit macht ihr jedoch zu schaffen, vor allem ein Augenleiden behindert sie stark. Die 25 Jahre jüngere Gertrud Bäumer bietet ihr Hilfe an. Gemeinsam geben die beiden das Handbuch der Frauenbewegung heraus, ein Standardwerk, und schließlich die Monatszeitschrift "die frau", die sich zum Sprachrohr der bürgerlichen Frauenbewegung entwickelt. Als 1908 mit dem Reichsvereinsgesetz Frauen erlaubt wird, politischen Parteien beizutreten, treten Lange und Bäumer der Freisinnigen Vereinigung Friedrich Naumanns bei.

DDP-Eintritt und Wahl in Hamburgische Bürgerschaft

Die beiden Frauen werden unzertrennlich, sie sind sowohl eine Lebens- als auch eine Arbeitsgemeinschaft. Sie ziehen nach Hamburg, wo 1910 die "Soziale Frauenschule" gründet wird. Helene Lange übernimmt die Leitung dieser Schule, die heute "Helene-Lange-Schule" heißt und ein Gymnasium für Jungen und Mädchen ist. Gertrud Bäumer gründet unter anderem mit Friedrich Naumann, Theodor Wolff und Max Weber die Deutsche Demokratische Partei (DDP), für die Helene Lange am 16. März 1919 als Alterspräsidentin die Hamburgische Bürgerschaft eröffnen wird. Doch als 70-Jährige ist Lange gesundheitlich sehr angeschlagen, sodass sie sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Letzte Jahre in Berlin verbracht

Als 1920 Gertrud Bäumer in den Reichstag gewählt wird und das Amt einer Ministerialrätin für Jugendwohlfahrt und Schulwesen antritt, gehen die beiden Frauen zurück nach Berlin. 1923 erhält sie die Tübinger Ehrendoktorwürde. Helene Lange schreibt ihre "Lebenserinnerungen" und gibt 1928 ihre gesammelten Schriften heraus. Im selben Jahr wird sie Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Oldenburg und bekommt die preußische Staatsmedaille für "Verdienste um den Staat".

Am 13. Mai 1930 stirbt Helene Lange im Alter von 82 Jahren. Bis zuletzt ist Gertrud Bäumer bei ihrer Freundin. Auf ihrem Grabstein auf dem Friedhof im Berliner Westend steht das Motto "Du musst glauben, du musst wagen". Außerdem wird auf dem Stein auch an Bäumer erinnert, die 1954 starb.

Helene Lange: Ehrungen und Erinnerungen

Nach Helene Lange sind viele Schulen in Deutschland benannt, so zum Beispiel das Helene-Lange-Gymnasium in Hamburg-Harvestehude. In dem Stadtteil der Hansestadt trägt seit 1950 auch eine Straße ihren Namen. Auch die Helene-Lange-Schulen in Hannover und in Oldenburg sind nach ihr benannt. In einer Parkanlage im Zentrum von Oldenburg erinnert seit 1995 eine Bronze-Büste an die Frauenrechtlerin und Pädagogin. Seit 2009 wird an der Universität der Stadt jedes Jahr der Helene-Lange-Preis an Nachwuchswissenschaftlerinnen der naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen verliehen.

Anlässlich ihres 175. Geburtstags wird Lange 2023 mit einer Sonderbriefmarke "als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts" gewürdigt, so das zuständige Bundesministerium der Finanzen. Die Marke hat einen Wert von 1,95 Euro und zeigt Langes Porträt vor gelbem Hintergrund. Dieser soll an die sogenannte Gelbe Broschüre erinnern, mit der Lange 1887 in Preußen eine grundlegende Reform der Schulbildung für Frauen forderte.