NDR Serie "Was war da los?": Außerirdische beim Kaffeekränzchen?

Kaffee trinken in einem ABC-Schutzanzug und mit Atemschutzmaske: Einige Maßnahmen zum Selbstschutz im Fall eines atomaren Angriffs weisen in den 1950er-Jahren absurde Züge auf - und kommen in der Bevölkerung nicht gut an, wie die NDR Serie "Was war da los" erklärt.

Hamburg im Jahr 1959: Im Außenbereich eines Cafés sitzt eine Familie. Das Wetter ist offenkundig nebelig. Auf dem Tisch stehen zwei Tassen, vermutlich mit Kaffee. Das Groteske an dieser Situation ist nicht nur, dass eine dritte Tasse fehlt: Alle Personen tragen einen Schutzanzug inklusive Atemschutzmaske. Essen und Trinken in dieser Montur - völlig unmöglich. Diese Schutzanzüge sind natürlich modisch nicht der letzte Schrei, sondern sollen vor gefährlicher Strahlung - ausgelöst durch eine nukleare Katastrophe - schützen.

Aufrüstung mit Kernwaffen, Mauerbau und Kubakrise schüren Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre die Angst vor einem Atomschlag. Mehr als einmal steht eine Eskalation unmittelbar bevor. Die empfohlenen Selbstschutzmaßnahmen des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz (BzB) tragen allerdings oftmals absurde Züge. So sollen sich Bürger im Ernstfall zum Beispiel unter Tischen oder gar Aktentaschen verkriechen. Bunker-Übungen vermitteln den Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Ein trügerisches.

Kalter Krieg: Nukleares Schlachtfeld in Deutschland?

Auslöser für die Maßnahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes sind Atomversuche der USA und Russlands im Jahr 1955. In Zeiten des Kalten Krieges liegt Deutschland an der Nahtstelle zwischen den Westmächten (NATO) und des Ostblocks (Warschauer Pakt). Im Falle eines Atomkrieges würde in Deutschland ein nukleares Schlachtfeld entstehen. Eine 20-Megatonnen-Bombe mit der 1.000-fachen Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe würde den größten Teil Hamburgs beinahe völlig zerstören - und für lange Zeit unbewohnbar machen.

Hamburg beschließt 1959 Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz

Vor dem Hintergrund einer möglichen atomaren Apokalypse beschließt der Bundestag Anfang Dezember 1958 das Gesetz zur Gründung eines Bundesamts für zivilen Bevölkerungsschutz. Angesichts der Bedrohungslage bleibt auch der Hamburger Senat nicht untätig: Im Februar 1959 verabschiedet er eine erste Anordnung zur Durchführung des Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Dazu gehört auch der Aufbau eines Luftschutzhilfsdienstes. Er besteht unter anderem aus Hilfsorganisationen wie THW, Rotes Kreuz, den Feuerwehren und Freiwilligen.

Der Zivilschutz gehört nach wie vor zu den unpopulärsten Dingen des öffentlichen Lebens. Denn der noch immer gebräuchliche Begriff "Luftschutz" erinnert an die Schrecken der Bombennächte des vergangenen Krieges. Die Entwicklung der atomaren Waffen führt - das ist durchaus verständlich - gefühlsmäßig sehr rasch zu der Feststellung, in einem künftigen Kriege gibt es nichts mehr zu retten und angesichts der unvorstellbaren Verwüstungen lohne ein Überleben nicht. Werner Eilers vom Amt für zivilen Bevölkerungsschutz und Verteidigung, Hamburg 1963

Begeisterung junger Hamburger für Zivilschutz ist gering

Die Stadt Hamburg versucht mehr Freiwillige für den Zivilschutz zu gewinnen. Allerdings finden es die Hamburger wenig populär, sich als Luftschutzhelfer zu engagieren. "Je größer eine Großstadt ist, desto kleiner ist die Begeisterung bei den jungen Leuten mitzumachen", sagt der damalige Hamburger Innensenator Helmut Schmidt 1963 gegenüber der Nordschau. Er fordert - ähnlich wie in Dänemark - ein Zivilschutzkorps für die Bundesrepublik.

Leben mit den Auswirkungen eines möglichen Atomkriegs

Nicht nur bei der Hamburger Bevölkerung stellt sich also die Sinnhaftigkeit des Bevölkerungsschutzes im Falle eines Atomkriegs. Professor Carl Friedrich von Weizsäcker vom Philosophischen Institut Hamburg unterscheidet zwischen zwei Szenarien: "Wenn ein Krieg geführt würde, in dem unsere Bunderespublik das Ziel eines großen militärischen Angriffs wäre, so würden wir nicht imstande sein, durch irgendwelche Schutzmaßnahmen [...] uns davor zu retten", zitiert ihn die "Nordschau" 1963 aus einem Interview von 1961. Anders sehe es bei einem begrenzten Atomkrieg innerhalb Europas aus. "Dabei können richtige, auf diesen Fall zugeschnittene Vorbereitungen allerdings viele Leben retten", erläutert von Weizsäcker in der Nordschau weiter.

Bundesamt für Zivilschutz suggeriert falsche Sicherheit

Informationsbroschüren - herausgegeben vom Bundesamt für Zivilschutz - sollen die Bevölkerung damals auf einen größten anzunehmenden Unfall (GAU) vorbereiten. Sie haben vielversprechende Titel wie "Jeder hat eine Chance". Allerdings heißt es schon in der Einleitung: "Lesen Sie sie sorgfältig, im Ernstfall ist es zu spät." Das Infoblatt aus dem Jahr 1961 - mit Anleitungen für das Verhalten im Katastrophenfall - suggeriert relative Sicherheit, doch im Ernstfall gibt es für die meisten Menschen in Deutschland nur wenige und effektive Schutzmaßnahmen.

Die "nutzlosen" Verhaltenstipps im Fall eines Atomkriegs kommen bei vielen nicht gut an und werden häufig nicht ernst genommen. Kein Wunder, denn - auch wenn mögliche Szenarien mit der Bevölkerung bereits in den 1950er-Jahren geübt werden - wirken Tipps wie "Duck and cover" unter Aktentaschen, Tischen oder Schulbänken geradezu haarsträubend naiv. Auch der gut gemeinte, aber wenig praxistaugliche Ratschlag, notfalls mehrere Wochen zu Hause auszuharren, bis das Schlimmste vorüber ist, geht an der Realität vorbei.

Maßnahmen zum Selbstschutz sind oft wirkungslos

Zum propagierten Selbstschutz gehören außerdem Verdunkelungsfolien, Verbandskasten, ABC-Schutzanzüge und Atemschutzmasken, wie ihn die Hamburger Familie im Café trägt. "Survival Kits" dieser Art schützen allerdings nicht vor der gefährlichen Gamma- und Neutronenstrahlung. Sie bieten lediglich begrenzt Schutz vor Staub und schirmen weiche Beta-Strahlung ab. Die Bevölkerung reagiert auf die ineffektiven Schutzmaßnahmen gegen Radioaktivität mit Desinteresse und Desillusion. Auch wenn Politiker wie Helmut Schmidt versuchen zu beschwichtigen: Es sei unsere Pflicht, auch die kleinste Chance zu nutzen, um Leben zu retten und zu erhalten, sagt der damalige Hamburger Innenminister anlässlich einer Feierstunde des Bundesluftschutzverbandes 1962 in Hamburg.

Bei der Bevölkerung bleibt jedoch ein bitterer Beigeschmack: "Der ungünstige Eindruck, den die erste Broschüre der Bundesregierung 'Jeder hat eine Chance' hervorgerufen hat, ist nach wie vor lebendig", resümiert Werner Eilers vom Amt für zivilen Bevölkerungsschutz und Verteidigung in Hamburg 1963 die Reaktionen.

Bunker bieten nur für Bruchteil der Bevölkerung Platz

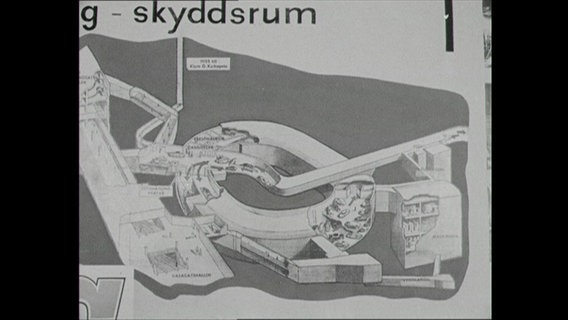

Scheinbare Sicherheit bieten im besten Fall eines Angriffs mit atomaren Waffen Bunker - sie sind ein wesentlicher Bestandteil der westdeutschen Sicherheitsarchitektur. Doch in den umfangreichen Schutz der Zivilbevölkerung stecken Bund und Länder kein Geld. Insgesamt entstehen in der Zeit des Kalten Krieges um die 2.300 Zivilschutzanlagen für etwa 1,4 Millionen Menschen. Das entspricht 3,6 Prozent der Bevölkerung. Im größten Bunker in Hamburg am Steintorwall ist ab Mitte der 1960er-Jahre im Ernstfall Platz für etwa 2.700 Menschen. Die Aufenthaltszeit beträgt 14 Tage. Und was kommt danach?

"Man kann in einem verseuchten Land nicht weiterleben"

"Man kann in Schutzräumen einige Zeit überleben, aber es gibt keinen dauerhaften Schutz. Man kann in einem von Hunderten oder Tausenden von Atomexplosionen verseuchten Land nicht weiterleben", schreibt der Hochschullehrer Fritz Vilmar in "Tödlicher Wahn: Atomluftschutz" im Jahr 1962. Völlig illusionär aber seien - da niemand das Handeln des Gegners bestimmen kann - die Vertröstungen: Es könne ja vielleicht auch atomwaffenfreie oder begrenzte Atomkriege oder vorwiegend Fallout-arme Explosionen geben. Die rosa Brille falscher Hoffnungen beseitige den Schrecken nicht.

Zivilschutz hält auch aktuellen Risiken nicht stand

Ähnlich sieht es auch der Historiker Bernd Greiner: "Zivilschutz war nur eine Beruhigungspille für die Zivilbevölkerung", sagt er in der ZDF-Dokumentation "Deutschland und der Atomkrieg". Es gibt also keine Restchance, einen Atomkrieg zu überleben - weder 1959 in einem ABC-Schutzanzug noch heute. Jahrelang haben die Deutschen eine nukleare Eskalation verdrängt. Nach Beginn des Angriffskrieges auf Ukraine und der Drohung Putins, nukleare Waffen einzusetzen, ist die Angst vor einem möglichen Atomkrieg zurück. Der Zivilschutz kann damals, wie heute den Risiken nicht standhalten.