"Nie wieder!" - Gegen das Vergessen

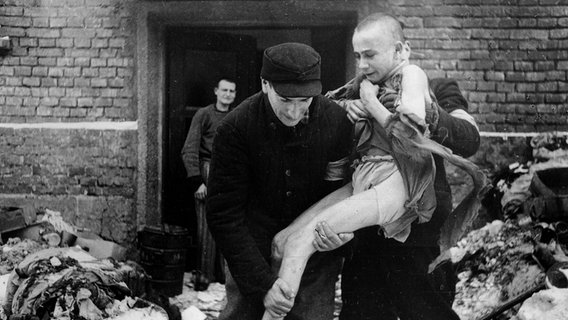

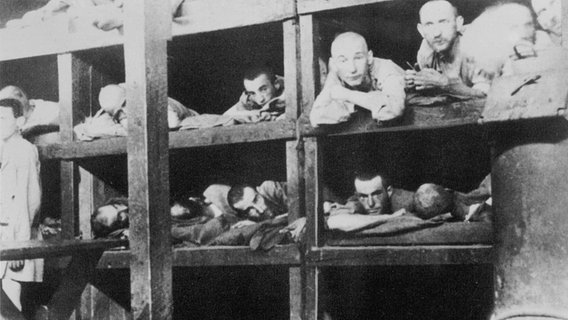

Schoschana Rabinovici wurde 1932 in Paris geboren. Zehn Jahre war sie alt, als sie mit ihrer Mutter deportiert wurde. Zunächst in das Konzentrationslager Kaiserwald in Riga, später in das KZ Stutthof bei Danzig. 1945 wurden sie auf den Marsch nach Tauentzin geschickt. Beiden gelang es, Konzentrationslager und Todesmarsch zu überleben. Schoschana Rabinovici gehörte zu den "letzten Zeugen". Immer wieder trat sie öffentlich auf, um die Erinnerung wach zu halten. Zuletzt in dem am Wiener Burgtheater initiierten Zeitzeugenprojekt von Matthias Hartmann und ihrem Sohn, dem Historiker und Schriftsteller Doron Rabinovici. Gezeigt wurde es dann auch etwa in Hamburg, Berlin und Dresden. Im August 2019 starb Schoschana Rabinovici im Alter von 86 Jahren. Ihr Sohn, Doron Rabinovici, denkt nicht nur heute - an diesem 27. Januar 2020, dem Holocaust-Gedenktag - an sie und an ihr Vermächtnis. Ein Essay.

Ja, es sei schwer für sie. Schwer, vom Mord an den Unzähligen und an den ihr Nächsten zu erzählen, und auch von all dem, was ihr selbst angetan worden war. Sie könne, sagte Mutter, danach nicht schlafen. Nachts komme die Erinnerung. Sie habe Albträume. Im Dunkel ihr Schreien. Sie leide unter Depressionen, sagte meine Mutter, Schoschana Rabinovici.

Manche brauchten Jahre, um zur Sprache zu bringen, was ihnen zugefügt worden war und andere konnten bis in den Tod nicht davon reden. Trotzdem waren es die Überlebenden, die von Anfang an einmahnten, nie zu vergessen. Der Mord an Millionen war die Wahrheit ihres Lebens. Noch vor der Befreiung war Erinnerung ein Akt des Widerstandes. Im Lager konnte jede Notiz ein Todesurteil bedeuten. Zu vergessen heißt, die Opfer ein zweites Mal zu vernichten. So kämpften die Überlebenden an gegen die Geschichtslügen. Ihre Parole lautete: "Nie wieder!"

Aber gilt diese Losung noch, wenn in nicht so wenigen Ländern die Leugner und Lügner an Macht gewinnen? Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán lobpreist den Diktator Miklós Horthy, der für die Deportation von rund 600.000 Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager verantwortlich zeichnete. Die Warschauer Regierung will das ganze polnische Volk als vorrangiges Opfer der Nazis darstellen. Die Schuld des Nationalsozialismus am Zweiten Weltkrieg wird relativiert und der antinazistische Konsens, der den Sieg über den Faschismus erst ermöglichte, in Verruf gebracht. Im Namen des Gedenkens wird die Erinnerung verraten. In sozialen Medien dürfen die Überlebenden verhöhnt werden. Rassistische Populisten wollen uns glauben machen, die Vernichtung sei nur ein Betriebsunfall gewesen - ein Vogelschiss, sagen sie.

Was geschah, wird nicht der Verbrechen der Vergangenheit wegen verfälscht, sondern aufgrund jener geistigen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die letztlich nach Auschwitz führten und die bis ins Heute noch reichen. Genozid ist keine überwundene Kategorie. Die Massenmorde von Ruanda, Dafur oder Srebrenica liegen nicht in ferner Vergangenheit.

Die Erinnerung muss deshalb mehr sein als ein Lippenbekenntnis und mehr als eine Schweigeminute. Sie erfordert den unentwegten politischen Kampf gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für einen demokratischen Rechtsstaat und für die offene Gesellschaft.

Das war es, was ich seit Kindestagen lernte von meiner Mutter, von Schoschana Rabinovici. Sie, die das Ghetto, Lager und Todesmarsch überlebte, wurde von der Roten Armee befreit. Sie trat als eine der letzten Zeugen immer wieder auf, ob auf Bühnen oder im Parlament, und sagte: "Bald werden wir nicht mehr sein. Deswegen gebe ich das Vermächtnis der Erinnerung an Euch weiter. Seid von nun an Zeugen unserer Erinnerung. Ihr habt uns gehört. Erzählt davon. Übernehmt unseren Kampf gegen das Lügen, gegen das Vergessen - und für unsere Erinnerung."

Das waren ihre Worte. Sie wurde 86 Jahre alt. Am 2. August 2019 starb meine Mutter. Aber dieses ihr Vermächtnis, es klingt in mir nach und es ist heute lebendiger denn je.