April 1945: "Hasenjagd" auf KZ-Häftlinge in Celle

In Celle wird am 8. April 1945 ein Zug mit Häftlingen von Bomben getroffen. Einige Gefangene können flüchten. SS-Leute, Uniformierte und auch Celler Bürger eröffnen eine tödliche Hetzjagd auf sie.

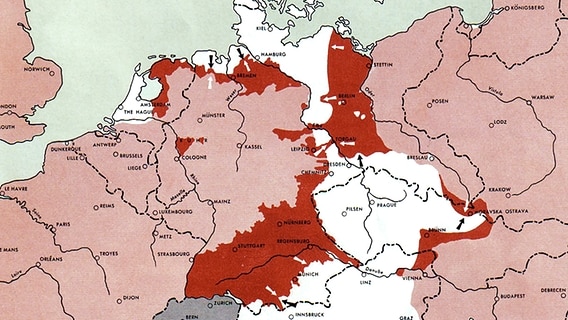

Celle am Nachmittag des 8. April 1945: Ein Güterzug mit offenen Waggons fährt in den Bahnhof ein, an Bord etwa 3.400 Häftlinge aus den Konzentrationslagern Salzgitter-Drütte und Holzen. Die meisten von ihnen sind Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion und Polen. Das Ziel ist Bergen-Belsen. In Celle muss der Zug wegen technischer Probleme halten. Plötzlich tauchen alliierte Bomber auf. Eine amerikanische Bomberstaffel greift den Güterbahnhof an, um den Nachschub für die deutschen Truppen zu unterbrechen.

500 Häftlinge sterben im Angriff

Die KZ-Häftlinge versuchen, den Bomben zu entkommen, und flüchten. Unter ihnen auch Karl Tucht, der sich 40 Jahre später in einem Fernseh-Interview erinnert: "Die Waggons waren ein Stückchen offen. Ich bin dann rausgesprungen. Und die SS-Männer sind alle runter, haben sich hingelegt in den Graben." 50 Minuten dauert der Angriff, 500 Häftlinge sterben im Bombenhagel. Auch unter der Zivilbevölkerung von Celle gibt es viele Tote.

Wehrmacht befiehlt Jagd auf Entflohene

Am späten Abend hat die SS den Großteil der Geflohenen wieder zusammengetrieben. Doch viele halten sich noch versteckt, unter anderem im Neustädter Holz, einem Waldgebiet in der Nähe des Bahnhofs. Für den nächsten Morgen befiehlt der Stadtkommandant der Wehrmacht, Paul Tzschökell, die Jagd auf die Entflohenen. Am 9. April durchkämmen SS-Leute, Polizisten, Feuerwehrleute, Volkssturm-Männer, Hitlerjungen, aber auch Zivilisten wie der Boxer Otto Amelung die Gegend in der Nähe der Bahnlinie.

Häftlinge werden zum Abschuss freigegeben

Es ist der Beginn eines beispiellosen Massakers. Gegenüber der Bevölkerung lässt die SS verlautbaren, die Häftlinge seien plündernd unterwegs und zum Teil auch bewaffnet - und erklärt die entflohenen Häftlinge damit zu einer zum Abschuss freigegebenen Bedrohung. Viele aus der Celler Bevölkerung werden zu Augenzeugen. So erinnert sich in einem Fernsehbeitrag des NDR aus dem Jahr 1985 auch Adolf Völker, der 1945 ein Jugendlicher war: "Da bauten sich Soldaten in unseren Vorgärten auf zu einer Schützenkette. Diese Schützenkette hat die Häftlinge vor sich hergetrieben, die sich in den Gärten versteckt haben, und von beiden Seiten wurde mit Karabinern auf die geschossen, wenn die zur Seite weglaufen wollten."

Leichen werden von der Straße gesammelt

Die Täter gehen erbarmungslos vor. Wehrlose Häftlinge werden mit Kopfschüssen regelrecht exekutiert. Rund 200 Häftlinge werden ermordet. Dem damals 13-jährigen Wilhelm Sommer aus Celle bietet sich ein erschreckendes Bild, wie er 1985 im NDR Fernsehen berichtet: "Am andern Tage, also am 9. April, fuhr der Bahnspediteur mit einem Rollwagen, zwei Pferden davor, durch die Straßen, eskortiert von SS-Männern und Häftlingen, die die Leichen wie Säcke auf diesen Wagen schmissen."

Aber auch Celler Bürger beteiligen sich an dem Massaker. Die Zivilisten haben keinerlei Befehl dazu erhalten. Sie handeln aus freien Stücken. Viele KZ-Häftlinge sterben durch einen Genickschuss.

Manche Täter gelten später als angesehene Bürger

Am 12. April, drei Tage nach der Menschenjagd, nehmen britische Truppen die Stadt ein. Zu den ersten Ermittlungen der Alliierten kommt es bereits im Mai 1945. Es dauert bis zum Dezember 1947, bis ein Militärgericht 14 Männer des Mordes anklagt. Die meisten von ihnen leugnen die Vorwürfe. Die Urteile: sieben Freisprüche, vier Haftstrafen und drei Todesurteile, die später in Haftstrafen umgewandelt werden. Spätestens 1952 sind die Männer wieder auf freiem Fuß. Und manche führen danach wieder ein Leben als durchaus angesehene Bürger.

Leichen werden wieder ausgegraben

Die Stadt verdrängt das dunkle Kapitel jahrelang. 1949 wird auf dem Waldfriedhof von Celle eine "Ruhestätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs" aufgebaut. Die Leichen der ermordeten Häftlinge waren nach dem Krieg verscharrt worden. Im Zuge der Ermittlungen des britischen Militärgerichts werden die Leichen ausgegraben und dann auf dem Friedhof bestattet. Später kommen Steine hinzu mit den Namen der Getöteten.

Entstehung des zynischen Begriffs "Hasenjagd"

Erst in den 1980er-Jahren werden kritische Stimmen laut, die Stadt möge die Vorfälle aufarbeiten und daran erinnern. Inzwischen ist von der "Celler Hasenjagd" die Rede, da manche Augenzeugen gesehen haben wollen, dass die KZ-Häftlinge wie Hasen zickzack über das freie Feld in den Wald geflohen seien und dabei von ihren Verfolgern erschossen wurden, erklärt Ortshistoriker Reinhard Rohde. So sei der zynische Begriff "Celler Hasenjagd" entstanden. Seit 1992 erinnert ein schlichtes Mahnmal in den Triftanlagen in der Nähe des Bahnhofs an das Massaker.