Besuch bei Freunden: Udo Lindenberg in der DDR

1983 darf Udo Lindenberg erstmals in Ost-Berlin singen - vor ausgesuchtem Publikum und unter strenger Beobachtung der Stasi. Erst sieben Jahre später geht für ihn ein Traum in Erfüllung: Er startet eine Tournee durch die DDR.

"Hallo Suhl", begrüßt Udo Lindenberg in gewohnt schnoddrigem Tonfall seine Fans aus der DDR. Die "Stadthalle der Freundschaft" in dem thüringischen Städtchen macht ihrem Namen alle Ehre, als am 6. Januar 1990 der Panikrocker aus Hamburg endlich auf seine Fans aus dem Arbeiter- und Bauernstaat trifft. Rund 3.000 sind zur Konzerthalle gepilgert, um den Star zum ersten Mal live zu sehen. "Für mich geht durch die DDR-Tournee mein größter Traum in Erfüllung", sagt Lindenberg damals der Zeitung "Express".

Ansturm auf Konzert-Tickets

38 D-Mark kostet ein Ticket, und einige Fans haben bis zu 32 Stunden angestanden, um eine Karte für das begehrte Konzert zu ergattern. Entsprechend groß ist der Jubel, als Udo endlich nach der Vorband "The Next" aus Halle die Bühne betritt. Lindenberg zeigt sich gerührt: "Das ist ein großer Tag auch für mich als Privatmensch, nach all den Klemmigkeiten mit eurem Oberfuzzi Honecker."

Jahrelanges Auftrittsverbot

Besagte "Klemmigkeiten" haben viele Jahre angedauert und weit mehr als die persönliche Beziehung des Sängers zum "Oberfuzzi" betroffen. Die Staatssicherheit stuft das Verhalten und Auftreten des West-Stars als dekadent ein. Mit seiner lässig-coolen Art hat Udo Lindenberg Anfang der 1970er-Jahre als einer der ersten Deutschrocker den Durchbruch in der bundesrepublikanischen Musikszene geschafft. Und über die Sender des "Klassenfeindes" hören ihn die Jugendlichen in der DDR natürlich heimlich auch.

Songs wie "Mädchen aus Ost-Berlin" treffen den Nerv

Der Panikrocker, der privat immer wieder mal im anderen Teil Deutschlands zu Besuch war, verpackt seine Eindrücke von den Menschen hinter der Mauer in musikalische Botschaften nach "drüben", die von seinen Fans dort sehnsüchtig aufgesogen wurden - etwa Songs wie "Das Mädchen aus Ost-Berlin" oder 1977 "Rock-'n'-Roll-Arena in Jena". Lindenberg proklamiert: "Ich würd so gerne bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR, 'ne Panik-Tournee, die würd's echt bringen, ich träum' oft davon, wie super das doch wär." Doch die DDR-Oberen wollen in Jena keine Rock-'n'-Roll-Arena. Kurt Hager, im Zentralkomitee der SED verantwortlich für Kultur, erteilt ihm Auftrittsverbot.

Der "Sonderzug nach Pankow"

In Briefen bittet Udo Lindenberg die DDR-Behörden immer wieder um eine "Besuchserlaubnis" bei seinen Fans: Vergebens, die Schreiben bleiben unbeantwortet. Im Frühjahr 1983 entscheidet der Sänger, sich direkt an den Staatsratsvorsitzenden der DDR zu wenden - allerdings auf seine Art. Lindenberg veröffentlicht seinen legendären Song "Sonderzug nach Pankow". Darin appelliert er an Erich Honeckers vermeintliches Rockerherz: "Du ziehst Dir doch heimlich auch gern mal die Lederjacke an und schließt dich ein auf'm Klo und hörst West-Radio", heißt es im Text. "Och, Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat, warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat?", fragt Lindenberg, und der Song stürmt bald im Westen die Charts. Gegen die Macht des Liedchens, das im Radio rauf und runter gespielt wird, kann auch die DDR-Regierung nichts ausrichten. Bald kennt fast jeder den Text und trällert mit.

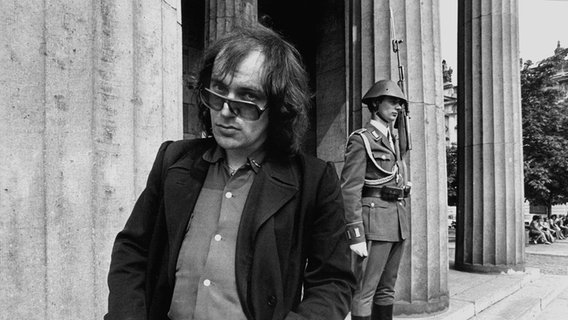

Lindenbergs Auftritt im Palast der Republik 1983

Der Dialog mit "Honey" - so Lindenbergs Kosename für den Staatsratsvorsitzenden - liegt aber zunächst auf Eis. Allzu beleidigend wirken Bezeichnungen wie "sturer Schrat" im Liedtext. Erst als Udo Lindenberg sich in einem Brief bei dem Staatschef entschuldigt, entspannt sich die Lage. Im September 1983 wird der Sänger dann doch endlich eingeladen: zum "Festival des politischen Liedes" im Palast der Republik, allerdings ohne den "Sonderzug" im Programm. Lindenberg scheint seinem Ziel ein wenig näher gekommen zu sein, zumal er endlich auch die Erlaubnis für eine Tour durch die DDR in der Tasche hat.

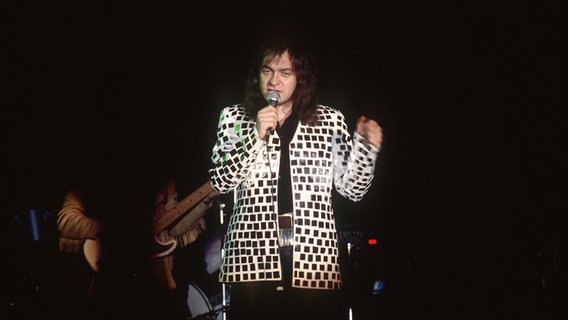

Kein Zutritt für die "wahren" Fans

Der Auftritt am 25. Oktober 1983 gerät allerdings eher unspektakulär: Vor dem ausgewähltem Publikum aus Funktionären und FDJlern kommt keine richtige Stimmung auf. Die "echten" Udo-Fans stehen draußen vor dem Palast der Republik und bekommen keinen Einlass. Mitten in die aktuelle Nachrüstungsdebatte platzt Lindenberg sogar noch öffentlich mit seinem Statement: "Nirgends wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen, keine Pershing und keine SS 20." Das DDR-Fernsehen strahlt den Konzertmitschnitt aus, die Aussage bleibt sogar drin.

Zur ersehnten Tour im Sommer 1984 kommt es dann doch nicht. Ein FDJ-Funktionär sagt ab: aus technischen Gründen, heißt es ganz offiziell. Auf der aktuellen Platte "Götterhämmerung" sei nichts, was bereichernd sein könnte für die "Rezipienten", erklärt die FDJ außerdem. In Wirklichkeit befürchtet der Staat wohl eher Randale beim Auftritt des Panikrockers. Die Tagesschau berichtet am 8. Mai 1984 über die geplatzte Tournee.

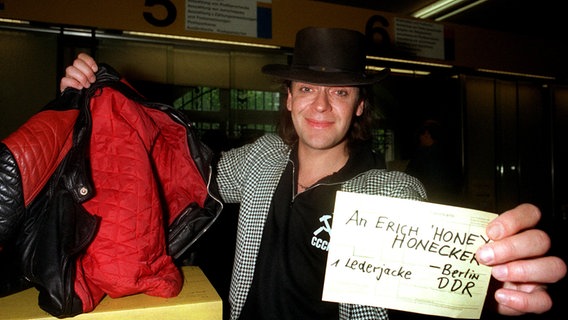

Lindenberg und Honecker - Lederjacke und Schalmei

Pfingsten 1987 hören hinter der Mauer Tausende DDR-Jugendliche ein Konzert im Westen mit. Pop-Stars wie David Bowie, Genesis und die Eurythmics dort treten auf. "Gorbi!" und "Die Mauer muss weg!" rufen die Fans, und die Volkspolizei geht hart gegen sie vor. Lindenberg schickt als Reaktion auf das Ereignis eine abgewetzte Lederjacke an Erich Honecker, mit "indianischem Gruß". Der DDR-Oberste solle sich die Jacke anziehen und "mit den bunten Kiddys Urbi et Gorbi" anstimmen. Die Kids seien keine Krawallisten und Randaleure, sondern stünden nur auf Rock 'n' Roll und Locker-drauf-Sein, steht im Anschreiben.

Honecker reagiert sogar - und zwar ungewohnt entspannt, zumindest nach außen. Er bedankt sich für die Lederjacke, mit der ihm Lindenberg eine Überraschung bereitet habe, schickt eine Schalmei an den Rockstar aus dem Westen und wünscht ihm viel Spaß beim Üben.

Noch ein Geschenk: "Gitarren statt Knarren"

Im September 1987 reist Udo Lindenberg nach Wuppertal, um den Staatsratsvorsitzenden der DDR bei seinem Besuch in der Bundesrepublik zu treffen. Wieder hat er ein Geschenk für Honecker dabei: eine "nicht ganz billige" E-Gitarre mit der Aufschrift "Gitarren statt Knarren". Es folgt ein gezwungener Dialog, Honecker verspricht ein Wiedersehen bei einem Lindenberg-Konzert in der DDR. Doch erneut zerschlägt sich die Hoffnung auf eine Tour durch den Arbeiter- und Bauernstaat.

Im Westen ist man äußerst skeptisch, was die wenig diplomatischen Aktionen Honecker gegenüber angeht. "Ist Lindenberg noch zu retten?" fragt etwa die "Süddeutsche Zeitung".

DDR-Tournee-Traum wird wahr - mit "Whisky ohne Honecker"

Aber als am 9. November 1989 die Mauer fällt, ist Schluss mit allen "Klemmigkeiten". Mit der brandneuen LP "Bunte Republik Deutschland" im Gepäck macht sich Lindenberg auf, um endlich seine DDR-Tour nachzuholen.

Beim Auftaktkonzert in Suhl spielt der damals 43-Jährige den "Sonderzug nach Pankow" gleich zwei Mal, im Original und in einer neuen Version. In der es heißt: "Der Whisky, der ist sehr lecker, den trinken wir jetzt ohne den Erich Honecker." Das "Mädchen aus Ost-Berlin" singt er mit DDR-Rocksängerin Ina Morgenweck und rührt besonders die weiblichen Fans zu Tränen. Ein Meer von Wunderkerzen und Feuerzeugen wiegt bei Balladen-Klassikern wie "Horizont" im Saal. Dass er hier spielen dürfe, hätten die Leute auf der Straße klar gemacht, bedankt sich Lindenberg.

Am zweiten Tag machte Udo mit seinem Panikorchester Station in Leipzig, der "Heldenstadt" von 1989 - ein Meilenstein für Musiker und Fans. Lindenbergs Plattenfirma schneidet das Konzert mit und bringt das Live-Album wenig später auf den Markt.

Konzert in Schwerin mit "großer Andacht"

Auch in Norddeutschland macht die "Panik-Nachtigall" Station. Nach dem Konzert in Schwerin schwärmt Lindenberg in einem Interview mit dem NDR Hörfunk: "Es ist etwa so wie mit den Demos. Es ist keine Gewalt, es ist herzlich und besonnen. Große Augen, große Freude, große Andacht irgendwie auch bei manchen Songs." Es sei "echt 'ne schöne Tour bisher", freut sich der Sänger. Das finden auch die Fans in Schwerin. Bei "In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm" geht das Publikum so richtig steil. Bei "Hinterm Horizont" hingegen werden werden Wunderkerzen geschwenkt.

In Rostock taucht die Lederjacke wieder auf

In Rostock spielt Lindenberg gleich einen Tag später, am 10. Januar. Dort taucht "Honeys" Lederjacke wieder auf: Fans laden ihren Udo in einen Bekleidungsbetrieb ein. Dessen Mitarbeiter haben den Kultfetzen Ende der 1980er-Jahre für 7.500 DDR-Mark zugunsten der Dritte-Welt-Hilfe ersteigert.

In sechs Städten im Osten spielt Lindenberg in ausverkauften Konzerthallen und vor etwa 30.000 begeisterten Fans, bevor es wieder zurück in den Westen geht: Der zweite Teil der Tour führt durch 28 Städte in der Bundesrepublik.