Als Hamburg seine Straßenbahn aufs Abstellgleis schickte

In der Nacht zum 1. Oktober 1978 fuhr in Hamburg die letzte Straßenbahn. Sie passte damals nicht mehr in das Ideal der "autogerechten Stadt". Bestrebungen, sie wieder einzuführen, sind allesamt gescheitert.

"Vielen Dank den Fahrgästen für Ihre Treue. Ab 1. Oktober fährt Sie der Bus 102." Das Hinweisschild, das die Hamburger im Jahr 1978 darüber informiert, dass die letzte Hamburger Straßenbahn endgültig aufs Abstellgleis verschoben wird, macht keine großen Worte. In der Nacht vom 30. September zum 1. Oktober 1978 endet der fahrplanmäßige Betrieb. Nur für eine Abschiedstour verlassen die Wagen am 1. Oktober noch einmal den Betriebshof: Am Rathausmarkt stehen zunächst alle 39 Wagen der noch verbliebenen Linie 2 aufgereiht. Auf ihrer letzten Fahrt vom Rathaus nach Schnelsen stehen Zehntausende Menschen an den Straßen, um sich von ihrer Tram zu verabschieden.

Wenn Sie den Schieberegler verändern, sehen Sie die Straßenbahnlinie 1 am Johannisbollwerk im Jahr 1970 und zum Vergleich dieselbe Stelle im September 2018.

Nur noch wenige sichtbare Spuren

Schon einen Tag später lässt die Stadt vielerorts die letzten verbliebenen Schienen ausgraben oder asphaltieren. Heute finden sich nur noch an wenigen Stellen in Hamburg Spuren davon, dass die Hansestadt einst über eines der größten deutschen Straßenbahnnetze verfügte. Dort, wo Schienen lagen, verlaufen jetzt häufig Busspuren. Und an der Stelle, an der sich der größte Betriebshof der Straßenbahngesellschaft befand - an der Dorotheenstraße in Hamburg-Winterhude - steht heute ein riesiger Supermarkt. Auf dem Werkstattgelände am Falkenried in Hamburg-Hoheluft, auf dem Straßenbahnwagen hergestellt und repariert wurden, ist hochpreisiger Wohnraum entstanden. Einzig die Adresse "Straßenbahnring" sowie ein saniertes Pförtnerhäuschen mit Turmuhr und Gedenktafeln an den umliegenden Häusern erinnern noch an ein wichtiges Kapitel der Hamburger Verkehrsgeschichte, das bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht.

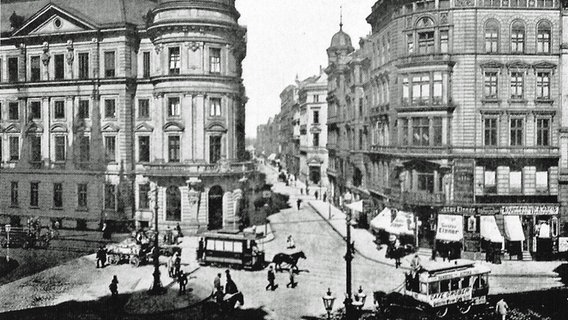

Zum Vergleich: der Gänsemarkt um 1910 und 2018.

Mit der Pferdebahn nach Wandsbek

Zwischen 1860 und 1880 verdoppelt sich als Folge der Industrialisierung Hamburgs Einwohnerzahl und das Stadtgebiet dehnt sich rasch aus. Die Zeit ist reif für ein städtisches Massentransportmittel. Zwar gibt es seit 1839 bereits Pferdeomnibusse, aber die Fahrt über Kopfsteinpflaster ist unbequem und langsam.

Nur ein Jahr nach Berlin eröffnet daher in Hamburg 1866 eine private Pferdebahnstrecke, bei der Pferde die auf Schienen fahrenden Wagen ziehen. Für drei Schillinge geht es vom Rathausmarkt nach Wandsbek, laut Fahrplan in 42 Minuten. Die Hamburger nehmen das Angebot gut an, die Pferde-Eisenbahn Gesellschaft (PEG) führt bald Abonnements und Sammelbilletts ein. 1876 kosten 25 Fahrten fünf Mark.

3.600 Pferde im Schichtbetrieb

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind bis zu 3.600 Pferde im Schichtbetrieb im Einsatz. Mehrere private Straßenbahngesellschaften konkurrieren um das Geschäft. Eine bereits dampfbetriebene Bahn, das "Plätteisen", fährt zwischen 1878 bis 1897 nach Wandsbek-Zoll. Sie führt zwei doppelstöckige Beiwagen mit, deren Obergeschoss allein Herren reserviert bleibt. Ab 1896 verkehrt die "Zentralbahn" zwischen den Städten Altona und Hamburg. Ihre gelben Wagen mit pagodenartigem Dach bringen der Gesellschaft den Spitznamen "Chinesenbahn" ein. Sie fährt bereits elektrisch - lange Zeit sind noch einige historische Oberleitungsmasten zu sehen, so etwa an der Königstraße in Altona.

Elektrische Straßenbahn erobert Hamburg

Die elektrisch betriebene Straßenbahn setzt sich auch andernorts in Hamburg durch. Nach und nach schluckt die Strassen-Eisenbahn Gesellschaft (SEG) ihre kleineren Mitbewerber, ihre dunkelgrün gestrichenen Fahrzeuge beginnen, das Straßenbild zu prägen.

Schaffner arbeiten unter unwürdigen Bedingungen

Das Personal der SEG hat es nicht leicht. Schaffner sind 16 Stunden täglich im Einsatz, sechs Tage die Woche. Alle fünf Tage dürfen sich Schaffner beim Kassendienst, Fahrer beim Flechten von Strohmatten "entspannen".

Ab 1915 auch Schaffnerinnen im Einsatz

Wer bei der SEG anfangen will, muss sich jeglicher Gewerkschaftsaktivitäten enthalten und wenn möglich den Militärdienst abgeleistet haben. Diese Einstellungspraxis rächt sich im Ersten Weltkrieg, als 2.300 SEG-Mitarbeiter an die Front gerufen werden. Wegen des akuten Personalmangels stellt die SEG 1915 erstmals Schaffnerinnen ein. Nach dem Krieg sorgt im Februar 1919 ein zehntägiger wilder Streik dafür, dass menschenwürdigere Arbeitsbedingungen eingeführt werden.

Unterwegs mit den Sambawagen

Anfang der 1930er-Jahre übernimmt die 1911 gegründete Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft (HHA) sukzessive die verbliebenen Straßenbahngesellschaften. Sie führt Ende der 1930er-Jahre die Farbgebung ein, die den Hamburger Stadtfarben nachempfunden ist: unten rot, über den Fenstern cremefarben. Das rot-weiße Kleid trägt die Hamburger Straßenbahn bis zum Schluss. Es ziert zuletzt die sogenannten Sambawagen. So heißen im Volksmund die Nachkriegs-Fahrzeuge, in denen stehende Fahrgäste bei jedem abrupten Bremsen einen ausgleichenden Ausfallschritt machen müssen - ganz wie beim Samba-Tanzen.

Pausenlose Leerung - die Straßenbahnbriefkästen

Einzigartig ist das System der Straßenbahnbriefkästen, das in der Hansestadt fast 40 Jahre lang existiert: Ab September 1920 wird am letzten Wagen aller Linien, die über Stephansplatz oder Hauptbahnhof laufen, ein abnehmbarer Briefkasten angebracht. Jeder kann hier seine Eilbriefe und Telegramme einwerfen - die Kästen werden ständig geleert. Rund eine Million eilige Poststücke werden 1921 so befördert. Ab 1925 gelten die mobilen Postkästen - gegen Sondergebühr - auch für normale Briefe.

Nach den schweren Bombenangriffen auf Hamburg im Juli 1943 liegt der Straßenbahnbriefkastendienst vorübergehend brach, doch sechs Jahre später wird er wieder aufgenommen. Erst 1958 läuft dieses Dienstleistungsmodell aus, unter anderem, weil das Hantieren am Briefkasten mitten im Straßenverkehr für Postkunden und -angestellte zu gefährlich wird.

Das Aus - der Senatsbeschluss von 1958

Zur gleichen Zeit kommt auch das politische Aus für die Hamburger Straßenbahn: Der Senat beschließt, in Zukunft auf den Ausbau von Bus und U-Bahn zu setzen. Sie passt nicht mehr in das damalige Ideal der "autogerechten Stadt". Busse und ein erweitertes U-Bahnnetz sollen die Straßenbahn ersetzen. Zwar ist schnell klar, dass ein großzügiger Ausbau der U-Bahn zu teuer ist. Dennoch verschwindet ab 1960 jährlich eine Straßenbahnlinie. Am 1. Oktober 1978 kommt das endgültige Aus - obwohl längst viele Stimmen für einen Erhalt der Straßenbahn plädieren. Selbst der damalige Bürgermeister Hans-Ulrich Klose scheint sich beim Abschiedsfest für die Tram nicht mehr sicher: "Es kann sein, dass das ein Fehler gewesen ist", sagt er und spricht damit vielen Hamburgern aus dem Herzen.

Die "Stadtbahn" - Zankapfel der Politik

Und so gibt es bereits ab den 1980er-Jahren Bestrebungen, die Straßenbahn wieder einzuführen. Ab 2001 werden die Pläne für eine "Stadtbahn" konkreter - und geraten zum politischen Zankapfel zwischen SPD und CDU. Nach langem Hin und Her fällt 2011 endgültig die Entscheidung gegen die Stadtbahn. Die Stadtteile, die von dem neuen Verkehrsmittel profitieren sollten - darunter Bramfeld, Steilshoop, Lurup und Osdorf - sollen stattdessen nach den Plänen der Stadt an die künftige U-Bahnlinie 5 angeschlossen werden.