Als die Norddeutschen noch auf Walfang gingen

Jahrhundertelang jagten norddeutsche Seefahrer Wale im arktischen Eismeer. Sie erhofften sich Reichtum, aber viele kehrten von dem Abenteuer nicht zurück. Die wochenlangen Reisen waren voller Gefahren.

Für den elf Jahre alten Jens Jacob Eschels ist es ein großes Abenteuer: Der Junge von der Nordsee-Insel Föhr darf im Frühjahr 1769 erstmals mit auf Walfang in die Arktis gehen. Es ist sein größter Wunsch: "Drei von meinen Schulkameraden, die nur wenig älter waren als ich hatten sich verheuert nach Grönland." Die Mutter will ihren Sohn noch nicht so früh ziehen lassen, aber der Junge lässt sich nicht aufhalten. Jens Jacob Eschels spricht selbst bei einem Walfang-Commandeur, der auf der Insel lebt, vor. Und dieser sagt, er solle ruhig mit den "Grönlandfahrern" aufbrechen.

Und so ging die Reise los, erst nach Amsterdam und von dort auf einem Walfangschiff ins Eismeer bei Spitzbergen. Aber die Reise stand unter keinem guten Stern. Das Eis hielt das Schiff lange auf. "Und wie wir endlich durchkamen, war die beste Fischerei vorbei", schrieb der Junge später in seinem Reisebericht. "Die Schiffe, die früher durchgekommen, hatten viele Walfische gefangen." Aber es sollte nicht die einzige Fahrt für Jens Jacob Eschels bleiben.

1643 beginnt der norddeutsche Walfang

Rund 250 Jahre lang zogen Tausende Norddeutsche im Frühjahr aus, um bis zum Spätsommer Wale zu jagen. Zunächst heuerten sie nur auf holländischen Schiffen an. 1643 schickten dann Hamburg und Emden als erste deutsche Städte Walfangschiffe ins Eismeer. Sie witterten das große Geschäft, nachdem sich bislang nur Niederländer und Franzosen an der Waljagd bereichert hatten. 1675 gingen bereits 75 Hamburger Schiffe auf "Grönlandfahrt". Dabei ist die Bezeichnung "Grönlandfahrer" streng genommen falsch. Denn sie jagten die Wale nicht vor Grönland, sondern vor allem in den Gewässern bei Spitzbergen. Bis heute gibt es im Nordwesten Spitzbergens eine "Hamburger Bucht". Glückstadt mischte seit 1671 mit. Auch wenn das erste Schiff gleich verloren ging, begann für Glückstadt eine lange Epoche des Walfangs. Ende des 18. Jahrhunderts setzte die kleine Stadt an der Elbe schon 55 Schiffe ein.

Das Wertvollste ist der Speck

Die Walfänger jagten vor allem den Grönlandwal, mitunter auch den Nordkaper. Beide Wale waren langsame Schwimmer, also eine leichte Beute. Zudem gingen sie nach ihrem Tod nicht unter, weil sie von einer dicken Speckschicht umhüllt sind. Grönlandwale sind 16 bis 20 Meter lang und wiegen so viel wie 20 Elefanten. Allein die Zunge kann ein Gewicht von 900 Kilogramm erreichen. Das Wertvollste der riesigen Tiere war ihr Speck, der ausgekocht wurde und als Waltran bis Ende des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Beleuchtungsmittel war. Aber auch das elastische Fischbein der Walbarten war begehrt - daraus konnten beispielsweise Knöpfe, Kämme, Lineale und Reifröcke gefertigt werden.

Sturmflut zwingt zum Walfang

Das Walfieber hatte die Norddeutschen schnell gepackt. Nicht nur die großen Städte mischten mit, auch kleine Küstenorte trieben Geld auf, um Schiffe für den Walfang auszurüsten. An Bord der Schiffe waren viele Männer von den Nordsee-Inseln. Im Jahr 1701 beispielsweise gingen 3.600 Friesen auf Walfang. Von Föhr fuhren im Frühjahr rund 1.000 Seeleute als Walfänger aus. Vielfach aus der Not heraus. Denn die verheerende Sturmflut von 1634, die Groote Mandränke, hatte riesige Gebiete im Meer versinken lassen. Viele Ackerflächen waren verschlammt und versalzen. Die Menschen litten Hunger. Und so begann fortan in jedem Frühling der Exodus der Männer von den Inseln wie Föhr, Sylt und Amrum.

1634 verbot der französische König zudem seinen baskischen Untertanen, für die Holländer als Walfänger zu fahren. Und ab 1661 durften Holländer nicht mehr auf Hamburger Schiffen mitfahren. Die Nord- und Ostfriesen sprangen ein, sie stiegen nun in die höheren Positionen an Bord wie Commandeur, Steuermann, Harpunier und Speckschneider auf. Der Walfang war nun die Lebensader für die Insulaner. Es war weniger der Abenteuerdrang, der die Männer ins Eismeer zog. Es war die Aussicht auf einen anständigen Lohn.

Legendärer Walfänger von der Insel Föhr

Der Commandeur hatte das Sagen auf dem Schiff. Der berühmteste von ihnen ist der Walfänger Matthias Petersen von der Insel Föhr, der von 1632 bis 1706 lebte. Innerhalb von fünf Jahrzehnten erlegte er 373 Wale in den Buchten Spitzbergens - und kam zu großem Wohlstand. Weshalb er, wie seine steinerne Grabplatte auf dem Friedhof der Kirche St. Laurentii in Süderende auf Föhr bezeugt, "mit Zustimmung aller den Namen 'Der Glückliche' annahm".

Aber auch Männer von der ostfriesischen Insel Borkum hatten oft das Kommando auf den Walfang-Schiffen. Mehr als 100 Commandeure brachte die Insel im 18. Jahrhundert hervor. Der erfolgreichste von ihnen war Roelof Gerrits Meyer (1712-1798). Bei 47 Ausfahrten in den Jahren von 1736 bis 1786 erlegte er mit seiner Mannschaft 311 Wale. Er ist auf Borkum begraben, seine Nachfahren leben immer noch auf der Insel.

Gefahren im Eismeer

Der Walfang war ein gefährliches Unterfangen. Viele Männer kehrten nicht lebend zurück. Aber nicht der Kampf mit dem Wal war das Gefährlichste. Aus Eintragungen in den Borkumer Kirchenbüchern von 1733 bis 1800 geht hervor, dass in dieser Zeit 24 Borkumer Walfänger verunglückten. Aber nur zwei von ihnen fanden den Tod direkt bei der Waljagd: Einer wurde von einem Wal erschlagen, der andere ertrank, als seine Schaluppe von einem "Walfisch" umgeschlagen wurde. Die größte Zahl der Schiffsleute starb durch die Strapazen an Bord, durch Erkrankungen oder durch Schiffsunglücke. Immer wieder kam es vor, dass die Walfangschiffe vom Packeis eingeschlossen und zerdrückt wurden. Wer im Eismeer starb, wurde in einen Eichensarg gelegt und in die Heimat gebracht, wo sie auf ihrem Inselfriedhof bestattet wurden. Nur vereinzelt begrub man die Toten auf Spitzbergen. Viele Frauen verloren durch die Waljagd ihren Ehemann. Ein Beispiel: Auf Borkum waren im Jahr 1734 von 154 Frauen 44 Witwen.

Das Schicksal der "Wilhelmina"

Mitunter dauerte die Ausfahrt der Walfänger länger als die üblichen sechs Monate. So musste die Besatzung der "Wilhelmina" einst eine einjährige Odyssee überstehen. 1777 fror die "Wilhelmina" zusammen mit 50 anderen Schiffen bei Spitzbergen im Eismeer fest. Viele Schiffe gingen verloren, auch die "Wilhelmina" zerbrach im Packeis. Die Mannschaft rettete sich auf ein anderes Schiff. Für die 286 Männer gab es aber auf Monate hinaus zu wenig Essen: "Ich hätte manchmal beinahe geweint, wenn eine Erbse aus meinem Löffel fiel", schilderte später einer der Männer die Stimmung an Bord. Erst im Juli 1778 erreichten die Überlebenden schließlich den Hafen von Amsterdam.

Wo sind die Wale?

Stets im Frühjahr ging die die Reise für die Walfänger los. Drei bis sechs Wochen dauerte es, bis die "Grönlandfahrer" von Hamburg, Altona, oder Amsterdam aus die Fanggründe im hohen Norden erreichten. Das Problem war stets: Nie wussten die Seefahrer, wo genau die Wale zu finden sind. Oft vergingen für die Männer an Bord Wochen und Monate, ohne dass sie einen einzigen Wal sichteten. Pro Fangfahrt mussten mindestens vier Wale erlegt werden, damit die Expedition einen Gewinn abwarf.

War ein Wal in Sicht, wurden unverzüglich die sechs Schaluppen - das waren wendige Ruderboote - zu Wasser gelassen. Die Männer versuchten, so schnell wie möglich sich dem Wal zu nähern. Aus wenigen Metern Entfernung warf der Harpunierer seine Harpune auf das Tier - am besten in die "Blase Löcher". War der Wal getroffen, tauchte er sofort unter. Das Boot wurde an einer Leine, die an der Harpune festgemacht war, hinterhergezogen. Tauchte der Wal zum Luftholen wieder auf, wurde er mit Lanzen getötet. Oft war es ein stundenlanger Kampf. Ein erbeuteter Wal wurde seitlich am Schiff festgemacht. Nun stand das Abspecken an, Flensen genannt. Der Speck wurde in Stücke geschnitten, in Fässer verpackt und später in den Heimathäfen ausgekocht. Diese Trankochereien waren berüchtigt, denn das Kochen des Specks stank fürchterlich. Viele Anwohner beschwerten sich.

Harpunierer war am Gewinn beteiligt

Die Walfangschiffe hatten in der Regel 40 bis 45 Mann Besatzung. Der Commandeur suchte vor Antritt der Reise die so wichtigen Harpuniere und die Speckschneider aus. Rund 30 Mann waren Matrosen oder Schiffsjungen. Der Verdienst richtet sich nach dem Rang. Der Commandeur war zusammen mit dem Steuermann, den Harpunieren und den Speckschneidern ein sogenannter Partfahrer. Das heißt, sie waren am Gewinn beteiligt. Je mehr Wale sie erlegten, umso größer war ihr Verdienst. Kehrten sie jedoch ohne Fang zurück, gingen sie nahezu leer aus. Die einfachen Seeleute strichen in der Regel eine feste Heuer ein.

Immer wieder Stockfisch und gepökeltes Fleisch

Das Leben an Bord war für die Männer nicht sehr abwechslungsreich. Monatelang fuhren oder trieben sie durch das Packeis. Die Schiffe konnten unterwegs auch keinen Hafen anlaufen, um frische Nahrungsmittel oder frisches Wasser aufzunehmen. Und so gab es stets gepökelte oder getrocknete Speisen. Aber immerhin gab es reichlich Proviant an Bord: unter anderem Fleisch, Stockfisch, Käse, hartes und weiches Brot, Zwieback, Kaffee, Wein und Bier. Die Offiziere saßen am Tisch, die übrige Besatzung nahm das Essen auf dem Boden zu sich. Für die Männer gab es drei warme Mahlzeiten am Tag. Die Ernährung war aber eintönig. Eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan war es, wenn sich Seevögel an dem Fleisch erlegter Wale so voll gefressen hatten, dass sie von den Seeleuten bequem an Bord des Schiffes erschlagen werden konnten. Mitunter wurden auch an Land Hirsche erlegt.

Das Walfleisch mussten die Seeleute an Bord in der Regel nicht verzehren. Nur wenn der Proviant knapp wurde, servierte der Schiffskoch auch "gebratenen Wallfischschwanze" - so wie auf dem Walfänger "Die Frau Maria Elisabeth", die auf einer Fangfahrt im Jahr 1769 vier Monate lang im Eis feststeckte, ehe sie glücklich nach Hamburg zurückkehren konnte.

Skorbut und Langeweile

Das Essen war vitaminarm. Und so erkrankten immer wieder Walfänger an der Vitamin-C-Mangelerscheinung Skorbut. Die Symptome: Zahnfleischbluten, Knochenschmerzen, hohes Fieber und allgemeine Erschöpfung. Um die Kranken zu heilen, gingen die Schiffe vor Spitzbergen an Anker. Dort wuchs ein vitaminreiches Kraut, von den Matrosen "Grönlandsalat" genannt. Wer von dem Kraut aß, war innerhalb weniger Tage wieder gesund.

War kein Wal in der Nähe, waren die Mannschaft zum Warten verdammt. Die Tage vergingen dann nur langsam. Aus Langeweile machten sich viele Walfänger ans Holzschnitzen. Im Detlefsen Museum in Glückstadt sind etliche Mitbringsel von diesen Fahrten zu sehen: kunstvoll geschnitzte Schuhleisten, zierliche Pfeifenstopfen aus Walknochen und Bürsten aus Menschenhaar.

Rückkehr zur geliebten Frau

Bis Mitte Juli dauerte die Fangzeit, dann rückte der arktische Winter näher - und die Commandeure mussten zusehen, dass sie ihre Schiffe durch das Packeis noch sicher in die Heimathäfen bringen. Frühestens im September waren die Männer wieder auf ihren Heimatinseln. In der Zwischenzeit mussten die Frauen Haus und Hof in Ordnung halten. Sie bestellten - auch während einer Schwangerschaft - Feld und Garten und kümmerten sich um die Kinder.

Immer weniger Wale

Die goldenen Zeiten des Walfangs waren schon um 1750 vorbei. Durch das Abschlachten der Tiere schwammen immer weniger Wale durch das Eismeer. Viele Walfänger gingen nun dazu über, auch Robben zu jagen. Ab 1750 war dies sogar das Hauptgeschäft vieler Schiffe. Die Zeit für die Robbenjagd war knapp bemessen. Im März fanden sich die Robben zu Kolonien zusammen, um ihre Jungen zu werfen, im April lösten sich bereits die Kolonien wieder auf. An einem guten Tag - aus Sicht der Walfänger - erschlugen die Seeleute mehrere Tausend Robben innerhalb weniger Stunden.

Das schleichende Ende

Im späten 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert kehrten immer mehr Walfänger ohne Beute von ihrer monatelangen Reise zurück. Die Tiere waren nahezu ausgerottet. Dennoch hielten viele Städte noch lange am Walfang fest. Oft rechneten sich die Fahrten aber nicht mehr. In Altona stach bereits 1836 der letzte Walfänger in See, aus Elmshorn legte noch im Jahr 1872 ein Walfangschiff ab. Die Wirren in Folge der Napoleonischen Kriege versetzen dem Walfang in Glückstadt einen Stoß, von dem sie sich nicht erholen sollten. 1863 fuhr der Walfänger "der kleine Heinrich" zum letzten Mal aus. Kiel versuchte sein Glück von 1847 bis 1854 mit der "Nordstern", die aber vor allem auf den Fang von Robben aus war.

Walfang-Ende ein Schock für die Insulaner

Aber auch das politische Geschehen wirkte sich auf die Waljagd aus. Vor allem die englisch-niederländischen Seekriege behinderten den Walfang. Schließlich beschlagnahmten die Engländer die gesamte niederländische Walfang-Flotte. Das war vor allem für die Walfänger von der Insel Borkum ein Einschnitt, die fast ausschließlich auf den holländischen Schiffen angeheuert hatten. "Der Walfang endete für Borkum ganz abrupt im Jahr 1798", sagt der Borkumer Walfang-Experte Gregog Ulsamer. Der letzte Borkumer Commandeur fuhr 1802 aus. "Für die Borkumer bedeutete das Ende des Walfangs eine Riesenarmut." Denn der Walfang war 150 Jahre lang die Haupteinnahme-Quelle für die Insulaner gewesen. Viele Borkumer verließen in der Not die Insel. 1776 gab es 852 Bewohner, 1806 waren es dann nur noch 406. Der dramatische Bevölkerungsrückgang endete erst um 1850, als der Tourismus aufkam.

Auch die Wal-Produkte waren nicht mehr so gefragt. Im späten 19. Jahrhundert kam das Petroleum als Beleuchtungsmittel auf. Die Petroleum-Lampen leuchteten wesentlich heller, die Leuchten mit Waltran waren fortan als "Tranfunzel" verschrien. Auch die Mode hatte sich gewandelt, sodass die Kaufmänner auch das Fischbein der Wale nicht mehr einfach loswurden. Und so endete Ende des 19. Jahrhunderts die Epoche des historischen Walfangs.

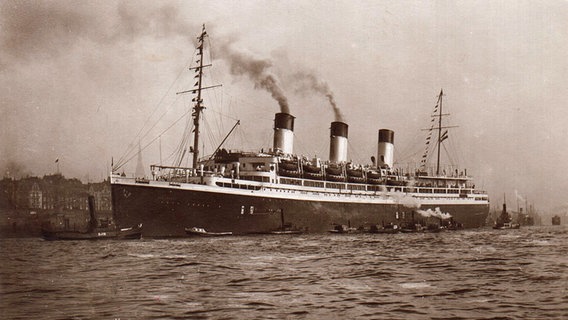

"Olympic Challenger": Die letzten deutschen Walfänger

Beim modernen Walfang des 20. Jahrhunderts spielten die Deutschen keine große Rolle mehr. Zwar stellte Deutschland in den 1930er-Jahren eine Walfangflotte auf, um Walöl produzieren zu können - unter anderem für die Herstellung von Margarine. Aber mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges endete dieses Kapitel schon bald. Mit dem historischen Walfang, bei dem die Männer in den Ruderbooten um ihr Leben fürchten mussten, hatte die Jagd nun kaum mehr etwas gemeinsam. Die Tiere wurden nun "bequem" von Dampfschiffen aus mit Harpunen-Kanonen erlegt.

Nach dem Krieg sollte es keine deutschen Walfang-Schiffe mehr geben. Einige Norddeutsche heuerten allerdings auf der Walfang-Flotte des griechischen Reeders Aristoteles Onassis an. Die "Olympic Challenger" war fast ausnahmslos mit deutschen Mannschaften besetzt. Rund 22.000 Wale verarbeiteten sie in den 1950er-Jahren auf der Walkocherei unter Panamaflagge. 1957 verkaufte Onassis seine Flotte - und der deutsche Walfang lebt seitdem nur noch in Erzählungen fort.