"Buddenbrooks": Vom Ärgernis zum Nobelpreis-Werk

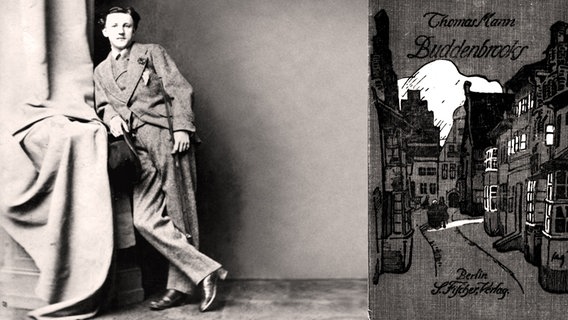

Als Thomas Manns "Buddenbrooks" am 26. Februar 1901 erscheint, sorgt das Buch vor allem in Lübeck für heftigen Unmut. Viele sehen in Mann den "Nestbeschmutzer". Doch 1929 erhält er für das Werk den Literaturnobelpreis.

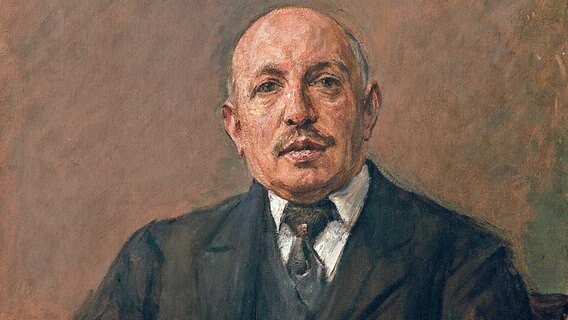

Thomas Mann ist gerade einmal 22 Jahre alt und hält sich in Italien auf, als er 1897 beginnt, die Geschichte der "Buddenbrooks" niederzuschreiben. In den Süden war er seinem Bruder Heinrich 1895 gefolgt. Bis dahin hat er erst wenige Erzählungen veröffentlicht.

Umfangreiche Recherchen für den Vier-Generationen-Roman

Für sein erstes umfangreiches Werk, das biografische Züge tragen soll, sind Vorarbeiten nötig. Er wertet Auszüge aus Lübecker Salongesprächen aus - und lässt sich von Verwandten und Freunden alle möglichen Papiere schicken, die über die Familie Auskunft geben: Briefe und Urkunden, Lebensläufe von Familienmitgliedern und Bekannten, Ausführungen über die geschäftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, ja sogar Familienrezepte.

Auch während des Schreibens des Vier-Generationen-Romans sind immer wieder Unterbrechungen für weitere Recherchen notwendig. Das ursprünglich geplante Manuskript von 250 Seiten hat bald den vierfachen Umfang. Erst im Sommer 1900 stellt Mann die letzten Kapitel fertig.

Thomas Mann weigert sich gegen Romankürzung

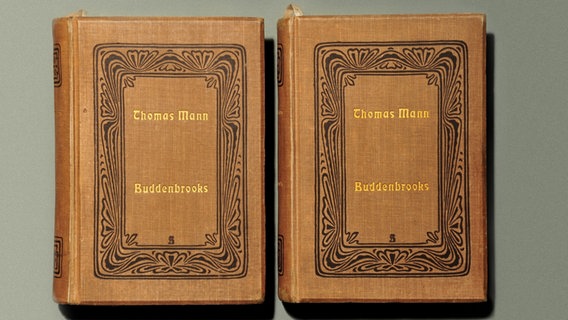

Das Werk ruft bei dem Verleger Samuel Fischer, der Thomas Mann ermutigt hatte, einen Roman zu schreiben, zunächst keine große Begeisterung hervor: Viel zu mächtig, befindet Fischer. Erst als Thomas Mann der Aufforderung nicht nachkommt, das Manuskript zu kürzen, gibt Fischer nach und bringt das Buch heraus. Die "Buddenbrooks. Verfall einer Familie" erscheint am 26. Februar 1901 mit 1.000 Exemplaren im Fischer Verlag in zwei Bänden und kostet 12 Mark.

Mann wird als "Nestbeschmutzer" beschimpft

In seinem Gesellschaftsroman beschreibt Thomas Mann das Schicksal der Kaufmannsfamilie Buddenbrook in der Hansestadt Lübeck im 19. Jahrhundert. Etliche Figuren dieser "Ahnenchronik" tragen Züge nicht nur von Manns Familienmitgliedern, sondern auch von Mitgliedern weiterer Lübecker Familien und bedeutenden Personen der Hansestadt. Noch dazu auf ironische Art und Weise dargestellt. Beim Erscheinen des Werkes sind die Lübecker entrüstet, denn viele erkennen sich oder ihresgleichen wieder. Der Schriftsteller gilt als "Nestbeschmutzer". Für Empörung sorgt außerdem die detaillierte Darstellung Lübecks - ohne dass jedoch der Stadtname im Roman fällt.

Welche Figur ist wer in Lübeck?

Wer im Buch entspricht wem im damaligen Lübeck? In der Stadt kursieren zu jener Zeit mehrere Schlüssellisten. Eine Buchhandlung gibt den Käufern der "Buddenbrooks" zu den gekauften Bänden gleich eine Liste dazu.

Tatsächlich tragen die Romanfiguren Züge lebender Personen, identisch mit ihnen sind sie jedoch nicht. Zum Beispiel:

- Tony Buddenbrook - Vorbild: Elisabeth Mann, eine Tante Thomas Manns. Sie war zweimal verheiratet, beide Ehemänner gingen bankrott. Eines ihrer vier Kinder inspiriert ihn zur Romanfigur Erika Grünlich.

- Hanno Buddenbrook ähnelt Thomas Mann selbst. Wie Mann selbst hasst er die Schule und verbringt seine Sommerferien gern in Travemünde. Und er liebt die Musik.

- Sesemi Weichbrodt hat eigentlich zwei Vorbilder: Therese Bousset, die Inhaberin eines Lübecker Töchter-Pensionates, und ihre Mutter, die durch ihre Spracheigentümlichkeiten auffällt.

- Pastor Pringsheim: Diese Figur basiert auf der Person Pastor Ranke, der mit der Familie Mann damals zerstritten ist.

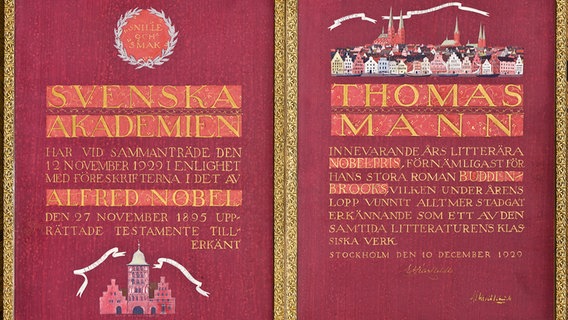

Literaturnobelpreis für die "Buddenbrooks"

Aber erst mit der zweiten, einbändigen Ausgabe von 1903 - in doppelt so hoher Auflage und für den halben Preis - wird das Buch ein Erfolg. Am Ende auch bei den Kritikern: Am 10. Dezember 1929 wird der Schriftsteller für die "Buddenbrooks" mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass das Werk "im Lauf der Jahre eine immer mehr sich festigende Anerkennung als ein klassisches Werk der zeitgenössichen Literatur gewonnen hat."

Englische und französiche Übersetzung erst spät

Die Wirkung von Thomas Manns Roman bleibt im Wesentlichen zunächst auf den deutschsprachigen Raum begrenzt und auf an deutschsprachiger Literatur interessierte Leser. 1903 gibt es dann eine dänische, 1904 eine schwedische Übersetzung, aber erst 1924 folgt die englische, 1932 die französische.

Das soll sich im Lauf der Jahrzehnte ändern: Mittlerweile wurden die "Buddenbrooks" in annähernd 40 Sprachen übersetzt.

Auswahl weiterer Werke von Thomas Mann