Organspende: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wo kann ich mich als Spender registrieren lassen oder einen Organspendeausweis beantragen? Muss ich ihn immer dabei haben? Wer entscheidet, wenn der Wille des potenziellen Spenders oder der Spenderin nicht bekannt ist? Fragen und Antworten zum Thema.

Wie werde ich Organspenderin oder -spender?

In Deutschland dürfen Organe nur mit der ausdrücklichen Einwilligung der Spenderin oder des Spenders entnommen werden. Mit einem formlosen Schreiben oder einem Eintrag in der Patientenverfügung kann man seine Spendenbereitschaft erklären. Eine weitere Möglichkeit ist ein Organspendeausweis, der ins Portemonnaie passt und im Notfall schnell Klarheit schafft, ob man Organspenderin oder -spender ist. Vom 18. März 2024 an soll es zudem möglich sein, sich in ein digitales Organspende-Register einzutragen. Es macht keinen Sinn, die Spendenbereitschaft im Testament festzuhalten - bis es eröffnet wird, vergeht meistens zu viel Zeit und eine Organspende ist dann nicht mehr möglich.

Wann kommt das digitale Organspende-Register?

Vom 18. März 2024 an soll es online möglich sein, unter der Internetadresse www.organspende-register.de seine Haltung zur Organspende in dem digitalen Register zu dokumentieren. Voraussetzung ist, dass man einen Personalausweis mit Online-Funktion und PIN (eID) hat. Das Register ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesiedelt. In einem zweiten Schritt ist geplant, dass Kliniken, die Organe entnehmen, in dem Register hinterlegte Erklärungen suchen und abrufen können. Spätestens zum 30. September 2024 sollen Krankenversicherte sich auch mit Hilfe ihrer GesundheitsID in das Online-Register eintragen können.

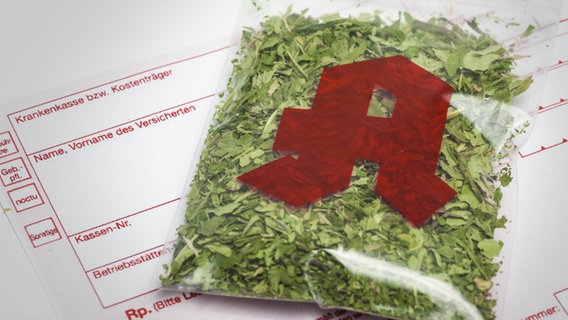

Wo kann ich einen Organspendeausweis bestellen?

Ein Organspendeausweis muss nicht beantragt werden. Er kann auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) heruntergeladen und ausgedruckt werden. Die BZgA bietet den Ausweis in 28 weiteren Sprachen an. Es gibt auch die Möglichkeit, den Organspendeausweis versandkostenfrei als Plastikkarte zu bestellen. In vielen Apotheken und Arztpraxen ist der Ausweis ebenfalls kostenlos erhältlich.

Muss ich den Organspendeausweis immer dabei haben?

Im Moment ist der mitgeführte Organspendeausweis der einzige Weg, im Notfall schnell Klarheit zu schaffen, ob eine Organentnahme gewünscht ist oder nicht. Für den Fall, dass der Organspendeausweis nicht gefunden wird, sollte man seine Entscheidung Angehörigen oder vertrauten Personen mitteilen. In Zukunft soll es ein bundesweites Online-Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende geben, in dem man sich registrieren können soll - die Krankenhäuser haben dann ebenfalls Zugriff auf das Register.

Kann ich meine Entscheidung rückgängig machen?

Eine unterschriebene Einwilligung zur Organspende kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Wer es sich anders überlegt, kann einfach die Erklärung oder den Organspendeausweis vernichten. Auch im zukünftigen Online-Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende können Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Welche Rolle spielt das Alter bei Organspenden?

Bis zum 14. Lebensjahr entscheiden die Erziehungsberechtigten, ob im Todesfall Organe gespendet werden sollen oder nicht. Jugendliche ab 14 Jahren können einer Organspende selbst widersprechen. Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr darf man selbst zustimmen und einen Organspendeausweis ausfüllen. Bei älteren Menschen ist nicht das Alter des Spenders entscheidend, sondern der Zustand der Organe. Das Eurotransplant Senior Program (ESP) regelt, dass Organe älterer Menschen älteren Empfängern transplantiert werden.

Welche Vorerkrankungen schließen eine Organspende aus?

Eine Organspende ist nicht möglich, wenn bei der verstorbenen Person eine akute Krebserkrankung, ein positiver HIV-Befund, eine aktive Tuberkulose, Tollwut, eine Prionen-Erkrankung (fortschreitende, tödliche und unbehandelbare degenerative Krankheiten des Gehirns) oder bestehende Infektionen durch hochresistente Keime vorliegen. Bei anderen Erkrankungen entscheiden Ärztinnen und Ärzte anhand der Untersuchungsergebnisse, ob Organe für eine Entnahme und Transplantation in Frage kommen.

Unter welchen Voraussetzungen dürfen Ärzte Organe entnehmen?

In Deutschland kommen nur Menschen als Organspendende infrage, deren Todesursache schwere Hirnschädigungen zum Beispiel nach einem Schlaganfall, geplatzte Hirnarterien oder ein Unfall sind. Die meisten Menschen sterben jedoch an einem Herz-Kreislauf-Versagen. Wenn zuerst das Herz aufhört zu schlagen und dann die Atmung stoppt, tritt als letztes der Hirntod ein. Das Herz-Kreislauf-Versagen ist dann die Todesursache und nicht die erloschene Hirnfunktion. Auch Koma-Patienten, deren Behandlung aufgrund einer Patientenverfügung eingestellt werden muss, sterben nicht ursächlich an einem Hirntod und können somit nicht Organspender werden. Sind die Organe eines an Hirntod verstorbenen Menschen für eine Organspende geeignet, entscheiden zwei Faktoren darüber, ob Organe entnommen werden dürfen: Eine Einwilligung zur Organspende muss vorliegen und zwei Fachärzte müssen den Hirntod nach strengen Richtlinien der Bundesärztekammer feststellen.

Was bedeutet der Hirntod und wie wird er festgestellt?

Ein Mensch gilt als hirntot, wenn die Funktionen in Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm unwiederbringlich erloschen sind. Zwei Ärztinnen oder Ärzte müssen dann nach strengen Kriterien den Hirntod feststellen. Zur Untersuchung gehören unter anderem ein Reflex-Test unter dem Fuß, ein Reaktionstest der Pupillen auf Licht, die Messung der Hirnströme und die Kontrolle des Würgereflexes. Die Untersuchung wird im Abstand von mindestens 24 Stunden bis mehreren Tagen zwei Mal vollzogen. Erst wenn beide Ärztinnen oder Ärzte unabhängig voneinander zur selben Diagnose gekommen sind, wird der Mensch für hirntot erklärt. Ist der Hirntod eindeutig nachgewiesen, wird die Person noch beatmet, damit die Organe weiter durchblutet werden, bis sie entnommen und jemandem transplantiert werden können.

Wird alles medizinisch Mögliche unternommen, um mein Leben zu retten, wenn ich Organspender bin?

Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben einen Eid abgelegt, der sie dazu verpflichtet, alles für die Gesundheit und das Leben ihrer Patientinnen und Patienten zu unternehmen. Daher ist das Ziel aller medizinischen Maßnahmen, das Leben einer Patientin oder eines Patienten zu retten - egal, ob diese einer Organspende zugestimmt haben oder nicht.

Wer entscheidet, wenn der Wille eines potentiellen Organspenders nicht bekannt ist?

Liegt kein Organspendeausweis oder eine andere Einwilligung vor, müssen enge Angehörige wie Ehepartner, volljährige Kinder oder Eltern die Entscheidung treffen. Sie sollen dabei nach dem Willen der verstorbenen Person entscheiden. Kennen die Angehörigen diesen nicht, fällt eine Entscheidung schwer. Daher sollte man sich zu Lebzeiten überlegen und seinen Angehörigen mitteilen oder aufschreiben, ob man nach dem Tod Organe spenden möchte.

Dürfen Familienangehörige die verstorbene Person nach der Organspende sehen und Abschied nehmen?

Die Familie kann die verstorbene Person nach der Entnahmeoperation noch sehen und Abschied nehmen. Nach der Entnahmeoperation wird die Wunde sorgfältig verschlossen. Der Leichnam kann aufgebahrt werden und die Bestattung wie gewünscht stattfinden.

Wie ist die Organspende in Deutschland gesetzlich geregelt?

Das Gesetz zur Organspende heißt Erweiterte Entscheidungslösung. Organe und Gewebe eines hirntoten Menschen dürfen demnach nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person einer Organspende zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Behörden oder Ärzte sollen mindestens alle zehn Jahre nachfragen, ob die Spendenbereitschaft noch besteht. Die Organspende ist eine bewusste und freiwillige Entscheidung - es besteht kein Zwang, sich zu entscheiden. Im zukünftigen Online-Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende können Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung jederzeit ändern und dokumentieren. Krankenhäuser sollen darauf zugreifen können. Die Ausgabestellen von Pässen müssen Bürgerinnen und Bürger mit Informationsmaterialien versorgen und zum Eintrag in das Organspende-Register auffordern. Hausärztinnen und -ärzte sollen ihre Patientinnen und Patienten mindestens alle zwei Jahre zur Organspende beraten und sie zum Eintrag in das Register ermuntern.

Wann sind Organtransplantationen nötig?

In den meisten Fällen sind es lebensbedrohliche Krankheiten, die eine Organtransplantation erforderlich machen, etwa bei schwerem Herz-, Lungen- oder Leberversagen. Die Organspende ist für Betroffene dann die einzige Möglichkeit, um überleben zu können. In einigen Fällen ist es nicht ganz so dramatisch. Der Verlust einer Organfunktion - beispielsweise der Bauchspeicheldrüse oder der Nieren - ist aber in jedem Fall mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität verbunden. Eine Organspende kann in diesen Fällen die Lebensqualität verbessern und das Auftreten von Spätschäden verhindern. Oft vergehen allerdings Monate oder Jahre, bevor sich eine passende Spenderin oder ein passender Spender findet.

Wo werden Organtransplantationen durchgeführt?

In Deutschland koordiniert die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) die Organvergabe und arbeitet eng mit der Stiftung Eurotransplant zusammen. In einem Transplantationszentrum überprüft ein interdisziplinäres Ärzteteam nach genau festgelegten Regeln, ob eine Organübertragung notwendig ist und ob sie Erfolg haben kann. Nur dann werden Betroffene auf die Warteliste für Organspenden aufgenommen. Bundesweit gibt es rund 1.300 Krankenhäuser mit Intensivstation, in denen die Entnahme von Organen möglich ist. In den deutschen Transplantationszentren werden Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm übertragen.

Was bedeutet das Organspende-Tattoo?

Das Tattoo an gut sichtbarer Stelle soll für die Organspende werben und anzeigen: Ich bin bereit, meine Organe zu spenden. Die Idee stammt vom gemeinnützigen Verein "Junge Helden". Das Tattoo zeigt zwei versetzte Halbkreise, darüber ein ganzer Kreis. Ein Halbkreis wird mit einem anderen Halbkreis zu einem Ganzen - ein Symbol für das Geschenk des Lebens. Das Ziel des Tattoos: Mehr mit anderen Menschen, Freunden oder Familienmitgliedern ins Gespräch kommen und über das Thema sprechen - schließlich entscheiden im Ernstfall, falls kein Organspendeausweis vorliegt, die Angehörigen, ob Organe gespendet werden. Wichtig: Das Tattoo ist eine Willenserklärung, es ersetzt aber nicht den eigentlichen Organspendeausweis. Bundesweit wird das Tattoo von vielen Studios kostenlos angeboten, wenn dazu noch ein anderes gestochen wird.

Dieses Thema im Programm:

Visite | 13.06.2023 | 20:15 Uhr