Schlachtschiff "Bismarck": 833 Tage vom Stapellauf bis Untergang

Am 14. Februar 1939 feiert Nazi-Deutschland in Hamburg den Stapellauf der "Bismarck". Sie gilt als eins der größten und stärksten Kriegsschiffe der Welt. Gut zwei Jahre später versinkt das Schiff im Atlantik. Erst 1989 finden Forscher das Wrack.

Schlachtschiffe sind "seltsame, riesengroße, anmutige, geheimnisvolle Wesen", schreibt der britische Marinesoldat und Journalist Ludovic Kennedy. Damit meint er besonders die "Bismarck", eins der größten und stärksten Schlachtschiffe der Welt, das am 14. Februar 1939 in Hamburg vom Stapel läuft. Schlachtschiffe sind derart imposant, dass sie im Zweiten Weltkrieg nicht nur als schwimmende Kampfmaschinen, sondern auch als Prestigeobjekte fungieren. Dabei sind die grauen Riesen - angesichts der rasanten Entwicklung der Luftwaffe - schon damals eigentlich Auslaufmodelle.

Abkommen regelt den Bau von Kriegsschiffen

Der 18. Juni 1935 sei der schönste Tag seines Lebens, verkündet Adolf Hitler. An diesem Tag wird das deutsch-britische Flottenabkommen geschlossen, das den Deutschen den Bau echter Großkampfschiffe erlaubt. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland an den Friedensvertrag von Versailles gebunden und durfte lediglich Schiffe bauen, die die Obergrenze von 10.000 Tonnen Wasserverdrängung nicht überschritten. Doch auch das neue Abkommen setzt Grenzen: Die deutsche Flotte darf künftig nur etwa ein Drittel der britischen Flotte umfassen. Zudem ist die Verdrängungskapazität jedes Schiffs auf 35.000 Tonnen begrenzt, damit England seine Stellung als wichtigste Seemacht bewahren kann. Diese Einschränkungen nehmen die Nationalsozialisten jedoch gerne in Kauf, hoffen sie doch auf ein Bündnis mit Großbritannien. Bis auf Weiteres.

Ein alter Plan wird umgesetzt

Erste Entwürfe für das Schlachtschiff "F", das später in "Bismarck" umbenannt wird, reichen bis in das Jahr 1932 zurück. Schon damals war es das geheime Ziel der Reichsmarine, Großkampfschiffe zu bauen, die mit den Flotten der Großmächte wie England und Japan mithalten können. So ist der Auftrag für die 250,5 Meter lange und 36 Meter breite "Bismarck" auf den 16. November 1935 datiert. Gebaut wird das Schiff auf der Hamburger Werft Blohm + Voss. Zwar fertigt diese Werft vor allem Handelsschiffe, aber dort wurden bereits vor dem Ersten Weltkrieg Großkampfschiffe gebaut. Die Kiellegung der "F" findet am 1. Juli 1936 statt. Mehr als 5.000 Schiffbauer sind in den folgenden Jahren an der Konstruktion beteiligt, um das ehrgeizige Projekt so schnell wie möglich zu realisieren. Die Baukosten belaufen sich auf 200 Millionen Reichsmark.

Die Maschinen schaffen eine Leistung von 150.170 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30,6 Knoten, was einer Geschwindigkeit von 57 Kilometern pro Stunde entspricht.

Deutschland pokert bei den Geschützgrößen

Von Anfang an wird eine Wasserverdrängung von mehr als 40.000 Tonnen anvisiert - hinter dem Rücken Englands. Dort ahnt niemand, dass dieses Schiff einmal eins der größten Schlachtschiffe der Welt sein wird. Auch die 38-Zentimeter-Geschütze - acht an der Zahl - übertreffen die Baubeschränkungen, die Deutschland aufgrund des Versailler Vertrags von 1919 einhalten muss. "Der deutsch-britische Flottenvertrag von Juni 1935 erlaubte Deutschland jedoch, bis zu 35 Prozent der Tonnage der Royal Navy zu erreichen, zugleich verpflichtete sich das Deutsche Reich, die Regeln des Washingtoner Flottenvertrages von 1922 einzuhalten, die eine Verdrängungsgrenze von 35.000 ts für Neubauten und ein Kaliber von 40,6 cm erlaubten", so das Internationale Maritime Museum Hamburg. Somit wird die maximal erlaubte Geschützgröße zwar nicht erreicht, aber die Wasserverdrängung liegt deutlich über dem vorgegebenen Rahmen.

Der Zweite Londoner Flottenvertrag von 1936 hingegen sieht damals nur noch eine maximale Kalibergröße von 35,6 Zentimetern vor. Somit überschreiten die Planungen für die "Bismarck" diese Grenze, zu deren künftiger Einhaltung sich Deutschland mit der Unterzeichnung des deutsch-britischen Abkommens ebenso verpflichtet hat. Aber Deutschland pokert: Der Flottenvertrag besitzt eine sogenannte Eskalationsklausel, die den Bau von Schiffen mit einer Verdrängung von 45.000 Tonnen und Geschütze mit einem Kaliber von 40,6 Zentimetern gestattet, falls Japan und/oder Italien sich weigern, den Vertrag bis zum 1. April 1937 zu unterzeichnen. Beide Mächte unterzeichnen damals nicht.

Kurz nach dem Baustart für die "F" beginnt in Wilhelmshaven der Bau eines weiteren Schiffs desselben Typs, des Schlachtschiffs "G", der späteren "Tirpitz".

Staatsakt zum Stapellauf

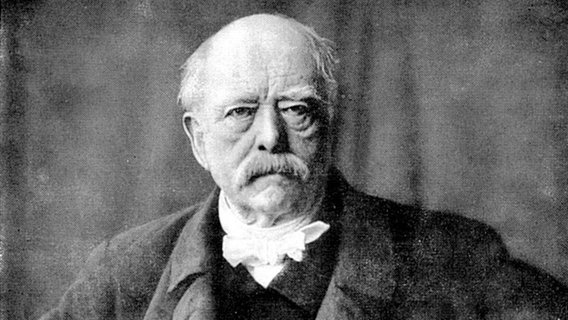

Am 14. Februar 1939 ist es so weit: Die Straßen sind mit Flaggen geschmückt, Tausende Zuschauer drängen sich am Hamburger Hafen, die ganze Stadt feiert mit. Auch Hitler lässt sich das Spektakel nicht nehmen, reist nach Hamburg und erklärt den Stapellauf zum Staatsakt. Er hält eine Festrede, in der er die Bedeutung des früheren Reichskanzlers Otto von Bismarck würdigt und die künftige Schiffsbesatzung dazu ermutigt, "in Stunden schwerster Pflichterfüllung" - sollte es zu diesen kommen - ganz im Geiste des Ex-Kanzlers zu handeln.

Auch Großadmiral Erich Raeder hält eine Rede, in der er vor allem dem Führer dankt. Dorothea von Loewenfeld, eine Enkelin Otto von Bismarcks, führt die Taufzeremonie durch: "Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers taufe ich Dich auf den Namen 'Bismarck'", ruft sie. Die Sektflasche zerbirst am Bug, an der Seite des Schiffes wird der Name "Bismarck" enthüllt, der Schiffsrumpf wird in die Elbe eingelassen und schwimmt das erste Mal im Wasser.

Der Krieg gibt den Zeitplan vor

Am 24. August 1940 findet ein weiterer Festakt statt: Mit der Jungfernfahrt nimmt die "Bismarck" ihren Dienst auf. Die gesamte Besatzung von mehr als 2.000 Mann tritt an, darunter der Kommandant und Kapitän zur See Ernst Lindemann und Flottenchef Admiral Günther Lütjens. Das Schiff ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig, doch die Zeit drängt: Das Deutsche Reich befindet sich seit fast einem Jahr im Krieg, auch mit England. Erst Monate später, am 18. Mai 1941, läuft die "Bismarck" in den Atlantik aus. Sie startet von der Hafenstadt Gotenhafen (heute: Gdynia) in der Danziger Bucht. An ihrer Seite fährt das Kriegsschiff "Prinz Eugen". Beide Schiffe sollen im Nordatlantik die Geleitzüge zur Versorgung Englands bekämpfen, also Handelskrieg führen. Doch sie werden schon bald entdeckt und von Schiffen der Royal Navy verfolgt.

Ein Sieg gegen die Briten

Am 24. Mai 1941 kommt es auf der "Dänemarkstraße" zwischen Grönland und Island zur Seeschlacht. Die "Bismarck" vernichtet dabei jenes Schiff, das vielen bis dahin als stärkstes Kampfschiff der Welt gilt: den britischen Schlachtkreuzer "Hood", Stolz der Royal Navy. Ein Treffer schlägt in der Munitionskammer ein. Der Kreuzer sinkt innerhalb von Minuten. Von den 1.418 Besatzungsmitgliedern können nur drei gerettet werden. Das britische Schlachtschiff "Prince of Wales" trägt schwere Beschädigungen davon.

Auch die "Bismarck" wird getroffen und beschädigt, unter anderem ist die Treibstoffzufuhr defekt. Die Besatzung versucht, so schnell wie möglich den französischen Hafen St. Nazaire zu erreichen. Doch in den folgenden Tagen setzt die Royal Navy alle verfügbaren Kriegsschiffe im Atlantik auf die "Bismarck" an. Premierminister Winston Churchill höchstpersönlich soll den Befehl gegeben haben: "Sink the 'Bismarck'!"

Rund 2.000 Soldaten sterben beim Untergang der "Bismarck"

Eine ganze Armada macht daraufhin Jagd auf das deutsche Kriegsschiff. Die größte Verfolgungsjagd der Seekriegsgeschichte endet am 27. Mai 1941. Die "Bismarck" wird von britischen Schiffen völlig zusammengeschossen. Angeblich feuern die Briten mehr als 2.800 Granaten auf das deutsche Schiff ab. Burkard Freiherr von Müllenheim-Rechberg, der das Unglück überlebt und seine Erinnerungen aufgeschrieben hat, schildert das Chaos an Bord: das Feuer überall, die Leichenberge. Seine Kameraden und er sehen "ein Bild des Schreckens, einen grausigen Tummelplatz aller entfesselten Kräfte einer hochgezüchteten Kriegsmaschinerie". Etwa 1.000 Kilometer westlich von Brest geht die "Bismarck" unter. Rund 2.000 Mann, einschließlich des Flottenchefs und des Kommandanten, sterben. 115 Soldaten werden aus dem Atlantik gerettet.

Das Begleitschiff "Prinz Eugen" hat bereits zuvor den Verbund mit der "Bismarck" verlassen und kann entkommen.

Wrack wird 1989 in fast 5.000 Metern Tiefe entdeckt

Am 8. Juni 1989 wird das Wrack der "Bismarck" entdeckt. Der US-amerikanische Forschungstaucher Robert Ballard sichtet es in rund 4.750 Metern Tiefe. Während der Rumpf in einem guten Zustand, ist das Heck abgebrochen. Ballard geht deshalb davon aus, dass das Schiff beim Sinkvorgang zuerst mit dem Heck aufgeschlagen ist.

Die Bundesregierung erklärt das Wrack zum Soldatenfriedhof. Um die Trümmer vor möglichen Plünderern zu schützen, soll die Fundstelle geheim gehalten werden. Eigentlich.

Expeditionen liefern weitere Aufnahmen

2001 bricht ein Expertenteam zum "Bismarck"-Wrack auf. Eine private Firma hat "vermutlich für viel Geld von Robert Ballard die Positionsdaten über die Lage der 'Bismarck' gekauft", schreibt der "Spiegel" 2002. Erkenntnis: Das Wrack ist auf der Backbordseite stark im Boden eingegraben. Mehrere Einschüsse sind erkennbar. "Die schwere und leichte Flak weist schwerste bis totale Zerstörung auf", zitiert der "Spiegel" einen der "Bismarck"-Spezialisten. Während der Mission wird zudem eine Tafel auf dem Rumpf der "Bismarck" abgelegt: "Die Lebenden gedenken der Toten. Kameradschaft Schlachtschiff Bismarck. 1941 - 2001".

2002 liefert eine Expedition für einen Dokumentarfilm des Regisseurs James Cameron weitere Aufnahmen. Dabei können trotz eines Torpedotreffers und einigen Einschüssen "keine relevanten Beschädigungen des Schiffes" nachgewiesen werden, heißt es.

Bis heute ist nicht einwandfrei geklärt, ob eine angeordnete Selbstversenkung oder der feindliche Beschuss entscheidend für das Sinken des Schiffes war. Für beide Gründe gibt es entsprechende Hinweise und Thesen. Die Nationalsozialisten haben schon kurz nach dem Untergang der "Bismarck" aus dem letzten Gefecht eine heroische Tat gemacht und ihn als Selbstversenkung in der Propaganda befeuert. Dadurch sollte der Mythos des als unbesiegbar geltenden Schiffs aufrechterhalten werden.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrags hieß es, die "Bismarck" habe 40,6-cm-Geschütze gehabt. Das ist nicht korrekt. Richtig ist, dass es 38-cm-Geschütze waren.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Zweiter Weltkrieg