Rainer Rother: Warum der Stummfilm unersetzbar bleibt

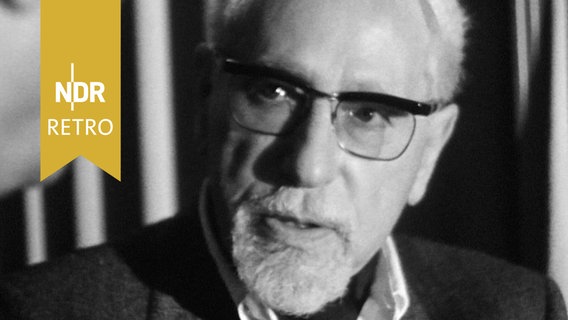

Rainer Rother hat seine Karriere dem Kino und dem Filmerbe gewidmet. Er war Filmprofessor in Hildesheim und von 2006 bis 2025 Leiter der Deutschen Kinemathek und der Retrospektive der Berlinale. Ein Gespräch über seine Faszination am Stummfilm, die Hürden, diesen zu vermitteln und zu bewahren.

Nach fast zwei Dekaden Leitung der Deutschen Kinemathekund der Berlinale-Retrospektive ist Rainer Rother Ende April in den Ruhestand gegangen. Im Gespräch mit NDR Kultur - geführt während der Berlinale - erzählt der gebürtige Niedersachse von Kinoikonen wie Asta Nielsen und Valeska Gert, welcher Stummfilm dieses Jahr 100 Jahre alt wird, was ihm der Stummfilm bedeutet und wie man es als Kinofan anstellt, einen Stummfilm im Programmkino zu sehen. Außerdem berichtet Rother davon, wie die Deutsche Kinemathek weltweit mit Filmstinstituten, Archiven und mit Größen wie Martin Scorsese arbeitet, um das Filmerbe zu bewahren - und vom Wettlauf der Zeit gegen den Verfall der Filmkopien.

2024 ist gestartet mit einem Remake des Stummfilm-Klassikers "Nosferatu" von Friedrich Wilhelm Murnau. 2023 hat Daniel Kehlmann über den Stummfilmregisseur Georg Wilhelm Pabst den Roman "Lichtspiel" geschrieben. Wie sehr helfen solche neuen Filme oder Bücher dem Publikum, den deutschen Stummfilm näher zu bringen?

Rainer Rother: Ich weiß nicht, ob es dem Stummfilm wirklich hilft. Meine Tochter ist in den neuen "Nosferatu" gegangen und fand ihn nicht so berauschend. Es gibt bestimmte Filme, die diese Reputation haben und deswegen ins Bewusstsein gehoben werden. Aber die Vielfalt des Stummfilms lässt sich so nicht erschließen. Was dem Stummfilm hilft, ist das Erlebnis des Stummfilms mit Musikbegleitung. Das ist etwas, was einen dafür einnimmt. So war es bei mir. So ist es bei ganz vielen anderen. Das Erlebnis des Stummfilms ist etwas Besonderes, dieses Gemeinschaftserlebnis. Meine Empfehlung ist: Stummfilm anschauen. Dann ist man auf jeden Fall dafür gewonnen.

Sie haben von 2006 bis 2025 die Berlinale-Retrospektive kuratiert, Stummfilme kamen immer wieder in dieser Sektion der Berlinale vor. Warum?

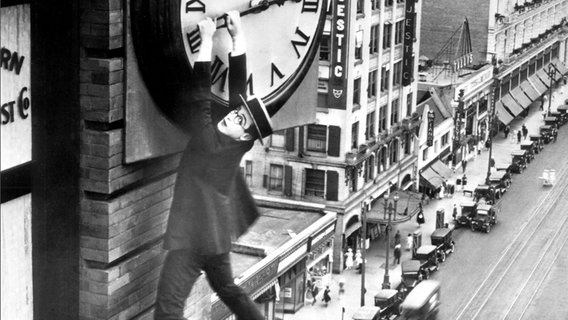

Rother: Stummfilm ist für mich die Grundlage allen Filmschaffens. Die Art und Weise, wie Stummfilme erzählt haben, ist absolut vom Bild abhängig. Die Musik hilft sehr viel und kann auch interpretieren. Das ist gerade bei so ausgefeilten Kompositionen wie bei der von Gottfried Hupperts für "Metropolis" von Fritz Lang spürbar. Aber die Kunst, mit Bildern zu erzählen, das ist die Kunst des Stummfilms. Und der ist eloquent, wie man es sich nur wünschen kann.

Da ist eine Höhe erreicht worden, die vom Tonfilm erstmal ein bisschen vernachlässigt wurde, bis die Technik so flüssig war, dass man das aufgreifen konnte. Wenn man heute wirklich gute Filme sieht, die mit der Ästhetik des Bildes arbeiten, dann sieht man auch etwas, was der Stummfilm so auch gekonnt hätte, eben ohne den Ton, ohne den Dialog. Es ist für mich ein besonderer Höhepunkt der filmischen Kunst.

Der US-Regisseur Richard Linklater ist ohne Kino aufgewachsen und besitzt inzwischen ein eigenes Lichtspielhaus in Austin. Er hat bei der Berlinale erzählt, "immer wieder fragen mich Leute nach alten Filmen, und ich sage immer - es gibt keine alten Filme!"

Rother: Das ist völlig richtig. Das ist auch unser Motto bei der Retrospektive der Berlinale. Wir suchen die Filme nicht aus, weil sie alt sind, sondern wir suchen sie aus, weil sie gut sind. Wir zeigen keine alten Filme, wir zeigen gute Filme.

Wenn jetzt das Interesse der Lesenden geweckt ist - wo kann man heute im deutschen Kino Stummfilme sehen, ob mit oder ohne Live-Begleitung?

Rother: Es ist in der Tat schwieriger geworden, weil es weniger Kinos gibt. Früher haben kommunale Kinos regelmäßig Stummfilme gezeigt. So bin ich mit dem Stummfilm in Verbindung gekommen. Das ist nicht mehr unbedingt überall der Fall. Das ist insofern schwieriger geworden, weil das Angebot für den Stummfilm geschrumpft ist.

Andererseits ist es einfacher geworden, weil die neuen, digitalisierten Formen, die Restaurierungen jetzt in allen Kinos gespielt werden können. Mein Rat für Stummfilmvorführungen ist: Gehen Sie zu Ihrem örtlichen Kinobetreiber und sagen Sie: "So eine Sonntagsmatinee mit einem großartigen Stummfilm, das wird doch auf jeden Fall funktionieren!" Und ich bin sicher, es wird funktionieren.

Viele Menschen assoziieren Stummfilme automatisch mit Schwarz-Weiß-Film und entdecken vielleicht erst jetzt, dass Filme früher auch schon Farbe enthielten. Woher kam diese?

Rother: Ja, die sind nicht Schwarz-Weiß. Ab einem bestimmten Punkt sind sie eher Schwarz-Weiß geworden. Aber in der frühen Zeit in den 1910er- und 1920er-Jahren sind fast alle Filme, die natürlich Stummfilme sind, farbig, und zwar durch zwei Verfahren. Man nennt das im Deutschen Virage und Färbung, englisch Tinting und Toning.

Ganz früh in der Stummfilmzeit, so 1902 bis 1906, haben sich die großen französischen Produzenten die Mühe gemacht und Hand-Einfärbungen vorgenommen. Dann saß man da und hat zum Beispiel die Hose rot gemalt und die Bluse gelb. Und das für jedes einzelne Bild. Das ist ziemlich spektakulär. Das verändert sich ein bisschen so ab 1924/25. Das hängt damit zusammen, dass dann auch die Erzählung mit den Bildern eloquenter war. Dort entwickelt sich etwas und nun kann viel eindeutiger etwas über die Bilder transportiert werden. Und dann braucht man nicht unbedingt noch die Farbe als das zusätzliche Element. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass auch in den späteren Zeiten noch diese Techniken der Farbgebung zum Einsatz kommen.

Vor genau 100 Jahren kam der Film von G.W. Pabst "Die freudlose Gasse" ins Kino. Es war die einzige Zusammenarbeit zwischen Greta Garbo und Asta Nielsen, außerdem spielte Valeska Gert mit. Worum geht es im Film von 1925?

Rother: Das ist natürlich ein Film über die Inflation und die Verelendung, aber auch die Machtverhältnisse, die durch diese Verelendung entstehen. Der Metzger hat plötzlich eine Position, wo er Macht hat und damit auch Frauen "haben kann", in Anführungsstrichen, ganz furchtbar, aber großartig gespielt von Werner Krauß, mit den großen Stars Asta Nielsen und Greta Garbo, die gemeinsam in einem Film zu sehen sind. Allein das ist schon ein Erlebnis. Das ist einer der wirklich großen Filme von Georg Wilhelm Pabst. Auch schön restauriert, er ist wieder in der vollendeten Fassung zu sehen.

Wie haben diese Hauptdarstellerinnen das Kino und die Arbeit vor der Kamera geprägt?

Rother: Asta Nielsen war vielleicht die prägendste Gestalt der 1910er-Jahre. Und sie, der erste internationale Filmstar, ist es, die das Kino verwandelt. Bis 1912, als sie aus Dänemark kommt und in Deutschland zu arbeiten beginnt, verkaufen die Produzenten ihre Filme. Sie verkaufen sie an die Kinobesitzer und die Kinobesitzer machen mit den Filmen, was sie wollen. Sie schneiden sie um, sie stellen sie zusammen, sie verkaufen sie weiter. Dann kommt Asta Nielsen.

Sie hat schon einen gewissen Ruf durch ihren ersten Film, den sie in Dänemark gemacht hat, "Afgrunden", auf Deutsch "Abgründe", weil es da eine hoch erotische Tanzeinlage gibt. Und derjenige, der sie verpflichtet, entschließt sich, die Asta-Nielsen-Filme nicht mehr zu verkaufen, sondern nur noch zu verleihen.

Das heißt, die Kinos besitzen die Filme nicht mehr, sondern sie dürfen sie nur für einen bestimmten Zeitraum auswerten. Dafür sind sie aber möglicherweise das einzige Kino in der Region, das die Asta-Nielsen-Filme zeigen darf. Und das ist ein solcher Erfolg, man nannte das Monopolfilme, das ist die Basis, wie bis heute die Filmindustrie funktioniert. Es gibt die Produktion, es gibt die Distribution, und dann gibt es das Kino. Also Asta Nielsen hat Filmgeschichte geschrieben, nicht nur in der Art und Weise, wie sie in den Filmen agiert hat, sondern auch, wie sie die Industrie revolutioniert hat.

Hanna Schygulla hat bei der Berlinale erzählt, wo sie im norddeutschen Wettbewerbsfilm "Yunan" zu sehen war, dass sie in späteren Jahren Kontakt mit Valeska Gert aufgenommen hat, die zuletzt auf Sylt gewohnt hat. Wie war ihre Rolle für den deutschen Film?

Rother: Valeska Gert ist wirklich eine besondere Darstellerin. Sie spielt in der "Dreigroschenoper" und in vielen anderen Filmen, auch in Stummfilmen, mit. Ulrike Ottinger, die feministische Filmemacherin und Fotografin, ist hoch fasziniert von Valeska Gert. Sie hat sie fotografiert. Valeska Gert war eine absolut selbstbewusste Frau, die auch nur selbstbewusste Frauen spielt. Sie ist auch Tänzerin gewesen. Sie ist prägend für die Filme, auch wenn sie nur kleine Rollen hat. Das sieht man sehr gut bei der "Dreigroschenoper", wo sie eine Prostituierte spielt. Sobald sie im Bild ist, guckt man auf sie.

Sie sind gebürtig aus Vechta, wann kamen Sie in Kontakt mit dem Stummfilm?

Rother: In Hannover gab es ein kommunales Kino. Das war damals am Raschplatz. Am Platz gab es auch andere Kinos, aber eines der drei Kinos wurde vom Kommunalen Kino bespielt. Dort habe ich in zehn Tagen hintereinander drei Filme gesehen. Das waren "Strangers on a Train" von Alfred Hitchcock, Antonionis "Blow Up" und von Chaplin "City Lights". Und da habe ich gedacht, damit muss ich mich jetzt mal näher beschäftigen. Das ist so faszinierend, so unterschiedlich und jeder einzelne so großartig. Das hat dazu geführt, dass ich mich mit Film sehr, sehr intensiv beschäftigt habe.

Ich habe dann an der Universität Hannover Film unterrichtet. Das war damals so, dass es in Hannover ein Filmstudium noch nicht gab, aber die Germanistik in Hannover war sehr, sehr früh, sehr offen für den Film, mehrere Dozenten waren das auch. Und insofern war es toll, dass ich das da machen konnte und habe dann auch noch einen Lehrauftrag über mehrere Semester in Hildesheim gehabt. Insofern ist es dann, nachdem es anfangs eine Leidenschaft war, schließlich zum Beruf geworden.

Restaurieren ist eine weltweite Detektivarbeit, in 100 Jahren wurden Filme so oft verändert, man muss aus vielen Kopien wieder eine einzelne Fassung herstellen und in Archiven recherchieren. Erzählen Sie mal ein Beispiel, was es bedeutet, so einen Film zu restaurieren.

Rother: Also das beste Beispiel aus unserer Praxis ist "Das alte Gesetz", ein Film von Ewald André Dupont von 1923. Das ist eine der ganz wenigen Filme der Weimarer Republik, der jüdisches Leben behandelt. Dupont war selbst jüdischer Regisseur, und der Film war nur in einer wirklich schlechten Version vorhanden. Dann haben wir recherchiert und aus fünf verschiedenen Ländern auf zeitgenössische Kopien zurückgreifen können. Das war dann eine Puzzlearbeit. Dann hat man eine Szene, bei der ist ein Frame aus Schweden. Dann kommt ein kleiner Teil von Russland, dann die italienische Kopie, dann die amerikanische. Und dann die französische.

Es sind fünf verschiedene Quellen, wenn man die einzeln zeigt, sind alle unvollständig. Wenn man sie wie ein Puzzle betrachtet und zusammensetzt, dann haben wir plötzlich den Film, wie er 1923 bei der Uraufführung war. Das ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis für eine Restauratorin, einen Restaurator: Einen Film, der als verloren galt, oder nur in ganz schlechter Qualität vorhanden ist, jetzt in einer Gestalt zeigen zu können, die der Uraufführung sehr nahekommt.

Und wo liegen dann diese Originale - alles brennbares Material?

Rother: Ja, das ist ein Nitrofilm, also brennbares Material. Aber die liegen in den verschiedenen Filmarchiven. Das ist ein großer Vorteil, dass diese Filmarchive unter anderem sehr gut kooperieren. Regelmäßig gibt es in dem Newsletter der FIAF (der Filmarchiv Vereinigung) Aufrufe - vom Archiv aus Portugal oder einem anderen aus Südamerika. „Wir wollen diesen Film restaurieren. Wer hat noch Material zu diesem Film?“ Und wenn man Material hat, übergibt man das. Das ist auch kostenfrei. Es ist eine der Vereinbarungen zwischen den Archiven. Man übergibt es an das andere Archiv, die arbeiten damit, und wenn etwas entsteht, bekommt man das, was daraus entstanden ist, für das eigene Archiv zurück. Es ist eine Win-Win-Situation und führt dazu, dass in den letzten Jahren wirklich viele Meisterwerke wieder restauriert werden konnten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international.

Inwiefern spielt die in den USA von Regisseur Martin Scorsese gegründete World Cinema Foundation da eine Rolle?

Rother: Die Film Foundation ist von Martin Scorsese, das ist seine Initiative gewesen. Er hat seine "Buddies" dazu gebracht, 1990 am Anfang da mitzuziehen. George Lucas, Brian de Palma, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola. Mit solchen fünf Namen kann man dann natürlich auch andere Geldgeber überzeugen, etwas dazuzugeben, dass diese Filme restauriert werden können. Das hat sich zunächst auf amerikanische Filme beschränkt.

Denn gab es die World Cinema Foundation, auch initiiert von Scorsese, wo aber international andere Regisseure auch als Patrone dabei sind, von Deutschland zum Beispiel Fatih Akin. Die haben weltweit sehr viele Filme restauriert. Aus Afrika, aus der Türkei, aus Europa, aus Asien, aus Südamerika. Es sind immer wieder auch Stummfilme dabei, weil diese Cineasten, Scorsese und seine Buddies, die lieben den Stummfilm genauso. Deswegen sind viele Projekte auch durch die Förderarbeit der Film Foundation oder der World Cinema Foundation restauriert worden.

Eine äußerst wichtige Arbeit, weil das ursprüngliche Material verfällt …

Rother: Ja, nichts ist ewig, auch das Filmmaterial nicht. Wir wissen, dass wir in einem Wettlauf gegen den Zerfall sind. Wir wissen auch, dass wir nicht alles retten können. Dafür gibt es einfach zu viele Filme. Es gibt hunderttausende von Filmen - das ist eine immense Anstrengung.

Es gab dieses "Förderprogramm Filmerbe", das in Deutschland als Initialzündung zehn Millionen Euro pro Jahr für die Digitalisierung von alten, analogen Filmen zur Verfügung gestellt hat. Alt ist dann alles, was vor 2010 entstanden ist, oder vor 2015, das muss man sich mal vorstellen. Diese sind in der Regel nicht mehr vorführbar. Dieses Förderprogramm war als Initialzündung gedacht, um wenigstens einen Teil schonmal in Kinoqualität wieder in die Kinos zu bringen. Das haben wir auch gemacht.

Bedauerlicherweise ist im letzten Jahr deutlich gekürzt worden. Wir sind gerade in einer sehr schwierigen Situation. Weil man gar nicht unterschätzen kann, wie elementar wichtig der Film als kulturelles Gedächtnis ist. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe. Es gibt kein anderes Medium, in dem sich die Zeitgeschichte so niedergeschlagen hat, wie im Film. Und es müsste eigentlich jede Anstrengung unternommen werden, dieses kulturelle Erbe zu retten. Das sehen wir im Moment nicht, da sehen wir keinen politischen Willen, keine große Unterstützung. Das ist höchst bedauerlich.

Das Gespräch führte Patricia Batlle.

Auf Arte sind aktuell bis August 2025 mehrere Stummfilme zu sehen, darunter von Charlie Chaplin die Klassiker "Moderne Zeiten" und "The Kid".

Schlagwörter zu diesem Artikel

Spielfilm