Wo der Klimawandel Deutschlands Böden austrocknet

Auch wenn die Hitze in diesen Tagen neue Rekorde aufstellen soll, sah es im Juni bisher gar nicht so schlecht aus: Herrschten im vergangenen Jahr schon im Spätfrühling sommerliche Temperaturen und starke Trockenheit in vielen Regionen Norddeutschlands, kam der Juni in diesem Jahr bisher durchwachsen daher. Der Natur tun die regelmäßigen Schauer gut. Und doch ist der Boden in einigen Landesteilen viel zu trocken.

Die Sorge, dass sich die Dürre von 2018 wiederholen könnte, ist da. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen finden sich Anzeichen dafür, dass es auch dieses Jahr wieder sehr trocken werden könnte. Schon im April sorgten sich Landwirte um ihre Ernte, weil das Getreide in der wichtigen Wachstumsphase zu wenig Wasser hatte.

Schlechte Startbedingungen für die Vegetation

Norddeutschlands Böden fehlt Wasser und das macht sich bemerkbar: Die Startbedingungen für die Vegetation seien 2019 in vielen Gebieten Deutschlands deutlich schlechter gewesen als im Vorjahr, sagte Dr. Udo Busch, Leiter der Abteilung Agrarmeteorologie des Deutschen Wetterdienstes. Das Problem: Die ausgedörrten Flächen hatten sich im Frühjahr von der Dürre im vergangenen Jahr noch nicht wieder erholt. Die Böden sind ausgezehrt, die Wasserreserven knapp - zum Leidwesen von Mensch, Tier und Natur.

Denn staubtrockene Böden sorgten 2018 für Einbußen bei Getreide- und Gemüseernten, ganze Felder verdorrten. Grünfutter, Heu und Stroh für das Milchvieh wurde knapp. Vielerorts in Norddeutschland gab es Waldbrände, Feuerwehren mussten verstärkt ausrücken. Nicht nur Feuer setzte den Wäldern zu, es breiteten sich auch vermehrt Schädlinge wie der Borkenkäfer aus. Straßen platzten auf, Flüsse trockneten aus.

2018 war ein Rekorddürrejahr, Sommer und Herbst waren seit Beginn der Messungen in den frühen 50er-Jahren noch nie so trocken. Selbst die oberen Bodenschichten waren betroffen, obwohl diese eigentlich rasch auf Niederschlag reagieren, sagt Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ).

Die Dürre 2018 blieb bis in den Winter

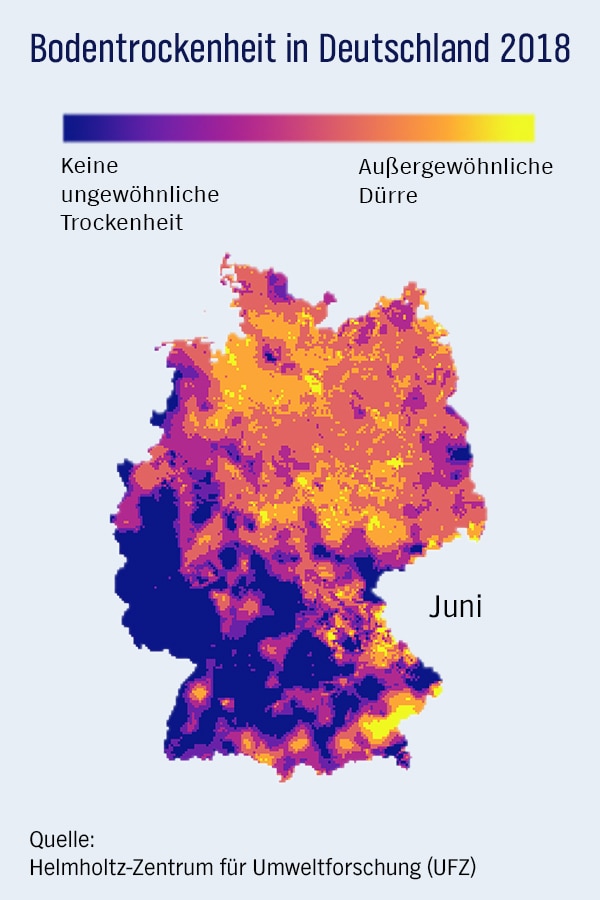

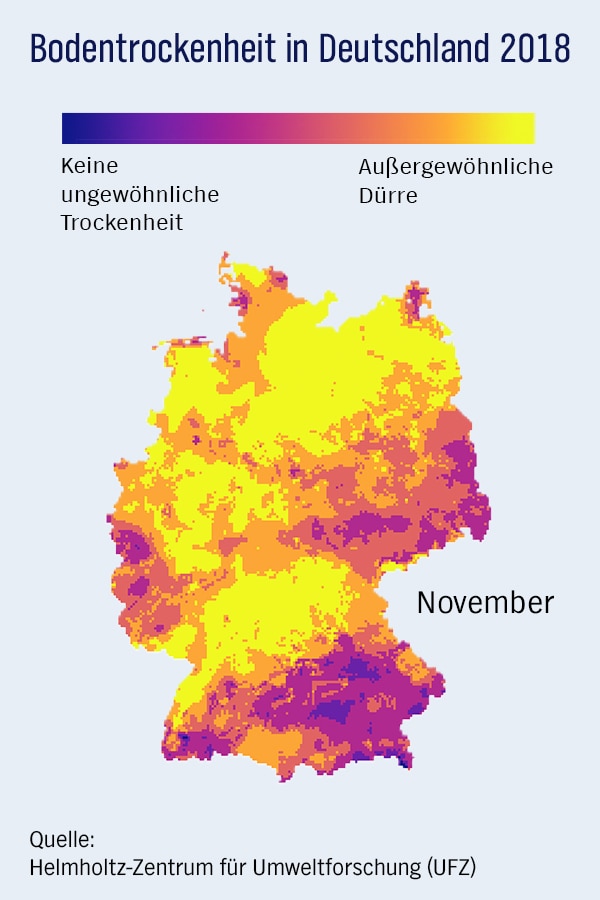

Bereits zu Beginn des Sommers zeichnete sich die Trockenheit ab: Weite Teile Norddeutschlands waren im Juni 2018 von extremer Dürre betroffen. Wenige Wochen später, im Juli, war der Boden landesweit noch viel trockener als erwartet. Während des Sommers und im frühen Herbst entspannte sich die Situation kaum, weite Teile des Landes waren weiterhin stark ausgetrocknet. Im November traf die Dürre mehrere Regionen in Deutschland besonders schwer.

Selbst in den Wintermonaten herrschte landesweit noch immer Dürre. Ein Zustand, der durchaus ungewöhnlich ist. Eigentlich sind die Winter in Deutschland feuchter als die Sommer. Die Jahreszeit ist typischerweise geprägt von "Starkniederschlägen, Gewittern und einer unglaublich hohen Verdunstung", erklärt Klimaexperte Marx. "Vor allem im Winter ist es also immer nasser als im Sommer." Doch im vergangenen Winter war es nicht nass genug, der Boden blieb trocken.

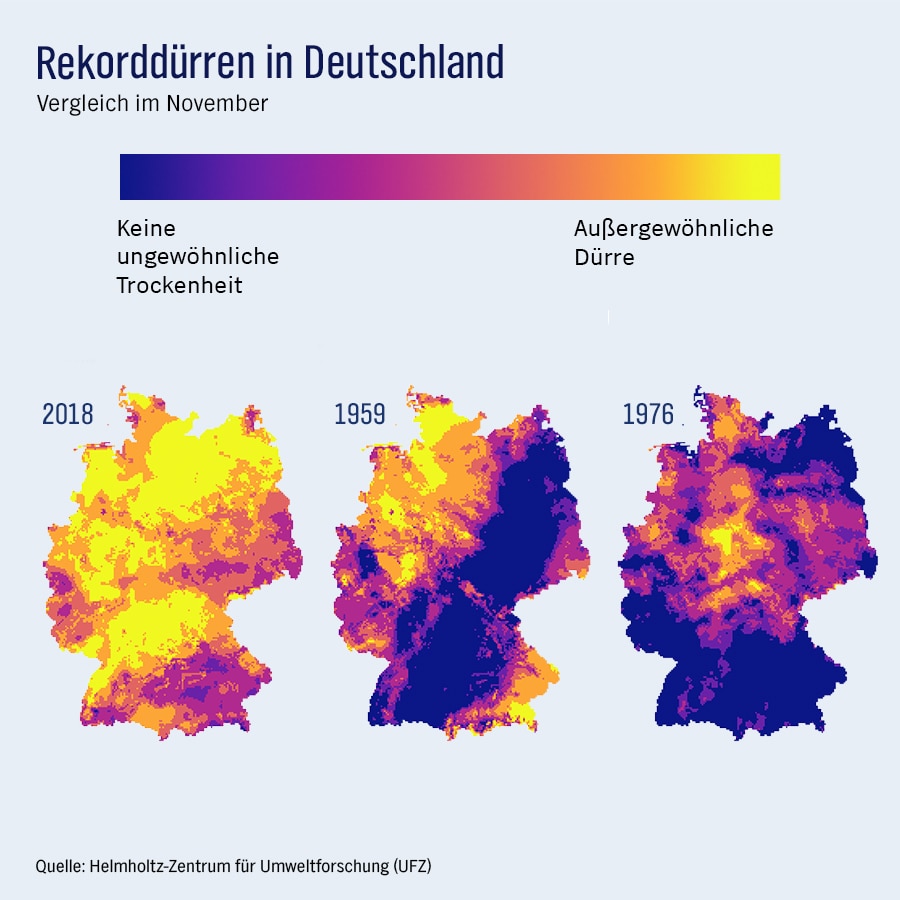

Der November war trocken wie nie

Die Trockenheit im vergangenen Jahr übertraf sogar die bisherigen Rekorddürren von 1959 und 1976. Auch war sie stärker als die im Hitzesommer 2003. Wie außergewöhnlich das Jahr 2018 war, zeigt der direkte Vergleich: Noch im November waren große Flächen Deutschlands von extremer Dürre betroffen, vor allem der Norden mit Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Niedersachsens.

Pflanzenwelt besonders geschädigt

Unter solch einer Dürre leidet vor allem die Vegetation. Gibt es für Pflanzen nicht genügend Wasser, vertrocknen sie und sterben ab. Besonders betroffen sind Pflanzen, die nicht oder noch nicht tief verwurzelt sind - für viele ist zu wenig verfügbares Wasser im Oberboden ein Problem. Hinzu kommt, dass in vielen Teilen Norddeutschlands der Frühling früher kommt. Pflanzen wachsen und blühen eher - und ziehen damit auch früher als üblich Wasser aus dem Boden.

Bodentrockenheit wird zunehmen

Die Probleme werden sich zukünftig weiter verschärfen. Wissenschaftler rund um Klimaforscher Marx kommen zu dem Schluss: "Der globale Temperaturanstieg führt zu einer Verstärkung von Bodenfeuchtedürren in Deutschland." Es ist also insgesamt keine Besserung in Sicht, in Zukunft werden Dürren stärker ausgeprägt sein. Das zeigen Simulationen aus der Klimaforschung.

Dürreperioden halten den Daten zufolge im Schnitt ungefähr zwei Monate im Jahr an. Sollte sich die Erde aber um drei Grad erwärmen - wie es ein Klimaszenario annimmt - würden sich auch die Zeiten der Dürre verlängern: Im Norden würde sie etwa bis zu einem Drittel länger dauern, in Teilen Süddeutschlands doppelt so lange.

Die Daten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigen: Am stärksten vom Klimawandel betroffen wären in diesem Szenario Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg. Norddeutschland käme vergleichsweise glimpflich davon. Das Problem aber bleibt: Insgesamt gibt es immer weniger Wasser im Boden - mit weitreichenden Folgen für Pflanzen, Tiere und Menschen.