"Dieser Gedenktag bedeutet mir als Muslimin viel"

In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 brannten Synagogen und jüdische Geschäfte, wurden jüdische Bürger misshandelt und ermordet. Welche Bedeutung hat dieser Tag 80 Jahre danach für muslimische Deutsche?

Der 9. November 1938 ist auch für Muslime ein besonderes Datum. Der Tag erinnert an die Verfolgung von Angehörigen einer Geschwisterreligion, über die der Koran sagt: "Siehe, diejenigen, die glauben, die sich zum Judentum bekennen, die Christen und die Sabier – wer an Gott glaubt und an den Jüngsten Tag und rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie brauchen keine Furcht zu haben und sollen auch nicht traurig sein!".

Heute sind Muslime mit ähnlichen Mechanismen von Ausgrenzung konfrontiert wie Juden. Beispielsweise betrachtet man beide als homogene Gruppe, nimmt ihre religiösen Schriften, um daraus Anklagen zu formulieren, oder unterstellt ihnen gesellschaftszersetzendes Verhalten.

Jüdisches Leben begleitet mich von Geburt an

Mir sind diese Überschneidungen im Zuge der Integrationsdebatten gewahr geworden und zuvor während meines Studiums der Islamwissenschaft. Einige Kommilitonen spekulierten damals fleißig, ob ich Jüdin sei. Ich sähe so aus. Hätte helle Haut und schwarze Haare. Sie irritierte auch, warum ich nicht viel kritischer gegenüber Israel sei. Einige wunderten sich nur darüber, andere beschimpften mich als "Judenschlampe".

Jüdisches Leben begleitet mich von Geburt an - auch wenn ich zunächst nichts davon wusste. Als meine Eltern 1976, zwei Jahre vor meiner Geburt, aus Syrien nach Ahlen kamen, bezogen sie ihre erste Wohnung in der Innenstadt. Angrenzend, keine zwanzig Meter entfernt, hatte vierzig Jahre zuvor ein jüdisches Gemeindehaus gestanden in der Klosterstraße 13. Es beherbergte vor 1938 die Familie Moszkowicz, die sich die Miete für eine Wohnung nicht mehr leisten konnte.

Die Erinnerung an die damaligen Ereignisse hochhalten

Vierzig Jahre nach dem Einzug meiner Eltern war ich jüngst mal wieder in der Klosterstraße. Ich war eingeladen, der Verlegung der Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig für die Moszkowiczs beizuwohnen. Es war ein bewegendes Erlebnis, hier zu stehen, unweit des Ortes, an dem meine eigene Familiengeschichte in Deutschland begann. Für mich schloss sich in diesem Moment ein Kreis, denn Rassismus und Hass sind auch achtzig Jahre nach den unermesslichen Verbrechen an den Juden leider nicht überwunden.

Die Erinnerung an die damaligen Ereignisse hochzuhalten, ist mir ein Anliegen geworden. Wie meine Eltern waren die Moszkowiczs einfache Leute. Aber während mein Vater mehr oder weniger freiwillig in die Fremde ging, wurde Benjamin Moszkowicz 1914 als polnischer Kriegsgefangener nach Ahlen verschleppt, um als Zwangsarbeiter auf der Zeche zu arbeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg gelang es dem gelernten Schuster, trotz geringer Deutschkenntnisse eine Existenz als Schuhmacher zu begründen. Als Folge der zunehmenden antisemitischen Propaganda aber kamen bald kaum noch Kunden zu ihm. Die finanzielle Lage der inzwischen zur Familie gewordenen Moszkowiczs wurde immer aussichtsloser. Es erfolgte der Umzug ins Gemeindehaus.

Ein Beispiel von vielen: Benjamin Moszkowicz und seine Familie

Benjamin Moszkowicz bemühte sich um eine Ausreisegenehmigung und erhielt sie 1938. Als Vorhut ging er nach Argentinien. Seine Familie konnte er nicht mehr rechtzeitig nachholen, und so musste sie die Reichspogromnacht erleiden.

Ihre Haustür wurde aufgebrochen, als die Kinder noch schliefen. Braune Horden stürmten in die Halle, schrieen und zerstörten alles, was sie in die Finger bekamen. Draußen tobte der Mob, plünderte Geschäfte und Wohnungen, misshandelte Menschen, zwang den Kantor, die Tora zu schänden, hetzte den Familienvater und Kaufmann Siegmund Spiegel durch Ahlen, erschlug ihn und zerstörte die Synagoge.

Juden und Muslime stehen sehr eng beieinander

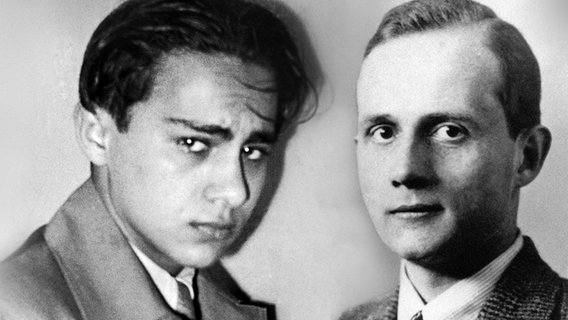

Benjamins Sohn Imo Moszkowicz erzählte später: "Wir hatten ja eigentlich schon alles, unsere Schiffspapiere, unsere Einreisegenehmigungen nach Argentinien. Wäre dieses Pogrom 48 Stunden später gekommen, wären wir gerettet gewesen. Aber so war alles verspielt."

An Schicksale wie das der Moszkowiczs zu erinnern, kann heute noch Nähe schaffen. Juden und Muslime stehen sehr eng beieinander. Ich hoffe, dass zunehmend mehr Menschen das verstehen. Ein Gedenktag wie der heutige kann dabei helfen.