Mit Schaufeln und Stahl: Hamburgs U-Bahn entsteht

In nur sechs Jahren stellt die Hochbahn die Ringlinie fertig - mit meist einfachen technischen Mitteln. Historische Bilder vom Bau der Hamburger U-Bahnlinie.

Stand: 08.02.2012 | 15:19 Uhr | Hamburg Journal

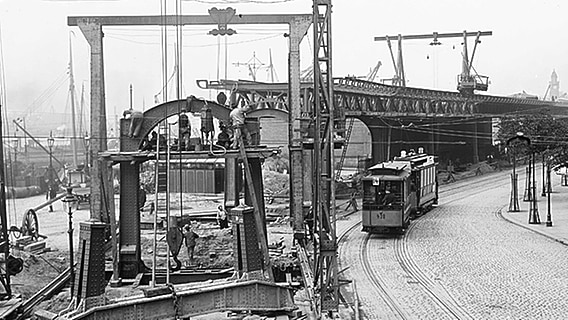

1 | 19 Beim U-Bahnbau in den Jahren 1906 bis 1912 ist noch fast alles Handarbeit. Die Trasse am Hafen - hier an den Landungsbrücken - führt größtenteils über Viadukte, die von Nietern in Teamarbeit erbaut werden. Ein nicht ungefährlicher Job:

© Hochbahn Hamburg

2 | 19 Die Niete wird am Boden erhitzt und mit glühendem Kopf schwungvoll nach oben geworfen, wo der sogenannte Zulanger sie in einem Eimer auffängt. Dort verarbeiten seine Kollegen die noch weiche Niete weiter. Helm und Schutzkleidung gibt es noch nicht, die Gerüste sind kaum gesichert.

© Hochbahn Hamburg

3 | 19 Für die einen ist sie Symbol des technischen Fortschritts, andere stören sich daran, dass sie den direkten Blick auf die Elbe verbaut - an der Hafentrasse scheiden sich zunächst die Geister. Heute ist sie wegen der Aussicht bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt.

© Hochbahn Hamburg

4 | 19 Dass die Strecke am Hafen auf Viadukten verläuft, hängt vor allem mit dem Höhengefälle des Elbhangs zusammen. Die Viadukte gleichen das Gefälle aus, das sonst für die Züge nur schwer zu überwinden gewesen wäre.

© Hochbahn Hamburg

5 | 19 Nicht nur am Hafen, sondern überall, wo es der Platz zulässt, lassen die Erbauer die Ringlinie oberirdisch verlaufen. Auch hier an der Isestraße führt sie über Viadukte. Eine komplett unterirdisch verlaufende Linie wäre wesentlich teurer gewesen.

© Hochbahn Hamburg

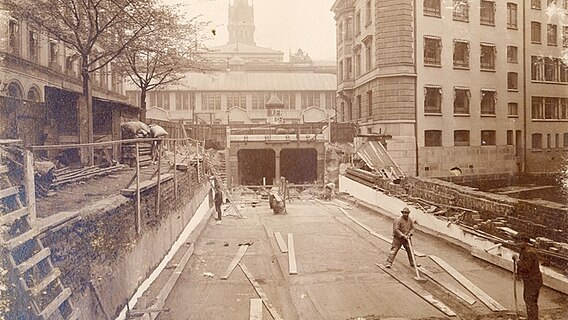

6 | 19 Nur dort, wo es zu eng ist für eine oberirdische Trasse, gehen die Erbauer in den Untergrund - so auch hier am Mönckefleet, wo die Linie hinunter zur Haltestelle Rathausmarkt führt.

© Hochbahn Hamburg

7 | 19 Die Arbeit an den U-Bahntunneln - hier in Eimsbüttel zwischen Moorkamp und Christuskirche - ist echte Knochenarbeit. Mit einfachen Schaufeln heben die Arbeiter die Schächte aus, eine Lorenbahn transportiert die Erde ab.

© Hochbahn Hamburg

8 | 19 Alle Tunnel werden in offener Bauweise angelegt - so auch hier unter dem Heiligengeistfeld, auf dem 1910 noch eine Mühle steht. Man lässt große Gräben ausheben und dichtet anschließend die mit Holzbohlen und Stahlträgern geschalten Wände mit Beton ab.

© Hochbahn Hamburg

9 | 19 Viele Haltestellen sind architektonische Schmuckstücke. Die Haltestelle Mundsburg plante das Hamburger Architekturbüro Raabe und Wöhlecke, das auch die St.-Pauli-Landungsbrücken und das Eingangsgebäude zum Alten Elbtunnel entwarf.

© Hochbahn Hamburg

10 | 19 Bewusst entscheiden sich die Planer gegen einfache Haltepunkte und für repräsentative Bahnhöfe, wie hier an der Lübecker Straße: "Die äußere Ausstattung der baulichen Anlagen des Bahnkörpers soll eine geschmackvolle und würdige sein", heißt es im Baukonzept.

© Hochbahn Hamburg

11 | 19 Über die Haltestelle Landungsbrücken sagt Hochbahn-Direktor Wilhelm Stein 1912: "Der große Turm über dem Haupteingang mit Freitreppe sollte dem Fremden, der auf den gegenüberliegenden St. Pauli Landungsbrücken die Stadt betritt, den Weg zur Hochbahn zeigen."

© Hochbahn Hamburg

12 | 19 Am 15. Februar 1912 geht die erste Teilstrecke der neuen Hoch- und Untergrundbahn in Betrieb. Sie führt von Barmbek zum Rathausmarkt. Zahlreiche Honoratioren, darunter Hamburgs Erster Bürgermeister und die Chefetage der Hochbahn, gehen auf Probefahrt.

© Hochbahn Hamburg

13 | 19 Wenige Wochen später, am 10. Mai, ist ein weiterer Abschnitt fertig: Die Ringlinie führt jetzt bis zur Kellinghusenstraße. Am 25. Mai eröffnet die dritte Teilstrecke zwischen Kellinghusenstraße und Millerntor, am 29. Juni der letzte Abschnitt zwischen Millerntor und Rathaus.

© Hochbahn Hamburg

14 | 19 Alle Wagen sind Triebwagen. Sie besitzen zwei 100 PS-Motoren für 800 Volt Gleichstrom - so schaffen sie auch die große Steigung beim Mönkedammfleet hinauf zum Rödingsmarkt.

© Hochbahn Hamburg

15 | 19 Zehn Pfennig kostet eine Fahrt über fünf Stationen in der dritten Klasse, 15 Pfennig in der zweiten Klasse. Damit niemand schwarz fährt, müssen die Passagiere ihre Tickets am Ende der Fahrt wieder abgeben.

© NDR, Foto: Irene Altenmüller

16 | 19 Während Fahrgäste der zweiten Klasse auf Kunstlederpolstern Platz nehmen, sitzen die Passagiere der dritten Klasse auf Holz - allerdings besteht die Holzklasse immerhin aus edlem Mahagoni.

© NDR, Foto: Irene Altenmüller

17 | 19 Bei rund 100.000 Fahrgästen täglich geht es nicht immer so beschaulich zu wie hier im Juni 1912 an der Feldstraße: Zu Stoßzeiten ist das Gedränge am Bahnsteig manchmal so groß, dass die Hochbahn Sperren einsetzt, um den Fahrgaststrom zu regulieren.

© Hochbahn Hamburg

18 | 19 Ab 1914 führt eine Zweiglinie bis nach Ohlsdorf, wo sich auch ein Stellwerk befindet. Nicht nur dort, sondern auch an den Signalblöcken und sogar im Gleisbau arbeiten wegen des Krieges viele Frauen:

© Hochbahn Hamburg

19 | 19 Bis 1916 sind rund 98 Prozent des Betriebspersonals an die Front abkommandiert. Die Hochbahn hatte fast ausschließlich Männer eingestellt, die Militärdienst abgeleistet hatten. Diese Personalpolitik rächte sich nun.

© Hochbahn Hamburg

Wie Hamburgs Untergrund in Fahrt kam