Hamburg - Stadt der Zwangsarbeiter

Sendedatum: 21.08.2014 | 14:00 Uhr

1 | 18 Etwa eine halbe Million Menschen müssen im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiter für die Hamburger Kriegswirtschaft schuften. Besondere Bedeutung gewinnt die Fischindustrie. Da viele Länder Deutschland den Handel verweigern, soll Fisch zumindest einen Teil der Ernährung der Bevölkerung sichern.

© hhla.de / hamburger-fotoarchiv.de

2 | 18 Die Eisenbahnen sind kriegswichtig, sie transportieren Waffen, Lebensmittel - und Menschen. Diese ukrainischen Zwangsarbeiter müssen für die Reichsbahn an der Bahnlinie Hamburg-Berlin zerstörte Gleise ausbessern. Das Bild stammt vermutlich aus dem Jahr 1944.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

3 | 18 Lange anstehen für ein karges Essen: Je weiter der Krieg voran schreitet, desto dünner wird die Suppe, die den hart schuftenden Zwangsarbeitern zugeteilt wird. Vielen schwinden die Kräfte. Hier ein Bild von Männern aus dem Lager Lederstraße von 1943. In dem Zwangsarbeiterlager sind zeitweilig bis zu 2.000 Menschen eingepfercht. Nach dem Krieg wird es abgerissen.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

4 | 18 "Vernichtung durch Arbeit": Historische Fotos wie dieses zeugen von der Zeit, in der die Nazis die Häftlinge in Neuengamme bis zum Umfallen schuften ließen. Hier graben Häftlinge den Neuengammer Stichkanal. Auf dem so geschaffenen Wasserweg sollten die Ziegelsteine aus dem Klinkerwerk des Lagers mit Schuten nach Hamburg transportiert werden.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

5 | 18 Häftlinge in den Tongruben des KZ Neuengamme: Bei jedem Wetter müssen die Männer und Frauen hier schwer arbeiten. Das Material wird für die Klinkerherstellung benötigt.

© KZ Gedenkstätte Neuengamme

6 | 18 Auf den ersten Blick erkennbar: Zwangsarbeiter aus Polen gelten in der Rassenhierarchie der Nazis als "Untermenschen". Sie müssen Aufnäher mit einem großen "P" auf der Brust tragen. Menschen, die aus Russland gekommen sind, um in Deutschland zu arbeiten, tragen Aufnäher mit der Aufschrift "Ost".

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

7 | 18 Viele Zwangsarbeiter werden unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt. Sie kommen in überfüllten Lagern unter, wie hier in Moortwiete. In der Regel arbeiten sie von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

8 | 18 Wie eng es in den Baracken war, zeigt dieses Bild weißrussischer Zwangsarbeiterinnen aus dem Jahr 1944. Von ihrer Arbeit profitiert die Valvo-Röhrenfabrik in Lokstedt - heute Philips Semi Conductors. Die Unterkunftsbaracke ist mit Stacheldraht gesichert, bei Fliegeralarm dürfen die Zwangsarbeiter nicht in die Bunker. Mehr als 140 ukrainische Zwangsarbeiterinnen kommen am 22. Juni 1944 bei einem Bombenangriff ums Leben.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

9 | 18 Heute erinnert ein Gedenkstein auf dem Friedhof Ohlsdorf an die 140 Zwangsarbeiterinnen, die starben, weil sie keinen Bunker aufsuchen durften.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

10 | 18 Sie haben überlebt. Diese vier Zwangsarbeiterinnen in der Valvo-Röhrenfabrik posieren im Mai 1945 für ein Erinnerungsfoto.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

11 | 18 In der Jutefabrik in Harburg arbeitet die damals 16-jährige Zwangsarbeiterin Tamara Nassonowa. Ihr Lächeln lässt das Leid nur schwer erahnen: Einmal am Tag gibt es etwas zu essen, auf die Straße darf sie nicht. Zuvor ist sie von den Deutschen aus Russland verschleppt worden.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

12 | 18 Auch in den Krankenhäusern werden Zwangsarbeiter eingesetzt, um die vielen Kriegsverletzten zu pflegen. Dieses Bild aus dem Krankenhaus St. Georg zeigt Weißrussen kurz nach ihrer Ankunft um 1943.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

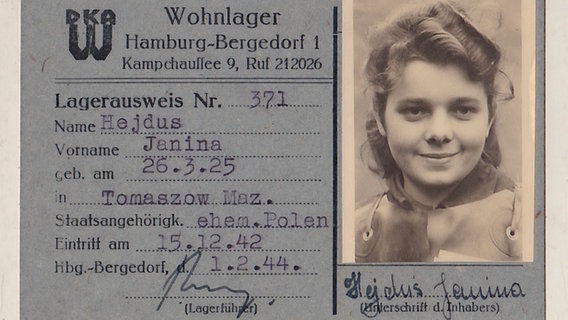

13 | 18 Jeder Zwangsarbeiter erhält einen Lagerausweis. Hier das Dokument der Polin Janina Hejdus aus dem Wohnlager des Kap-Asbest-Werkes in Bergedorf. Dort arbeitet die damals 17-Jährige täglich zwölf Stunden.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

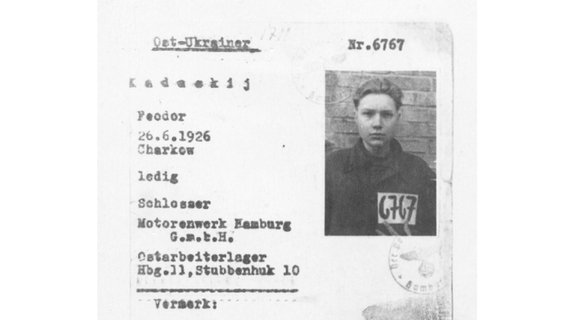

14 | 18 Der ukrainische Zwangsarbeiter Fjodor Kadazki arbeitet bei den MAN-Motorenwerken im Hamburger Hafen. Die Nazis lassen in dem Werk Motoren für U-Boote herstellen.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

15 | 18 Eines der wenigen Gebäude, die im Hafen noch heute an die Zeit der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erinnern, ist das Lagerhaus G am Dessauer Ufer. Unter Hitler ist es eine Außenstelle des KZ Neuengamme. Heute wird es wieder wirtschaftlich genutzt. Einzig eine Plakette an der Außenwand erinnert an die Vergangenheit.

© NDR.de, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh

16 | 18 Im Zweiten Weltkrieg sind im Lagerhaus G zunächst Frauen aus Neuengamme untergebracht, die Trümmer aus den kriegswichtigen Raffinerien im Hafen wegräumen müssen. Später werden sie in andere Lager verlegt. Dafür kommen 2.000 männliche Zwangsarbeiter, die ebenfalls für Aufräumarbeiten nach Bombenangriffen eingesetzt werden.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

17 | 18 Das Lagerhaus G heute von innen. In den 1940er-Jahren schlafen die Häftlinge häufig auf dem nackten Steinboden, zugedeckt mit kratzigen, löchrigen Decken. Viele legen im Winter ihre Kleidung nicht ab, um nicht zu erfrieren. Flöhe, Läuse und Wanzen plagen die Menschen. Essen und sauberes Wasser gibt es kaum.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme

18 | 18 Diese polnischen Zwangsarbeiterinnen schuften für die Klöckner-Flugmotorenbau GmbH in Moorfleet. Die Aufnahme stammt vermutlich aus dem Jahr 1944.

© KZ-Gedenkstätte Neuengamme