Alster-Plumpsklos, Wasserträger und ein kluger Kopf

Stand: 01.10.2015 | 09:45 Uhr | Hamburg Journal 18:00 Uhr

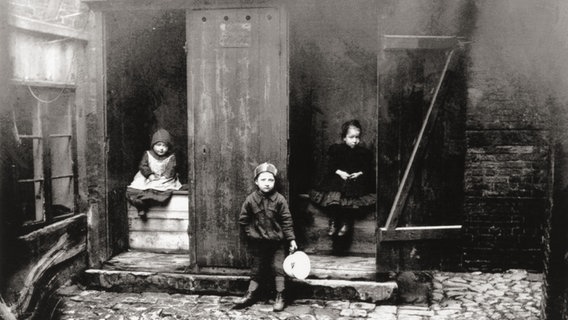

1 | 17 Jahrhunderte lang ist Hamburg ohne Abwasserentsorgung. Die Einwohner nutzen vorwiegend Plumpsklos oder Töpfe, deren Inhalte sie anschließend auf den Gassen oder in den Fleeten entsorgen.

© Staatsarchiv

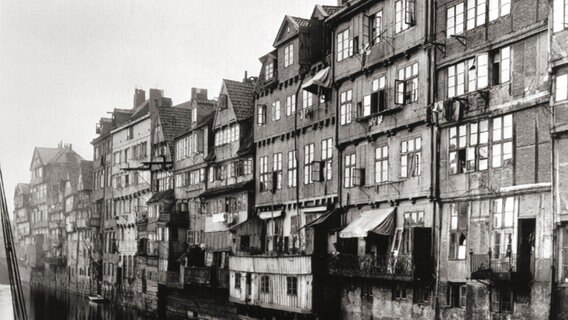

2 | 17 An viele Häuser, die an den Fleeten der Stadt liegen, sind sogenannte Lauben gebaut. Bei diesen "Plumpsklo-Balkons" fallen die Hinterlassenschaften direkt ins Wasser darunter. Zum Teil entnehmen die Hamburger nicht weit davon entfernt Alsterwasser zum Kochen oder Waschen. Brunnen gibt es nur vereinzelt, wohlhabende Bürger schließen sich zusammen und lassen Leitungen zu Quellen außerhalb der Stadt legen.

© Staatsarchiv

3 | 17 Wer es sich leisten kann, lässt sich das Wasser von einem Wasserträger bringen. Hamburgs bekanntester ist der "Hans Hummel" genannte Johann Wilhelm Bentz, an den heute noch diese Statue in der Neustadt erinnert. Dabei sind männliche Wasserträger eher selten. Zumeist schleppen Frauen die schweren Eimer, um sich ein karges Zubrot zu verdienen.

© NDR, Foto: Hanna Grimm

4 | 17 1842 zerstört der Große Brand ein Drittel der Hansestadt. Den Wiederaufbau nutzen die Stadtväter, um die Wasserver- und entsorgung erstmals zentral zu regeln - eine Revolution, nicht nur in der Hansestadt. In den Folgejahren entsteht das erste unterirdische Abwassernetz auf dem europäischen Festland.

© picture-alliance / akg-images

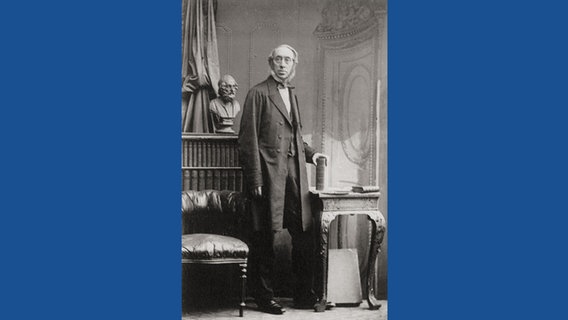

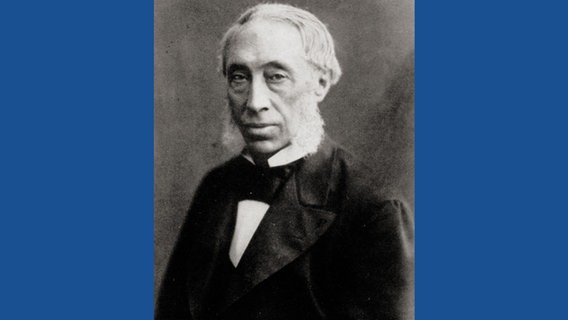

5 | 17 Zu verdanken hat Hamburg dies dem findigen britischen Ingenieur William Lindley, der zu dem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren in der Hansestadt lebt. Die Rath- und Bürger-Deputation stellt ihn als ständigen Berater ein.

© Staatsarchiv

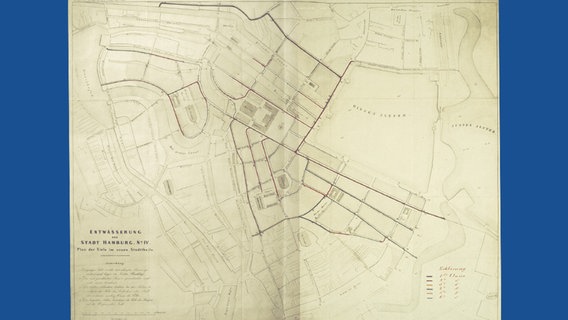

6 | 17 Lindley entwirft ein ausgeklügeltes Sielsystem mit mehreren riesigen Stammsielen, von denen mehrere kleinere abgehen. Das Konzept sieht eine Schwemmkanalisation vor, bei der das Abwasser an einer Stelle in die Elbe geleitet werden soll. Mit 108 Sielen und zwölf Kilometern Gesamtlänge umfasst es mehr als den gesamten abgebrannten Stadtbereich.

© Staatsarchiv

7 | 17 Die Arbeiten gehen zügig voran, hier eine Aufnahme vom Bau des Geeststammsiels auf dem Streckenabschnitt im Stadtgraben beim botanischen Garten. Das Bild von 1872 ist laut Hamburg Wasser das älteste Fotodokument zur Geschichte der Hamburger Stadtentwässerung.

© Staatsarchiv

8 | 17 Lindleys Werk ruft über die Stadtgrenzen hinaus helle Begeisterung hervor. 1895 unternimmt sogar Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, der Sohn von Kaiser Wilhelm II., eine Bootsfahrt durch das unterirdische Labyrinth.

© Staatsarchiv Hamburg

9 | 17 Der herausragende Ingenieur macht sich nicht nur um die Abwasserentsorgung, sondern auch um die Trinkwasserversorgung für die Stadt verdient. Nach seinen Plänen entsteht dieses geklinkerte Ensemble aus Pumpenwerk und Druckturm in Rothenburgsort. Hier, mehrere Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, wird das Elbwasser zunächst in vier Absetzbecken "geklärt" und dann durch gusseisene Rohre nach Hamburg geleitet.

© NDR.de, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh

10 | 17 Bis heute ragt der 67 Meter hohe Druckturm über Rothenburgsort. Im 19. Jahrhundert feiern die Menschen ihn als Wunderwerk der Industriekultur. Sie steigen seine Wendeltreppen hinauf und genießen die Aussicht oder picknicken im Ziergarten an seinem Fuße. Heute ist der Turm denkmalgeschützt und aus Sicherheitsgründen nicht mehr begehbar.

© NDR.de, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh

11 | 17 1860 verlässt Lindley, von der Politik enttäuscht, die Stadt. Denn trotz der allgemeinen Bewunderung für sein Werk erhält der Brite von der Stadt nur wenig Anerkennung. Nach einem Machtwechsel versagt ihm die Bürgerschaft eine zuvor versprochene Festanstellung als Oberbaurat. Gemeinsam mit seiner aus Hamburg stammenden Frau und vier Kindern kehrt Lindley nach London zurück.

© Staatsarchiv

12 | 17 Doch Lindleys Werk bleibt - und so sieht das Badezimmer eines reichen Bürgerhaushalts am Ende des 19. Jahrhunderts aus: Auf dem Dachboden befindet sich ein großer Wasserspeicher, aus dem das Elbwasser in die Rohre läuft. Da es nicht gefiltert wird, glitschen zu dieser Zeit oft auch Fische durch die Hamburger Leitungen. Die hygienischen Wasserklosetts bleiben ebenfalls lange den Reichen vorbehalten. Sie werden erst nach dem Zweiten Weltkrieg flächendeckend eingeführt.

© NDR.de, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh

13 | 17 Dass die Stadtväter beim Bau der "Stadtwasserkunst" in Rothenburgsort auf Filter verzichtet haben, rächt sich 1892 in fataler Weise: In diesem Jahr bricht die Cholera aus. Über die Trinkwasserleitungen gelangen die Bakterien in die Haushalte, es kommt zur Epidemie. Die Stadt richtet Stellen ein, an denen die Hamburger abgekochtes Wasser erhalten.

© Staatsarchiv

14 | 17 Auch mit Pferd und Karren wird sauberes Trinkwasser in die Bezirke gebracht.

© Staatsarchiv

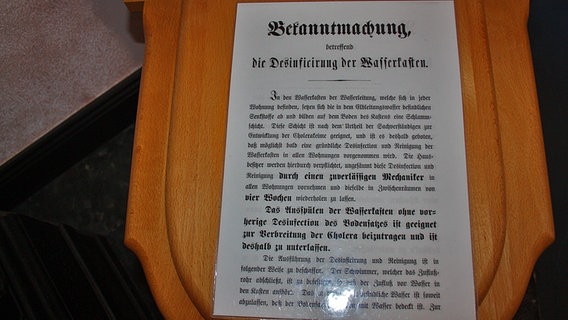

15 | 17 Zudem werden die Hamburger angehalten, ihre Wasserkästen gründlich mit Chlorkalk zu desinfizieren.

© NDR.de, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh

16 | 17 Die Hamburger haben aus der Seuche gelernt - und lassen auf der Elbinsel Kalkhofe bereits 1893 eine Sandfiltrationsanlage einrichten.

© Peter Rückriem, Foto: Peter Rückriem

17 | 17 Bis heute befindet sich der Hauptsitz des städtischen Wasserver- und Entsorgungsunternehmen Hamburg Wasser dort, wo die zentrale Versorgung ihren Anfang nahm: Am Billwerder Steindamm in Rothenburgsort.

© NDR, Foto: Kristina Festring-Hashem Zadeh

Als Hamburg stank und Alsterwasser trank