Von der Wohnungsnot zur "neuen" Mitte: 130 Jahre Stadtplanung in Altona

Stand: 28.09.2018 | 15:00 Uhr | NDR 90,3

1 | 14 Wohnraum ist knapp um 1890 in Altona. Viele Arbeiter leben mit ihren Familien in engen Mietskasernen. Weil sich der Magistrat nicht für die "kleinen Leute" interessiert, helfen sie sich selbst: 1892 gründen Arbeiter und Handwerker eine Baugenossenschaft. Der "Altonaer Spar- und Bauverein" bietet seinen Mitgliedern günstige Wohnungen an, wie hier am heutigen Woyrschweg.

© Altonaer Spar- und Bauverein

2 | 14 Die Stadt reagiert erst in den 1920er-Jahren auf die Wohnungsnot. Nach Plänen des Bausenators Gustav Oelsner entstehen zahlreiche Wohnhäuser im sachlichen Stil des "Neuen Bauens", etwa in der Helmholtz- und Bunsenstraße.

© Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

3 | 14 Farbige Ziegel wie hier in der Ottenser Helmholtzstraße prägen die Fassaden von Oelsners Wohnhäusern noch heute.

© Historische Museen Hamburg, Foto: Johanna Klier und Markus Dorfmüller

4 | 14 Auch andere berühmte Architekten bauen in Altona. So entwirft Karl Schneider 1923 die kubistische Villa Michaelsen in Blankenese und errichtet in Bahrenfeld sein eigenes Wohnhaus (Foto) im Bauhausstil.

© Staatsarchiv Hamburg, Foto: Ernst Scheel

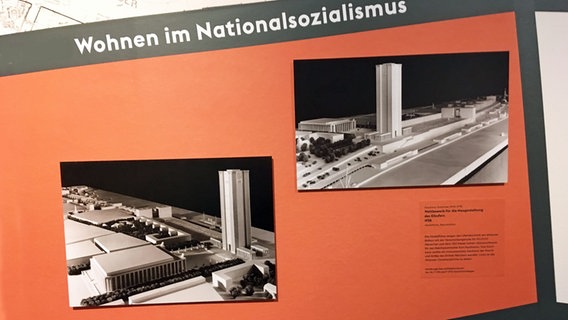

5 | 14 In der Zeit des Nationalsozialismus sollen große Teile Altonas Platz machen für die "Führerstadt". Am Elbufer sind ein Hochhaus nach New Yorker Vorbild und eine Versammlungshalle für 50.000 Menschen geplant.

© NDR, Foto: Dirk Hempel

6 | 14 Ab 1956 entsteht anstelle der im Krieg zerstörten Altstadt "Neu-Altona". Geplant sind mehr als 10.000 Wohnungen für 40.000 Menschen, vor allem Hochhäuser, die von Grünflächen umgeben sind. Breite Straßen sorgen für fließenden Autoverkehr, trennen Wohn- und Gewerbegebiete.

© Neue Heimat, Hamburgisches Architekturarchiv

7 | 14 Die Königstraße war jahrzehntelang das urbane Zentrum Altonas, mit barockem Rathaus, Kirchen, Schulen, Stadttheater, Spezialgeschäften, vornehmen Cafés und Hotels. Die Planer von "Neu-Altona" machen sie zur vierspurigen Durchgangsstraße.

© NDR, Foto: Dirk Hempel

8 | 14 In Lurup ersetzen vier von dem Architekten Bernhard Hermkes entworfene moderne Wohnsiedlungen die mehr als 1.000 Behelfsheime, die Ausgebombte und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet hatten. Hier ist die Siedlung Veermoor zu sehen.

© Hamburgisches Architekturarchiv, Foto: Ursula Becker-Mosbach

9 | 14 "Urbanität durch Dichte" ist das Schlagwort der 60er-Jahre: Am Stadtrand entsteht die Trabantenstadt Osdorfer Born für 10.000 Menschen.

© Johanna Klier und Markus Dorfmüller

10 | 14 Das Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf ist 1966 eine der ersten Shoppingmalls in Deutschland. Verkehrsgünstig gelegen, soll es mit seinen 55 Geschäften, darunter Hertie und Peek & Cloppenburg, die Bewohner des Hamburger Westens versorgen.

© Walter Hollnagel, Altonaer Museum, Foto: Walter Hollnagel

11 | 14 Die Altbauten in Ottensen sind Ende der 1960er-Jahre marode, wie hier in der Karl-Theodor-Straße. Doch als an ihrer Stelle eine ganze Bürostadt errichtet werden soll, gehen die Einwohner auf die Straße. Ihr Protest bewirkt die Sanierung des Viertels und führt zu mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtplanung.

© Museum der Arbeit, Bestand SAGA-Bildarchiv, Foto: Erich Andres

12 | 14 Um 1970 gibt es kaum Erfahrungen mit der Sanierung von Altbauten. Die Karl-Theodor-Straße wird im Dialog mit den Anwohnern zum Modellfall. Neben der Sanierung der Gründerzeithäuser errichtet die kommunale Wohnungsbaugesellschaft SAGA auch einige Neubauten, die in den Bestand eingepasst werden.

© NDR, Foto: Dirk Hempel

13 | 14 Jahrzehntelang war Ottensen auch von Industriebauten geprägt, die oft unmittelbar neben den Mietskasernen lagen. Zahlreiche alte Fabrikgebäude werden heute als Büros genutzt. Auf größeren Flächen wie dem Gelände der Pharmafirma Asche AG an der Fischers Allee sind Wohnanlagen errichtet worden.

© Oliver Heissner

14 | 14 Auf den ehemaligen Gleisanlagen des Altonaer Güterbahnhofs entsteht derzeit ein neues Stadtquartier. Hamburgs zweitgrößtes Bauprojekt nach der Hafencity, die neue "Mitte" Altona, soll künftig 3.500 Sozial-, Miet- und Eigentumswohnungen bieten. Einige sind bereits fertig.

© Johanna Klier, Foto: Johanna Klier

Stadtentwicklung in Altona von 1890 bis heute

Neu-Altona: Visionen einer idealen Stadt

Altona: Wie das dänische Dorf zur Stadt und zum Szeneviertel wurde