So baute die Neue Heimat in Hamburg

Stand: 26.06.2019 | 16:45 Uhr | NDR Kultur

1 | 21 Wohnsiedlungen wie diese in Hamburg Neu-Altona bringen viele mit den Projekten der Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat in Verbindung. Typisch dafür: Hochhäuser und Wohnblöcke sind von Grünanlagen umgeben.

© Neue Heimat, Hamburgisches Architekturarchiv

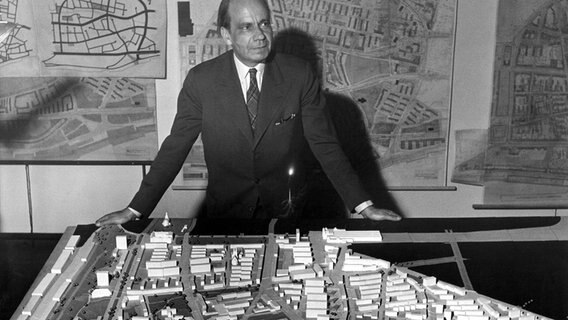

2 | 21 Der Hamburger Oberbaudirektor Werner Hebebrand, hier vor dem Modell von Neu-Altona, leitete Ende der 50er-Jahre die Stadterneuerung zusammen mit dem renommierten Städtebauer Ernst May, dem Planungschef der Neuen Heimat.

© dpa - Bildarchiv, Foto: Herold

3 | 21 Die Planer setzten moderne Hochhäuser und Zeilenbauten an die Stelle der zerstörten Altonaer Altstadt. Noch heute ist der Stadtteil von breiten, autogerechten Straßen wie hier der Holstenstraße durchschnitten. Hohe Bäume verdecken die Häuser inzwischen zum Teil.

© NDR, Foto: Dirk Hempel

4 | 21 Doch die Neue Heimat baute in den 50er-Jahren auch die Gartenstädte Farmsen und Hohnerkamp als grüne Stadtlandschaften. Kleine Ladenzeilen sollten den Bewohnern zur Deckung des täglichen Bedarfs dienen.

© Hamburger Architekturarchiv

5 | 21 Die Häuser in Farmsen sind kleiner als in Altona, farbige Balkone und Wände sollten für eine angenehme Grundstimmung sorgen.

© Hamburger Architekturarchiv

6 | 21 Auch heute ist die Gartenstadt Farmsen ein beliebtes Wohnviertel. Nach Jahrzehnten sind die Grünzüge und Parkanlagen üppig bewachsen.

© NDR, Foto: Anja Deuble

7 | 21 Selbst mehrstöckige Gebäude wie hier am Bramfelder Weg bleiben hinter hohen Bäumen verborgen.

© NDR, Foto: Anja Deuble

8 | 21 Die Gartenstadt Hohnerkamp östlich des Ohlsdorfer Friedhofs war das erste große Siedlungsprojekt der Neuen Heimat. Die an einem sanften Hang gelegene "Terrassenstadt" bestand aus zwei-, drei- und sechsgeschossigen Einfamilien-, Zeilen- und Punkthäusern.

© Hamburger Architekturarchiv

9 | 21 Die Terrassen der Gartenstadt Hohnerkamp waren nach Süden und Westen ausgerichtet. Die Bepflanzung der Gärten ließ jedoch auf sich warten.

© Hamburger Architekturarchiv

10 | 21 Heute ist die Gartenstadt Hohnerkamp grün zugewachsen. Die Reihenhäuser liegen hinter hohen Hecken. Seit 1987 steht das Viertel unter "Milieuschutz".

© NDR, Foto: Anja Deuble

11 | 21 Das Hochhaus am Habichtsplatz in Barmbek ist das erste, das die Neue Heimat in Hamburg errichtete. Es steht seit 1954 inmitten des nach dem Krieg wieder aufgebauten Viertels aus den 1920er-Jahren.

© NDR, Foto: Anja Deuble

12 | 21 Das Elbe-Einkaufszentrum im Hamburger Westen war die erste Shopping Mall in Deutschland. Es gab Parkplätze für 2.000 Autos und neben großen Warenhäusern rund 50 Geschäfte.

© Walter Hollnagel, Altonaer Museum, Foto: Walter Hollnagel

13 | 21 Das EEZ diente vor allem der Versorgung von Stadtteilen wie Osdorf, Iserbrook und Groß Flottbek. Doch mit dem Auto oder dem Bus kamen die Besucher auch aus weiter entfernt gelegenen Stadtteilen. Nach Umbauten und Sanierungen ist das EEZ noch heute ein beliebtes Einkaufszentrum.

© Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) /Hamburger Architekturarchiv

14 | 21 Ab Ende der 60er-Jahre plante die neue Heimat auch Projekte, die nicht der Gemeinnützigkeit dienten, wie hier das Hamburger Kongresszentrum. Das angeschlossene Hotelhochhaus am Dammtorbahnhof verfügte über 1.100 Betten.

© Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) /Hamburger Architekturarchiv

15 | 21 Schon in den 70er-Jahren finden zahlreiche Kongresse und Konzerte im CCH statt. Die Inneneinrichtung ist für die Zeit modern und komfortabel. Es gibt 17 Säle für 10.000 Gäste.

© Hamburg Messe und Congress-Archiv

16 | 21 Seit 2016 ist das CCH geschlossen und wird umfangreich saniert. Die Raumaufteilung und Optik mit viel Waschbeton entsprach nicht mehr den modernen Anforderungen. Im August 2020 soll das Kongresszentrum wieder öffnen. Die Visualisierung zeigt, wie es dann aussehen wird.

© picture alliance / dpa, Foto: Arbeitsgemeinschaft Agnleusmann/bloomimages

17 | 21 Die Großsiedlung Hamburg-Mümmelmannsberg entstand zwischen 1970 und 1981. Rund 24.000 Menschen leben hier in 7.000 Wohnungen. Die Neue Heimat entwickelte hier ein spezielles Montagebausystem, das es den Mietern ermöglichte, die Grundrisse selbst zu bestimmen.

© Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) /Hamburger Architekturarchiv

18 | 21 Obwohl die ersten Wohnungen 1972 bezogen wurden, fuhr die U-Bahn erst 20 Jahre später in das zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Mümmelmannsberg.

© Screenshot NDR

19 | 21 Derzeit lässt die Unternehmensgruppe SAGA ihre Wohnhäuser in Mümmelmannsberg modernisieren. Rund um den Havighorster Redder sind die Sanierungen bereits abgeschlossen, an drei Hochhäusern in der Kandinskyallee sowie in einigen anderen Straßen laufen die Arbeiten noch. Parallel dazu werden auch die Außenanlagen neu gestaltet.

© Saga Unternehmensgruppe, Foto: H. Hass

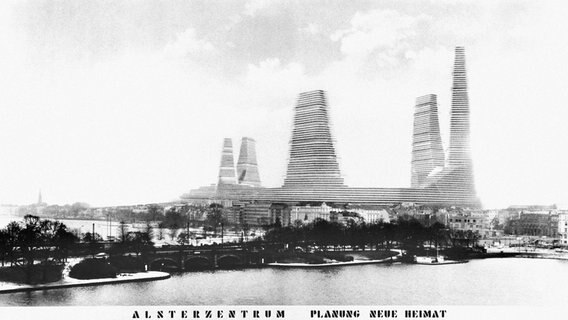

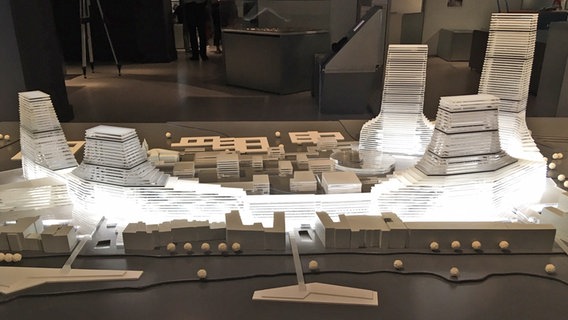

20 | 21 Geplant, aber nie realisiert wurde dieser futuristisch anmutende Entwurf aus den 60er-Jahren. Im sogenannten Alsterzentrum in St. Georg sollten 20.000 Menschen in fünf bis zu 200 Meter hohen Wohnpyramiden leben. Dazwischen waren riesige Ebenen mit Geschäften und Gewerbebetrieben geplant, außerdem 16.500 Parkplätze für den unterirdischen Verkehr.

© Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) /Hamburger Architekturarchiv

21 | 21 Für das Mammut-Projekt sollten die Altbauten von St. Georg abgerissen werden. Presse und Fachwelt waren von den Plänen begeistert. Da aber die Einzelhändler protestierten und es Schwierigkeiten beim Kauf der zahlreichen Grundstücke gab, musste die Neue Heimat das Projekt "Alster-Manhattan" fallen lassen.

© NDR, Foto: Dirk Hempel

Wie die "Neue Heimat" unsere Städte geprägt hat