Balkonkraftwerk: Was kostet es und lohnt sich die Mini-Solaranlage?

Der Betrieb von Balkonkraftwerken wird mit dem Solarpaket I einfacher. Einige Länder und Kommunen gewähren Zuschüsse für die Anschaffung der Mini-Solaranlagen, mit denen auch Mieter eigenen Strom erzeugen können.

Mit Balkonkraftwerken - im Handel auch als Mini-PV, Plug-in PV oder Stecker-Solargerät bezeichnet - können Mieter und Wohnungsbesitzer eigenen Solarstrom produzieren und direkt im Haushalt verbrauchen. So werden sie ein Stück weit unabhängig und können aktiv zum Klimaschutz beitragen - auch ohne größere Investitionen. Denn im Vergleich zu größeren Photovoltaikanlagen auf Hausdächern sind Balkonkraftwerke relativ preiswert. Die bürokratischen Hürden, um die Geräte zu betreiben, waren jedoch bis vor Kurzem hoch. Das soll sich mit dem Solarpaket I ändern, einem Gesetzespaket zu Photovoltaikanlagen, das kommende Woche im Bundestag veabschiedet werden soll.

Solarpaket I vereinfacht Anmeldung von Balkonkraftwerken

Bereits zum 1. April 2024 wurde die Registrierung von Balkonkraftwerken vereinfacht. Der Netzbetreiber muss nicht mehr über die Installation informiert werden. Ausreichend ist eine Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Die Anmeldung selbst wurde vereinfacht und beschränkt sich nun auf wenige Daten.

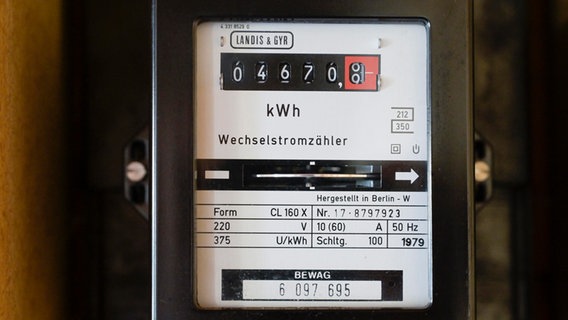

Rücklaufende Zähler übergangsweise erlaubt

Das neue Gesetz sieht darüber hinaus weitere Vereinfachungen vor. So sind bis zu 800 Watt statt bislang 600 Watt Wechselrichterleistung erlaubt. Zudem werden rücklaufende Zähler übergangsweise geduldet. Die Balkonkraftwerke dürfen nun also sofort in Betrieb genommen werden. Bislang mussten alte Einrichtungszähler umgerüstet oder neue Zweirichtungszähler installiert werden. In der Praxis kommt es allerdings in der Regel ohnehin nur ausnahmsweise zum Rückwärtslaufen, da die eingespeiste Strommenge zu gering ist.

Schuko-Steckdose reicht künftig aus

Eine weitere Vereinfachung betrifft die Geräte-Stecker: Balkonkraftwerke sollen bald auch ganz offiziell mit herkömmlichen Schuko-Steckdosen betrieben werden dürfen. Dieser Aspekt wird durch die technischen Normen geregelt. Die entsprechende Norm wird derzeit durch den Branchenverband VDE (Verband für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) überarbeitet. Bislang empfehlen die VDE-Normen noch spezielle Einspeise-Steckdosen ("Wieland-Steckdosen"). In der Praxis werden die meisten Geräte bereits mit Schuko-Steckdosen betrieben.

Solaranlage für den Balkon: Mobil und einfach zu installieren

Stecker-Solargeräte lassen sich auf Balkonen oder Terrassen montieren oder ohne feste Installation aufstellen. Den erzeugten Strom kann man direkt im Haushalt nutzen und so die eigene Stromrechnung senken. Von Photovoltaikanlagen auf Dächern unterscheiden sich die Geräte in mehrfacher Hinsicht: Sie sind deutlich kleiner und so konzipiert, dass auch Laien sie installieren können. Denn technisch gesehen handelt es sich bei Balkonkraftwerken um elektrische Haushaltsgeräte und nicht um Anlagen.

Bei einem Umzug lassen sich die Solargeräte ohne großen Aufwand abbauen und mitnehmen. Im Gegensatz zur Photovoltaikanlage für Hausdächer sind sie nur für den eigenen Verbrauch gedacht und nicht dafür, Strom ins Netz einzuspeisen.

Wie funktionieren Balkonkraftwerke?

Die im Handel erhältlichen Geräte bestehen meist aus einem oder zwei Solarmodulen und einem sogenannten Wechselrichter. Je nach Anbieter werden bereits Bauteile zur Anbringung mitgeliefert oder müssen separat bestellt werden. Nach der Montage oder Aufstellung an einem geeigneten Standort schließt man das Solarmodul an den Wechselrichter an. Dieser wandelt den Gleichstrom, den das Modul aus dem Sonnenlicht produziert, in Wechselstrom um.

Über ein Kabel lässt sich die Anlage mit einer Steckdose in der Wohnung oder auf dem Balkon verbinden. Geräte, die an das Stromnetz des Haushalts angeschlossen sind, etwa Waschmaschine, Computer und alle Geräte, die auf Standby-Modus stehen, nutzen nun vorrangig den eingespeisten Solarstrom.

Was kosten die Geräte und wie viel Strom produzieren sie?

Günstige Komplettpakete bekommt man ab etwa 600 Euro, teurere Modelle können bis zu 1.200 Euro kosten. Experten gehen davon aus, dass ein Haushalt mit ihnen circa 10 bis 20 Prozent seines Stroms selbst produzieren kann. Der Stromzähler läuft dann einfach langsamer. Wie viel Strom erzeugt wird, hängt von der Ausrichtung der Anlage sowie von den jährlichen Sonnenstunden in der Region ab.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Laut Verbraucherzentrale Niedersachsen lohnen sich die Stecker-Solargeräte fast immer, je nach Standort und Nutzungsverhalten dauere es nur etwas länger, bis sich die Anschaffung bezahlt mache. Ein Beispiel: Ein typisches Stecker-Solarmodul ist ungefähr 1 mal 1,70 Meter groß und hat eine Leistung von circa 300 Watt. Ist es optimal ausgerichtet, liefert es etwa 200 bis 300 Kilowattstunden Strom pro Jahr, zwei Module liefern dementsprechend die doppelte Menge Strom. Bei einer Leistung von 600 Watt und einem Strompreis von 30 Cent je Kilowattstunde lassen sich so jährlich bis zu 180 Euro sparen. So kann sich die Anschaffung bereits nach einigen Jahren rechnen. Die Geräte sind langlebig und können häufig 20 Jahre und länger genutzt werden.

Förderprogramme für Mini-PV-Anlagen

Eine einheitliche bundesweite Förderregelung für Balkonkraftwerke gibt es durch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf den Kauf von PV-Anlagen seit Anfang 2023. In Niedersachsen fördern einige Städte und Kommunen die Anschaffung eines Balkonkraftwerks, so gewährt etwa Göttingen Mietern einen Zuschuss von 180 Euro, Lüneburg fördert die Geräte mit 30 Prozent der Anschaffungskosten (derzeit nur Geräte mit Wieland-Steckern), der Landkreis Oldenburg mit bis zu 250 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bis zu 500 Euro Zuschuss - allerdings können derzeit nur Mieter eine Förderung beantragen, für Eigentümer sind die Mittel bereits verbraucht. In Schleswig-Holstein gab es ein Förderprogramm, das aber beendet wurde.

Wie sicher sind die Geräte?

Die Geräte sind laut Verbraucherzentrale grundsätzlich sehr sicher. Die verwendete Technik sei ausgereift. Sind die mitgelieferten Wechselrichter entsprechend zertifiziert, gelten für sie die Anforderungen, die auch für normale Photovoltaikanlagen gelten. Bis die neue Produktnorm vom VDE veröffentlicht wird, bietet das Siegel der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), die schon vor Längerem einen Sicherheitsstandard festgelegt hat, Orientierung.

Wichtig: An eine Steckdose sollte man immer nur ein einziges Stecker-Solargerät beziehungsweise einen Wechselrichter anschließen. Die Kopplung mehrerer Geräte über eine Mehrfachsteckdose wäre gefährlich.

Vermieter können Balkonkraftwerk nicht untersagen

Mietrechtlich sollen die Mini-Solaranlagen künftig als "privilegierte baulichen Veränderungen" gelten. Vermieter könnten laut einem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums der Anbringung dann nur noch bei schwerwiegenden Gründen widersprechen. Auch Wohungseigentümergemeinschaften (WEG) müssen demnach die Installation künftig grundsätzlich erlauben. Die Geräte müssen sturmfest montiert sein. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kann es darüber hinaus weitere Vorgaben geben.

Antworten auf weitere wichtige Fragen rund um den Betrieb von Stecker-Solargeräten geben die Verbraucherzentrale und die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Haushalt