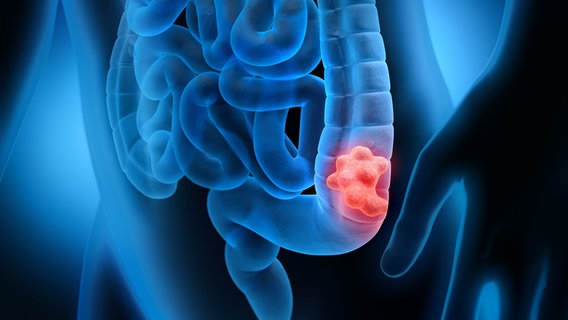

Darmkrebs: Symptome, Ursachen und Behandlung

Darmkrebs ist, früh erkannt, heilbar. Doch ein bösartiger Tumor im Darm wie das Kolonkarzinom verursacht lange Zeit kaum Symptome. Eine frühzeitige Vorsorge ist sinnvoll - vor allem bei familiärer Vorbelastung.

Sich mit dem Darm beschäftigen - das tun die wenigsten gerne. Dabei ist Darmkrebs hierzulande bei Frauen die zweithäufigste und bei Männern die dritthäufigste Krebserkrankung. Mehr als 60.000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an einem Karzinom im Darm. Entdeckt man Darmkrebs und seine Vorstufen frühzeitig, ist die Krebserkrankung heilbar.

Was genau ist Darmkrebs?

Unter Darmkrebs versteht man ein Karzinom - also einen bösartigen Tumor - im Dickdarm, im Dünndarm oder im Enddarm. Ein Tumor im Bereich des Dickdarms wird auch als Kolonkarzinom bezeichnet, im Bereich des Enddarms als Rektumkarzinom oder Enddarmkrebs.

Wie beginnt Darmkrebs?

Es dauert oft viele Jahre oder Jahrzehnte, bis sich Darmkrebs bildet. Meist (90 Prozent) geht er aus sogenannten Polypen hervor. Darmpolypen sind gutartige Wucherungen (Vorwölbungen) in der Darmschleimhaut, die sich verändern und zu Darmkrebs werden können. Krebszellen wachsen dann ungebremst in umliegendes Gewebe ein, verdrängen und zerstören es.

Die häufigste Form der Darmpolypen sind Adenome, also Geschwülste aus der obersten Zellschicht von normalem Drüsengewebe. Generell kann man sagen: Nicht aus allen Darmpolypen entwickeln sich Krebszellen, aber mit Darmpolypen steigt das Krebsrisiko - sie gelten als Krebsvorstufe und werden meist schon bei der Darmspiegelung entfernt und dann mikroskopisch untersucht, um eine sichere Diagnose stellen zu können. Je größer und häufiger Darmpolypen sind, desto stärker auch der Anstieg des Risikos.

Darmkrebsrisiko: Wer erkrankt an Darmkrebs?

Darmkrebs trifft vor allem Menschen ab dem 50. Lebensjahr. Seit einigen Jahren erkranken zunehmend auch jüngere Erwachsene. Die Gründe sind unklar. Ein interdisziplinärer Forschungsverbund sucht nach Faktoren, die die Erkrankung im jungen Alter begünstigen.

Bei etwa 5 von 100 betroffenen Personen sind genetische Faktoren der Auslöser der Darmkrebserkrankung. Falls eine erbliche Vorbelastung besteht und mehrere Verwandte - insbesondere vor dem 45. Lebensjahr - an Darmkrebs erkrankt sind, ist das eigene Risiko erhöht. Dann sollte man sich medizinisch beraten lassen, zum Beispiel bei einem Zentrum für familiären Darmkrebs.

Ursachen: Warum entsteht Darmkrebs?

Die genauen Ursachen, warum jemand an Darmkrebs erkrankt, sind nicht eindeutig geklärt. Aber man kennt wichtige Faktoren, die das Risiko für ein Kolonkarzinom beziehungsweise ein Rektumkarzinom stark erhöhen. Neben einem fortgeschrittenen Lebensalter zählen dazu:

- der regelmäßige Konsum von Alkohol,

- Rauchen,

- Übergewicht,

- Bewegungsarmut,

- ein hoher Konsum an Fleisch und Wurstwaren,

- wenig ballaststoffreiche Nahrung,

- chronische Entzündungen der Darmschleimhaut (zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa),

- die erbliche Vorbelastung.

Wie erkenne ich Darmkrebssymptome?

Darmkrebs ist eine "stille" Krankheit. Sie beginnt schleichend und unspezifisch. Im Gegensatz zu anderen Krebsarten entsteht Darmkrebs aus Vorstufen, den Polypen. Diese sind lange gutartig bevor sie zu Krebs entarten. Man schätzt, dass dieser Vorgang etwa zehn Jahre dauert - viel Zeit, um die Krebserkrankung zu verhindern.

Symptome: Was sind Anzeichen für Darmkrebs?

Möglich sind folgende Symptome:

- Plötzlich ständig Verstopfung, da der Stuhl wegen eines Tumors schlechter durchgleiten kann.

- Blut im Stuhl: Polypen, also Vorstufen von Darmkrebs, oder der Krebs selbst können bluten. Das kann mit bloßem Auge erkennbar sein. Oder es ist so minimal, dass nur ein Test dieses "okkulte Blut" aufspüren kann. Sichtbares Blut im Stuhl kann jedoch auch von Hämorrhoiden stammen. Es sollte in jedem Fall abgeklärt werden.

- Schleim auf dem Stuhl: Er kann aber auch bei gutartigen Darmerkrankungen auftreten.

- Veränderten Stuhlgewohnheiten wie Durchfall, Verstopfung oder beides. Dann sollte man zum Arzt oder einer Ärztin gehen und sich untersuchen lassen.

- Krampfartige Bauchschmerzen, das Gefühl eines dringenden Stuhlgangs ohne anschließende Entleerung.

- Deutlicher Gewichtsverlust und Schwäche.

Wie kann man Darmkrebs vorbeugen?

Der wichtigste Punkt: die Darmkrebsvorsorge. Ab dem Alter von 50 Jahren erhalten gesetzlich Versicherte ein Schreiben der Krankenkasse mit Informationen zu zwei unterschiedlichen Untersuchungen zur Früherkennung: Dem Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl und die große Darmspiegelung, die sogenannte Koloskopie.

Kassenleistungen: Wer bekommt Angebote zur Darmspiegelung?

Die große Darmspiegelung, die Koloskopie, wird Männern bereits ab 50 Jahren angeboten, da ihr Darmkrebsrisiko höher ist. Frauen können die Darmspiegelung ab 55 Jahren in Anspruch nehmen. Die gesetzlichen Kassen zahlen zwei Darmspiegelungen im Abstand von zehn Jahren. Bei Menschen über 75 Jahren wird meist keine Darmspiegelung mehr durchgeführt, denn die Untersuchung belastet den Körper.

Ab welchem Alter sollte ich zur Darmspiegelung gehen?

Da Darmkrebs zunehmend jüngere Menschen betrifft, sollten sie bei oben genannten Symptomen zu einem Facharzt oder einer Fachärztin für Gastroenterologie gehen und sich beraten lassen. Bei Darmkrebs in der Familie kann auch in jungen Jahren bereits eine Darmspiegelung nötig und möglich sein.

Darmkrebsfrüherkennung: Stuhltest auf verstecktes Blut

Männer und Frauen können einen Stuhltest auf verstecktes Blut ab dem 50. Lebensjahr einmal im Jahr nutzen und ab dem 55. Lebensjahr alle zwei Jahre. Sie erhalten den Test bei ihrer hausärztlichen, internistischen, urologischen oder gynäkologischen Praxis. Der Stuhltest kann kleinste Mengen Blut im Stuhl mit Hilfe von Antikörpern aufspüren, er heißt deshalb auch Immunologischer Test. Das Blut kann ein Hinweis auf Polypen oder Darmkrebs sein.

Der Test ist schmerzfrei und relativ zuverlässig. Aber er bietet keine hundertprozentige Sicherheit. 70 von 100 Krebs-Erkrankungen werden so entdeckt. Die kleine Stuhlprobe in einem Teströhrchen wird von einem Labor ausgewertet. Ein positives Ergebnis muss nicht bedeuten, dass man Krebs hat. Das Blut im Stuhl kann auch andere Ursachen haben. Zur Abklärung erfolgt dann jedoch eine Darmspiegelung.

Die große Darmspiegelung

Die große Darmspiegelung gilt als zuverlässigste Methode zur Früherkennung. 95 von 100 Krebs-Erkrankungen werden entdeckt. Mit einem Endoskop untersucht der Arzt oder die Ärztin den gesamten zuvor gereinigten Dickdarm und den Enddarm. Entdeckte Wucherungen (Polypen) und Krebsvorstufen (Adenome) werden dabei sofort mit einer Zange oder Schlinge entfernt und später im Labor unter dem Mikroskop auf mögliche bösartige Zellveränderungen untersucht.

Die kleine Darmspiegelung (Sigmoidoskopie)

Bei der so genannten Sigmoidoskopie werden nur die letzten 60 Zentimeter des Dickdarms (Sigma) begutachtet. Der Darm wird vorab in der Praxis mittels eines Einlaufs gereinigt. Die Untersuchung dauert in der Regel fünf bis zehn Minuten und ist ohne Betäubungsmittel möglich. Sie ist weniger aufwändig und risikoärmer, es werden dabei allerdings nicht alle Bereiche des Darms eingesehen.

Kapselendoskopie: Kleine Kamera zum Schlucken

Eine Untersuchungsmethode zur Früherkennung von Dickdarmkrebs und Dünndarmkrebs ist die Kapselendoskopie. Dabei wird eine Kapsel in der Größe einer länglichen Tablette geschluckt. In ihr stecken Licht und eine Kamera, die die Bilder nach außen sendet. Die Kapsel "reist" für sechs bis acht Stunden über den Magen durch den Darm, bis sie auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden wird.

Damit kann erstmals der Dünndarm genau untersucht werden. Das Verfahren hilft auch, wenn die vollständige Darmspiegelung nicht möglich ist, zum Beispiel aufgrund von Verwachsungen oder Verschlingungen des Darms. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Kosten nur in begründeten Einzelfällen.

Nachteile: Die Zuverlässigkeit ist im Vergleich zur herkömmlichen großen Darmspiegelung geringer. Außerdem können keine Polypen oder Gewebeproben entnommen und anschließend untersucht werden. Die Vorbereitungen zur Reinigung des Darms sind ähnlich wie bei der großen Darmspiegelung.

Vorsorge: Lebensgewohnheiten ändern

Um Darmkrebs vorzubeugen, gibt es neben Vorsorgeuntersuchungen viele Dinge aus dem Bereich Lebensstil, mit denen man das Darmkrebsrisiko senken kann. Dazu gehören:

- Viel bewegen: Damit lässt sich laut Deutscher Krebshilfe die Wahrscheinlichkeit, an Dickdarmkrebs zu erkranken statistisch gesehen um 20 bis 30 Prozent verringern.

- Ausgewogen ernähren: Dazu gehört vor allem eine für den Darm abwechslungsreiche Ernährung mit viel Gemüse und Ballaststoffen. Auch wenig rotes Fleisch zu essen wirkt sich laut Forscherinnen und Forschern positiv beziehungsweise präventiv aus.

- Nicht Rauchen und auch sonstigen Nikotinkonsum vermeiden.

- Möglichst wenig Alkohol trinken: Männer maximal einen halben Liter Bier oder einen viertel Liter Wein pro Tag, Frauen ein Viertel Liter Bier oder ein Achtel Liter Wein pro Tag.

Behandlung von Darmkrebs

Je früher Darmkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen, weil bei früher Diagnose - und beispielsweise der Entdeckung von Vorstufen (Darmpolypen) - die Behandlung effektiv eine Entwicklung von Darmkrebs beziehungsweise die Bildung von gefährlichen Metastasen vermeiden kann.

Wird bei Dickdarmkrebs und Enddarmkrebs im Frühstadium operiert, betragen die Heilungschancen durch diese Therapie bis zu 90 Prozent. Die Operation ist bei Darmkrebs die wichtigste Maßnahme. Dabei werden Teile des Darms entfernt. Kann der Tumor (Karzinom) zusammen mit den angrenzenden Lymphknoten komplett entfernt werden, ist die Heilungschance hoch.

Hintergrund: Bei Darmkrebs entstehen Metastasen meist zuerst in den Lymphknoten, Ärzte und Ärztinnen sprechen von lymphogener Metastasierung. Obwohl Details natürlich von der genauen Lage des Darmtumors abhängen, sind tendenziell am häufigsten die Lymphknoten an der großen Bauchschlagader und die Lymphknoten der Leistengegend betroffen. Ein künstlicher Darmausgang ist nach der Therapie nur selten nötig.

Chemo- und Strahlentherapie bei Metastasen

Je nach genauer Stelle und dem Stadium der Krebserkrankung wird zusätzlich eine Chemotherapie durchgeführt, häufig auch eine Strahlenbehandlung. Mit Chemotherapie und/oder Strahlentherapie werden im fortgeschrittenen Stadium von Darmkrebs auch Metastasen (oft auch Tochtergeschwülste genannt) behandelt. Metastasen sind über Blutgefäße oder das Lymphsystem "gewanderte" oder gestreute Krebszellen, die in anderen Organen Geschwülste bilden. Bei Darmkrebs sind Metastasen laut Deutscher Krebsgesellschaft besonders häufig in der Leber oder Lunge zu finden.

Behandlungen wie die Chemotherapie unterstützen palliativ, aber eine Heilung ist in einem Stadium, in dem schon Metastasen diagnostiziert wurden, nicht mehr möglich. Allerdings gibt es viele Therapiemöglichkeiten und zum Beispiel auch Medikamente, die die Lebensqualität verbessern und die Lebenserwartung deutlich steigern können.