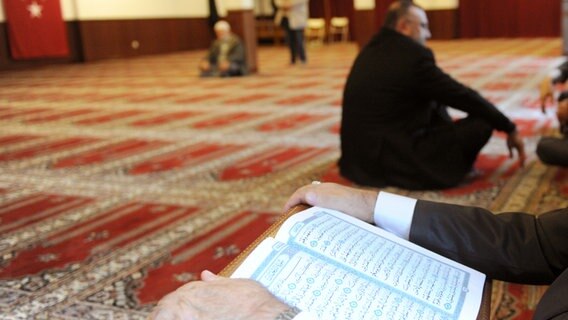

Religionsverfassungsrecht: Geht Koalition auf Muslime zu?

Immer mehr Menschen mit unterschiedlicher islamischer Prägung leben in Deutschland. Die Regierungsparteien haben deshalb im Koalitionsvertrag festgeschrieben, muslimische Gemeinden besser beteiligen zu wollen.

Um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu sein, ist der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht zwingend. Aber er ist von Vorteil. Denn eine Körperschaft hat beispielsweise das Recht, von ihren Mitgliedern Steuern zu erheben, sie kann sich aber auch ein von bestimmten Werten geleitetes eigenes Binnenrecht geben.

Diese Rechtsform ist also speziell auf die Besonderheit von Religionsgemeinschaften zugeschnitten, sagt Emanuel Towfigh, Professor für öffentliches Recht an der EBS-Universität in Wiesbaden: "Der Körperschaftsstatus erlaubt eine gewisse Flexibilität, die beispielsweise die großen Kirchen, aber auch eine Reihe anderer Religionsgemeinschaften inzwischen schätzen gelernt haben und ausleben. Wenn man da jetzt einen Zwischenstatus einführt, führt das letztlich zu einer Zweiklassen-Religionsgemeinschaftsordnung." Genau darauf scheint es aber hinauszulaufen.

Wie kann man Kooperation voranbringen?

Eines der Argumente: Muslimische Gemeinden seien nicht mitgliedschaftlich organisiert, der Körperschaftsstatus könne ihnen deshalb nicht zuerkannt werden. Um nun trotzdem die Kooperation zwischen Staat und muslimischen Gemeinden voranzubringen, werden Lösungen zwischen den Rechtsformen Körperschaft und Verein diskutiert, etwa ein Register geprüfter Religionsgemeinschaften.

Bülent Ucar, islamischer Theologe an der Universität Osnabrück, sagt deutlich, was er davon hält: "Die Gesetzgebung in unserem Land geht von einer Gleichberechtigung aller Religionsgemeinschaften aus. Entweder müssen Muslime genauso behandelt werden wie Juden, Christen und andere Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, oder man muss offen ein Bekenntnis dazu ablegen und sagen, dass man Muslime offen strukturell ausgegrenzt. Aber mit Zwischenlösungen zu arbeiten, halte ich für problematisch. Insbesondere, wenn man im Blick behält, dass man ein Interesse an der Integration, an der Beheimatung von Musliminnen und Muslimen in Deutschland hat. Und Signale, die quasi von einem Religionsverfassungsrecht zweiter Klasse für Muslime ausgehen, sind in diesem Kontext nicht hilfreich."

Religionsfreiheit muss geschützt werden

Lamya Kaddor, religionspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, beruft sich auf das Grundsatzprogramm ihrer Partei: "Das Ziel sind Staatsverträge mit islamischen Religionsgemeinschaften, die in keiner strukturellen Abhängigkeit zu einem Staat, einer Partei oder politischen Bewegung in deren oder dessen jeweiliger Regierungspolitik stehen und sich religiös selbst bestimmen. Ich würde die Verträge allerdings nicht als Ultima ratio darstellen, sondern eben als einen möglichen Weg."

Staatsverträge könnten zwar sinnvoll sein, um Einzelfragen zu klären, sagt Emanuel Towfigh. Der Rechtsexperte bleibt aber kritisch: "Bei einem Vertrag geht es immer darum, das Verhalten des anderen zu beeinflussen und deswegen ist das kein unschuldiges Mittel, gerade im Religionsverfassungsrecht." Towfigh befürwortet die derzeit geltende Sicht des Bundesverfassungsgerichts: "Der Körperschaftsstatus ist ein Instrument, mit dem Religionsfreiheit gesichert werden soll. Und zwar die Religionsfreiheit von Individuen."

Versachlichung der Debatte gefordert

Der Jurist hat sich intensiv mit der Religionsverfassung der Bahai auseinandergesetzt. Als kleine Gemeinschaft haben sie es geschafft, den Status einer Körperschaft zu erlangen. Mit Blick auf die deutlich größere Gruppe der Muslime plädiert Towfigh für eine Versachlichung der Debatte. Statt feste Mitgliedschaften zur Voraussetzung zu machen, könnte man doch von einer Art Moschee-Benutzungsverhältnis ausgehen. So wie ja auch Rundfunkanstalten nicht Mitglieder, sondern Nutzer hätten.

Aus Towfighs Sicht hindert in der Verfassung nichts daran, die Anforderungen an den Körperschaftsstatus flexibler zu gestalten. Das gegen die Statusverleihung auch vorgebrachte Argument, nicht alle muslimische Gemeinden seien rechtstreu, zieht aus Sicht des Juristen ebenfalls nicht: "Alle Organisationen haben auch ein gewisses Gefahrenpotential. Das gilt aber für Kirchen, Freikirchen, andere Religionsgemeinschaften auch. Man muss immer gucken, mit wem man sich da institutionell einlässt." Ob die Ampelkoalition wirklich einen großen Schritt auf die Muslime zugehen wird, scheint derzeit völlig offen.