Hitze im Museum: Braucht es klimatisierte Ausstellungshäuser?

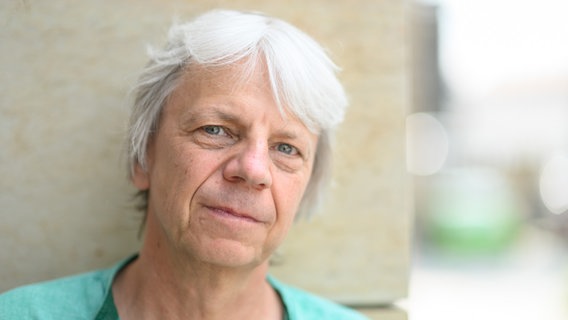

Der Konservierungswissenschaftler Stefan Simon vom Rathgen-Forschungslabor "Klimakiller" setzt auf nachhaltige "grüne" Museen und hinterfragt die Notwendigkeit von auf 20 Grad gekühlten Ausstellungsräumen.

Typische Temperaturen in Museen liegen etwa zwischen 20 Grad und 24 Grad. Die relative Raumluftfeuchte beträgt circa 50 bis 60 Prozent - unabhängig von aktuellen Außenluftbedingungen und der aktuellen Besucherzahl. Aber muss das so sein? Ein Gespräch dazu mit dem Konservierungswissenschaftler Stefan Simon vom Rathgen-Forschungslabor "Klimakiller".

Herr Simon, wie viel Hitze verträgt Kunst?

Stefan Simon: Es ist natürlich eine ganz aktuelle Frage angesichts der hohen Temperaturen im Sommer. In Chemie lernt jeder in der Schule, dass sich mit zehn Grad Temperaturerhöhung, die chemischen Reaktionen verdoppeln. Das ist die sogenannte RGT-Regel, das heißt: Je höher die Temperatur, umso schneller laufen Korrosionsprozesse, Polymerabbau und andere chemische Reaktionen ab. Hohe Temperaturen sind also eigentlich nicht besonders gut für Kunst und Kulturgüter. Man kann das aber nicht so genau festmachen, denn wir müssen ja mit der Umwelt leben, die um uns herum existiert. Deswegen wird es sich ja nicht auf Dauer leisten lassen, unsere Museen auf 20 Grad zu kühlen, wenn wir draußen 40 Grad haben. Das wird auch keine Klimaanlage schaffen.

Die 20 Grad, die Sie gerade ansprechen, die wird in den meisten Museen empfohlen und ist dort auch so eingestellt. Wichtiger soll aber noch die 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit sein. Worauf kommt es tatsächlich an? Denn Kunstwerke, die wir heute zeigen, haben Jahrhunderte zum Teil unter ganz widrigen Bedingungen irgendwo in Kirchen überdauert.

Simon: Ja. Gehen Sie nach Venedig. Schauen Sie sich dort die Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari an. Da hängt ein berühmtes Gemälde von Tizian. In dieser Kirche sind Messungen gemacht worden, da wird es im Winter drei Grad kalt und die relative Feuchte schwankt zwischen 30 und 80 Prozent. Das ist kein Einzelfall. Ein großer Teil des Kulturerbes in Europa hängt in den katholischen Kirchen und tatsächlich, wie Sie ganz richtig sagen, ist es in seiner Geschichte hohen Schwankungen von Feuchte und Temperatur ausgesetzt gewesen.

Damit will ich nicht sagen, dass da nicht auch Schäden auftreten. Natürlich sind auch dort immer wieder Schäden beobachtet worden. Aber wissen Sie, wo wir das Kulturgut verlieren? Ich sehe das als Konservierungswissenschaftler aus einer recht globalen Perspektive. Das sind Ereignisse wie Anfang September 2018, als 20 Millionen Objekte in Rio de Janeiro im Nationalmuseum verbrannt sind. Das sind Erdbeben, Flutereignisse, Naturkatastrophen. Das ist der Krieg. Das ist vor allem auch die Urbanisierung und die Landwirtschaft, die Kulturerbe zum Verschwinden bringt. Das ist nicht das falsch eingestellte Klima in einem Museum, da halten sich die Objekte gut. Wenn sie kaputtgehen, dann aufgrund anderer Faktoren.

Wenn man jetzt aber Kunsthäuser als, ich nenne es mal CO2-Schleudern identifizieren mag: Natürlich spielt das nur eine klitzekleine Rolle insgesamt bei den anderen großen Emittenten. Woran liegt es denn, dass wir uns an diesen 20 Grad aufhalten? Ist das vor allem dann für die Besucherinnen und Besucher?

Die Mindesttemperatur von 19, 20 Grad in Museen ist überhaupt kein konservatorisches Kriterium. Das wird immer wieder mal vorgebracht, Da heißt es: Ja, wir haben hier so hervorragende, konservatorische Bedingungen. Das ist ein Paramater, der einzig und allein an den Regelungen des Arbeitsschutzes ausgerichtet ist, bzw. am Komfort, am Anspruch und der Behaglichkeit der Besucher. Das meiste Kunst- und Kulturgut würde sich bei niedrigeren Temperaturen durchaus wohler fühlen als bei 20 Grad.

Wie sähe denn ein "grünes" Museum idealerweise aus?

Auch dazu haben wir natürlich schon seit vielen Jahren publiziert, geschrieben und geforscht. Ein "grünes" Museum ist nach einer mir einleuchtenden Definition ein Museum, welches die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche, die ökologische und auch die soziale Säule in seinen Betrieb übernimmt. Das heißt, man muss zum Beispiel Museen heutzutage so bauen, dass das Gebäude selbst als primäre Kontrollinstanz für die klimatischen Bedingungen dienen kann. Es kann nicht nur immer auf die Technik geschoben werden, die immer anspruchsvoller und immer komplizierter wird. Das ist nicht nachhaltig zu stemmen, auch nicht in einer Zeit, wo die Ressourcen schwinden und wo der Klimawandel praktisch täglich stärker an unsere Tür klopft.

Das Gespräch führte Philipp Cavert.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Museen