Die Sturmflut in SH: "Das Wasser war wütend und stürmisch"

Die Sturmflut vom 16. auf den 17. Februar 1962 richtet nicht nur in Hamburg, sondern auch in Schleswig-Holstein große Schäden an. Viele Köge und Höfe stehen unter Wasser, zahlreiche Deiche brechen.

"In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar war das Wasser sehr wütend und stürmisch", so hat es Regina Petersen von der Hallig Langeneß einst dem NDR erzählt. Als mitten in der Nacht die Mauern des Wohnhauses unter dem Wasserdruck einbrechen, flüchten sie und ihr Mann und Hauke mit der neun Monate alten Tochter vom Dachboden durch das bauchtiefe Wasser auf den zehn Meter hohen Heudiemen. Stunde um Stunde harren sie dort aus. Dann endlich sinkt der Pegelstand. Sie haben überlebt. Überlebt wie die Menschen im überschwemmten Uelvesbüller Koog auf Eiderstedt.

Anders als in Hamburg sind in Schleswig-Holstein keine Todesopfer zu beklagen. Die Sturmflut vom 16. auf den 17. Februar 1962 ist zu Recht als "Hamburgflut" in die Geschichte eingegangen. Dort sterben 315 Menschen. Doch die Schäden zwischen Elbe und Sylt sind gewaltig. Sie lösen das größte Deichbau-Programm in der Geschichte Schleswig-Holsteins aus.

Behörden und Bewohner sind 1962 von der Flut überrascht

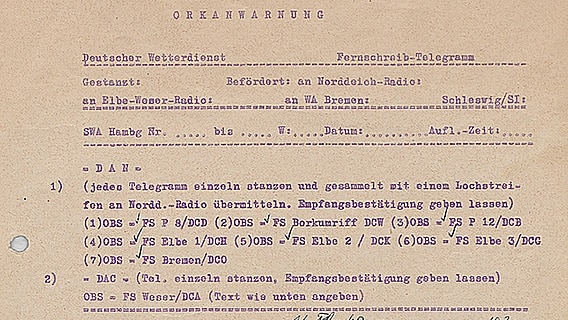

"Die Flut hat uns alle überrascht", räumt Hamburgs damaliger oberster Katastrophenschützer Heinz Breuer nach der Schicksalsnacht ein. Die Tagesschau meldet noch um 20.15 Uhr "stürmische bis steife Winde". Erst um 20.30 Uhr gibt der NDR Hörfunk eine bedrohlichere Sturmflutwarnung des Deutschen Hydrographischen Institutes (DHI) heraus: "Für das gesamte Gebiet der deutschen Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut mit Wasserständen von 3 bis 3,50 Meter über Normal." Das haben die Menschen hinter den Deichen, auf den Inseln und Halligen gerade vier Tage vorher schon so erlebt. Nichts war passiert. Die meisten gehen deshalb beruhigt ins Bett.

Doch die Lage spitzt sich zu, das Wasser kommt früher - und steigt höher. Als um 23.30 Uhr nach der Tagesschau die erneute, nun viel dramatischere Sondermeldung folgt, ist es zu spät. In Hamburg brechen schon die Deiche. Ein Sechstel des Hamburger Stadtgebietes wird in den folgenden Stunden überflutet, allein in der Hansestadt sterben 315 Menschen, mehr als 20.000 müssen unter zum Teil dramatischen Umständen evakuiert werden und verlieren ihr Hab und Gut. Die Flut hatte die Hamburg kalt erwischt.

Katastrophe an einem normalen Februar-Tag

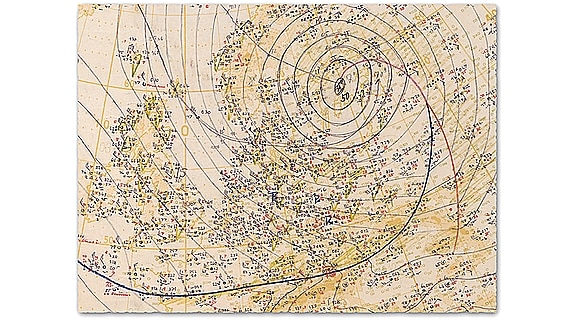

In Schleswig-Holstein beginnt der 16. Februar 1962 unspektakulär. Fast routinemäßig informiert das Wetteramt Schleswig die Landesregierung um 9.45 Uhr, dass ein schwerer Sturm mit schweren Orkanböen zu erwarten sei. Eine halbe Stunde später informiert das Innenministerium die Landräte und die Deichgrafen. Um 15 Uhr kommt die Meldung nach Kiel: Die Deiche halten der Nachmittagsflut gut stand.

Dann geht es auf Schlag auf Schlag. Um 17 Uhr wird eine weitere Sturmflut für Mitternacht angekündigt. Um 22 Uhr löst Kiel Katastrophenalarm aus: Wie in Hamburg steigt die Flut auch an der Westküste früher und stärker als erwartet. Nur eine halbe Stunde später erreichen Feuerwehren, Freiwillige, Einheiten des Katastrophenschutzes, des Technischen Notdienstes und der Bundeswehr die gefährdeten Deichabschnitte.

Sandsäcke sollen die Flut stoppen - der Sturm ist stärker

Um Mitternacht wütet die Flut. Während Familie Petersen auf der Hallig Langeneß oben auf dem Heudiemen im Wasser-Chaos ausharrt, schlagen die Wellen schon mit Macht an und über die Deiche, reißen schon Klei an See- und Landseite weg, waschen immer größere Löcher aus. Eilig eingeschlagene Pfähle und durch Menschenketten herbeigeschaffte und in die Löcher geworfene Sandsäcke sollen die Flut stoppen. Doch der Sturm ist stärker. Die Deiche brechen.

Eine verheerende Bilanz

Der Morgen des 17. Februar ist überschattet von den Nachrichten aus Hamburg. Dort werden noch immer Menschen mit Hubschraubern und Schlauchbooten geborgen, viele Tote müssen aufgebahrt werden. An der Westküste gibt es zwar keine Toten zu beklagen, aber die Bilanz der Sturmflut ist dennoch verheerend. Nicht nur die Deiche des Uelvesbüller und des Dockkoogs vor Husum sind gebrochen, viele Köge stehen unter Wasser, Menschen sind auf ihren Höfen eingeschlossen. Auf Sylt hat sich die Sturmflut bis zu 16 Meter tief in die Dünen gefressen. Katastrophal fällt die Deichschau aus: Von den 560 Kilometern Seedeichen auf dem Festland Schleswig-Holsteins sind 70 Kilometer zerstört, 80 Kilometer erheblich beschädigt und weitere 120 müssen repariert werden.

Die Deichgrafen sind entsetzt - und erstaunt. Der Deich des Tümlauer Kooges hat gehalten, obwohl am Ende nur noch eine mauerdicke Kleischicht die Nordsee aufhält. Auch vom Deich vor dem Büsumer Ortszentrum steht am Tag danach nur noch ein kümmerlicher Rest. Die Elbdeiche haben widerstanden, die Flussdeiche der Stör nicht. Itzehoe im Kreis Steinburg wird vom Rückstau überschwemmt. An der Krückau und der Pinnau gibt es keinen Deichschutz. Das Wasser ist in die Straßen und Keller von Elmshorn und Uetersen gelaufen.

Jahrhundertflut ebnet Weg für mehr Hochwasserschutz

Die Sturmflut vom 16. auf den 17. Februar 1962 war die größte seit der großen Flut, die die Nordseeküste in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 1825 heimgesucht hatte. Weil sie damals vor allem auf den nordfriesischen Halligen gewaltige Verluste forderte, ging sie als "Halligflut" in die Geschichte ein und galt als Jahrhundertflut. Zu der wird 137 Jahre später auch die "Hamburgflut" erklärt. Sie bleibt im Bewusstsein der Menschen - obwohl die Pegelstände zumindest an der Westküste durch den Orkan "Capella" am 3. Januar 1976 noch höher steigen sollen.

Doch die - gemessen an der Höhe - eigentliche Jahrhundertflut von 1976 bleibt ohne derart schwerwiegende Folgen wie die "Hamburgflut". Grund dafür ist der "Generalplan Deichverstärkung, Deichverkürzung und Küstenschutz", der für Schleswig-Holstein am 20. Dezember 1963 als Folge der Sturmflut von 1962 auf den Weg gebracht wurde. So sind die Deiche auf dem Festland 1976 kürzer, höher und stärker als noch 14 Jahre zuvor. Nicht nur auf Langeneß können die Hallig-Bewohner damals in neuen Schutzräumen sicher abwarten, bis sich der "Blanke Hans" ausgetobt hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel

Bundesrepublik Deutschland