Am seidenen Faden: Hamburgs Weg zur Kapitulation

Kämpfen bis zum Untergang: So lautet Hitlers Befehl noch in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs im April 1945. Doch der Einsatz von drei mutigen Männern ebnet den Weg zur kampflosen Kapitulation Hamburgs vor 75 Jahren, am 3. Mai 1945.

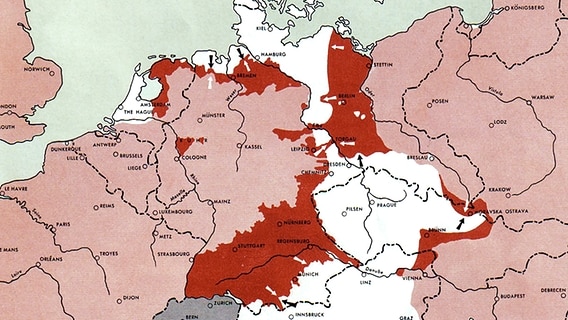

Ende April 1945 stehen die britischen Streitkräfte kurz vor Hamburg. Die Frontlinie verläuft lediglich 15 Kilometer südlich der Hansestadt. Die Lüneburger Heide befindet sich in der Hand der Briten, die am 15. April das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreien. Lüneburg ergibt sich am 18. April kampflos, Bremen fällt am 27. April - und erleidet große Verluste und massive Zerstörung, weil sich die Stadt bis zum Schluss widersetzt.

Hitler fordert Kampf bis zum bitteren Ende

Der Weg Hamburgs scheint klar. Auf Hitlers Befehl wird die Stadt zur Festung erklärt. Das heißt: Sie soll unter allen Umständen verteidigt werden. Dabei ist die Hansestadt nach dem Bombenkrieg bereits schwer gezeichnet. Ende Februar 1945 erfolgt der 190. Bombenangriff. Von den 563.533 vor Kriegsbeginn vorhandenen Wohnungen sind im Mai 1945 lediglich 114.757 unbeschädigt geblieben. Zehntausende Menschen sind Opfer der Bomben geworden.

Volkssturm soll Abwehrkampf bestreiten

Am 22. April beginnt die offizielle "Festungskampfzeit“ in Hamburg. Panzersperren auf der Reeperbahn sollen den Briten Einhalt gebieten. Zudem sollen die Hafenanlagen für den Feind unbrauchbar gemacht werden, etwa durch das Versenken von Schiffen. Allerdings kann die Hamburger Militärführung Großadmiral Karl Dönitz davon überzeugen, den Befehl zur Zerstörung des Hafens zunächst auszusetzen. Neben den 20.000 verbliebenen regulären Soldaten steht der so genannte Volkssturm - alle waffenfähigen Männer zwischen 16 und 60 Jahren - zum Abwehrkampf bereit.

Alibi-Angriffe durch Kampfkommandanten

Doch Kampfkommandant Alwin Wolz ist die Aussichtslosigkeit der Lage bewusst. Wohl um dem Befehl offiziell nachzukommen, lässt Wolz Ende April zwei kleine Angriffe auf die südlich gelegenen Ortschaften Hoopte und Vahrendorf unternehmen, die sich bereits in britischer Hand befinden.

Harburg unter Beschuss

Unterdessen verharren die Briten vor der Stadt. Die britische Artillerie ist bereits so nah, dass sie gelegentlich Hamburger Außenbezirke beschießt. Im Visier der Briten stehen insbesondere wichtige Knotenpunkte wie der Harburger Bahnhof. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegen die Phoenix Werke, wo Reifen für Wehrmachtsfahrzeuge hergestellt werden. Zudem befindet sich im Werk ein Lazarett, in dem auch britische Kriegsgefangene liegen.

Mutiger Plan zur Rettung des Lazaretts

Um das Lazarett zu schützen, lässt Stabsarzt Hermann Burchard ein Rotes Kreuz auf dem Werksdach anbringen und fasst mit Phoenix-Generaldirektor Albert Schäfer einen mutigen Entschluss: Sie wollen den Briten als Unterhändler entgegentreten und so das Lazarett retten. Burchard lässt sich die geplante humanitäre Rettungsaktion von Wolz genehmigen.

Mit weißer Fahne zu den britischen Linien

Am Morgen des 29. April startet ihre Mission: Gemeinsam mit ihrem Dolmetscher Leutnant Otto von Laun nähern sich Burchard und Schäfer den britischen Linien - und werden trotz weißer Fahne zunächst beschossen. Die Engländer erklären später, dass sie fürchteten, mit diesem Trick von der Wehrmacht ausspioniert zu werden. Die drei Unterhändler werden mit verbundenen Augen zum britischen Captain Thomas Martin Lindsay nach Buchholz gebracht. Dort versichern sie den Briten, dass das Werk seine Produktion vollständig eingestellt hat, und erhalten die Zusage, dass das Lazarett ab sofort nicht mehr beschossen wird.

Briten loten Möglichkeit einer Kapitulation aus

Der britische Captain nutzt das Zusammentrefffen, um sich in Einzelgesprächen mit den Emissären nach der Möglichkeit einer kampflosen Kapitulation Hamburgs zu erkundigen. Als Militärangehörige dürfen Burchard und von Laun allerdings lediglich über das Lazarett verhandeln - und halten sich daran. Zivilist Schäfer jedoch erklärt, dass die Hamburger nach seiner Einschätzung kriegsmüde seien und Gauleiter Karl Kaufmann vernünftig handeln werde. Daraufhin entschließt sich Lindsay, Schäfer ein Schreiben an den Kampfkommandanten Wolz mitzugeben. Darin fordert Lindsays Vorgesetzter Generalmajor Lewis Lyne die Hansestadt zur kampflosen Kapitulation auf.

Unterhändler Schäfer überbringt brisantes Schreiben

Am 30. April schicken die Briten Schäfer zurück nach Hamburg zu Wolz - mit dem brisanten Schreiben unter der Einlegesohle seines rechten Schuhs. Eine heikle Mission: Wäre der Brief entdeckt worden, hätte Schäfer als Hochverräter gegolten. Doch er kommt durch. Der Kampfkommandant empfängt Schäfer im Befehlsbunker in der Rothenbaumchaussee und erklärt sich bereit, bei Reichsstatthalter Kaufmann die Zustimmung zur Kapitulation zu erwirken. Mit Erfolg: Angesichts der aussichtslosen militärischen Lage versperrt sich der Gauleiter nicht mehr der Einsicht, dass der Krieg verloren ist. Er willigt ein, die kampflose Übergabe der Hansestadt vorzubereiten.

Nachricht vom Tod Hitlers

Mitten in diese sensiblen Vorbereitungen platzen am 1. Mai zwei Meldungen. Über den Reichssender Hamburg wird - mit einem Tag Verspätung - die Nachricht vom Tod Adolf Hitlers verbreitet. Zudem erfährt Wolz, dass er in Kürze abgelöst werden soll. Eile ist geboten. Noch am Abend des 1. Mai begeben sich zwei deutsche Offiziere auf Weisung von Wolz zu den Briten und überbringen Generalmajor Lyne das Antwortschreiben: Darin erklärt sich die Hamburger Führung bereit, die kampflose Übergabe der Stadt zu verhandeln.

Dönitz erfährt von Kapitulations-Absichten

Einen Tag später versetzt eine Veröffentlichung der "Hamburger Zeitung" die Bevölkerung in Aufruhr. Ab dem Mittag des 2. Mai ist im Schaufenster der Zeitung ein Abdruck des Aufrufs zu lesen, der im Fall einer Kapitulation verbreitet werden soll. Davon erfährt auch Hitlers Nachfolger, Großadmiral Dönitz. Obwohl er nicht in die Verhandlungen eingebunden war, stimmt er der kampflosen Übergabe Hamburgs zu. Denn inzwischen haben die Briten Lübeck und die US-Amerikaner Wismar eingenommen.

Kapitulation bei Lüneburg besiegelt

Noch am Abend des 2. Mai begibt sich Wolz zu Generalmajor Lyne und bereitet mit den Briten die Kapitulation vor. Am nächsten Morgen fährt er ins Hauptquartier der Zweiten britischen Armee nach Häcklingen bei Lüneburg. Dort unterschreibt er die Kapitulationsurkunde. Unterdessen verbreitet der Rundfunk seit den frühen Morgenstunden des 3. Mai in Hamburg die Nachricht, dass die Briten am Nachmittag einmarschieren werden. Zwischen 13 und 19 Uhr herrscht Ausgangssperre.

Hamburg in britischer Hand

In drei großen Marschsäulen aus Richtung Buxtehude, Tötensen und Hittfeld rollen die britischen Truppen ab 16 Uhr auf die Hamburger Innenstadt zu. Um 18.25 Uhr übergibt Wolz vor dem Rathaus die Stadt Hamburg an den britischen Brigadegeneral John Michael Spurling. Am 4. Mai wird Karl Kaufmann, eine Woche später Bürgermeister Krogmann festgenommen. Ab sofort kontrollieren die Briten alle Bereiche des öffentlichen Lebens.

Die Hamburger Bevölkerung ist erleichtert, dass endlich Frieden herrscht. Daran haben Alwin Wolz, Albert Schäfer und Captain Thomas Lindsay einen großen Anteil. Lindsay kehrt nach England zurück und wirkt dort als Komponist und Übersetzer. Wolz muss für zwei Jahre in Kriegsgefangenschaft. Danach lebt er als Bauer in Bayern. In späteren Jahren leitet er den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der mutige Zivilist Schäfer übernimmt Ende 1946 für neun Jahre den Posten des Präses der Hamburger Handelskammer.