Friedhof Ohlsdorf: Hamburgs Parkfriedhof im Wandel der Zeit

Landschaftspark statt Totenstadt: 1877 eröffnet in Hamburg-Ohlsdorf ein moderner Friedhof - mit Einzelgräbern auch für Arme. Heute ist er der größte Parkfriedhof der Welt, auf dem Prominente wie unzählige Kriegsopfer ruhen.

Hamburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Der Hafen floriert, die Bevölkerungszahl steigt - die Stadt wächst in rasantem Tempo. Wohnraum in der Stadt ist knapp und auch vor den Toren ist kein Platz: Dort befinden sich mehrere Friedhöfe, denn Beerdigungen innerhalb der Stadtmauern sind bereits seit 1813 verboten. Größere Friedhöfe liegen vor dem Dammtor - auf dem heutigen Areal des Parks Planten un Blomen - und vor dem Steintor an der heutigen Kirchenallee.

Gesucht: Ein weitläufiges Friedhofsgelände

Doch in der boomenden Stadt wird es nun auch auf den Friedhöfen eng, außerdem ist der Platz dort für künftige Stadterweiterungen interessant. Der Senat setzt 1873 deshalb eine Kommission ein, die nach geeigneten Grundstücken für einen Zentralfriedhof suchen soll. Er soll so groß sein, dass es Hamburg nie wieder an Bestattungsfläche mangelt. 1874 kauft die Stadt 190 Hektar Wiesen- und Feldflächen in Ohlsdorf - weit nördlich vor den Toren der Stadt. Hier soll der neue, überkonfessionelle Friedhof entstehen.

Wilhelm Cordes plant Landschaftspark statt Totenstätte

Mit den Planungen beauftragt die Stadt den Architekten Wilhelm Cordes. Er wird auch der erste Friedhofsverwalter. Seine Idee: Ein romantischer Parkfriedhof im Stil englischer Landschaftsgärten: "Der Friedhof soll nicht eine Stätte der Todten und der Verwesung sein. Freundlich und lieblich soll Alles dem Besucher entgegentreten", so beschreibt er sein Konzept. Es prägt bis heute den Charakter des Ohlsdorfer Friedhofs. Cordes berücksichtigt auch neue medizinische Empfehlungen. Demnach soll jeder Verstorbene - egal ob arm oder reich - aus hygienischen Gründen auf dem neuen Friedhof sein eigenes Grab erhalten.

Drei Beisetzungen zur Eröffnung

Am 1. Juli 1877 wird der Friedhof eröffnet. Da er weit vor den Toren Hamburgs liegt, versammeln sich die geladenen Gäste am Schweinemarkt nahe dem heutigen Hauptbahnhof und werden mit Pferde-Omnibussen nach Ohlsdorf gefahren. Etwa eine Stunde dauert die Fahrt.

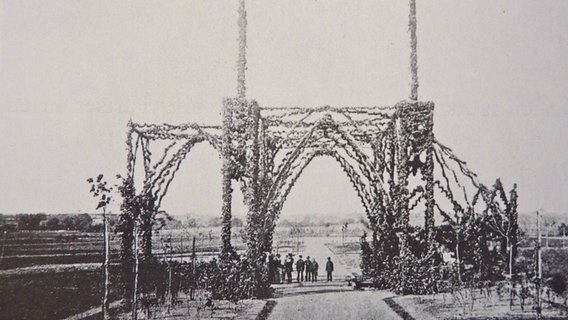

Die feierliche Einweihung findet im Rahmen der ersten drei Beisetzungen statt. Eine Tischlerfrau und zwei Arbeiter, alle drei verstorben im Krankenhaus St. Georg, sind die sogenannten Zuerstbeerdigten. In seiner Rede erklärt der damalige Senator und spätere Bürgermeister Johannes Versmann, er glaube, die Eröffnung "nicht würdiger begehen zu können, als durch die Verbindung derselben mit dem ersten hier stattfindenden Begräbniß". Über den Gräbern der Verstorbenen wird ein mit Blumengirlanden geschmücktes Holzgerüst aufgebaut, das an ein Kirchenschiff erinnert.

Drei Buchen für die "Zuerstbeerdigten"

Später werden ihnen zu Ehren drei Trauerbuchen gepflanzt. Sie befinden sich noch heute an der Begräbnisstelle, zusammen mit einem Findling, auf dem eine Bronzetafel an die Friedhofseröffnung erinnert. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Grab Heinrich Schwens, des Vorbesitzers des Ohlsdorfer Geländes. Er war einen Tag vor Eröffnung des Friedhofs gestorben. Schwens umgebautes Bauernhaus dient in den ersten Jahren als Friedhofskapelle.

Ruhestätte in Ohlsdorf ist ein preisgekrönter Friedhof

Ab 1879 ist der weit außerhalb gelegene Friedhof über eine mehrmals täglich verkehrende Pferde-Omnibuslinie erreichbar, 1897 wird eine Straßenbahn gebaut. Ab 1906 fährt dann auch die S-Bahn bis nach Ohlsdorf. Für die kommenden Jahrzehnte ist Ohlsdorf der einzige Begräbnisplatz Hamburgs, die anderen Friedhöfe werden nach und nach geschlossen.

Es entstehen zahlreiche repräsentative Grabstätten und Mausoleen reicher Hamburger Reeder, Kaufleute und Architekten. Schon bald entwickelt sich der Friedhof zum Ausflugsziel der Hamburger. Auch international macht sich die Anlage einen Namen: So erhält der Friedhof im Jahr 1900 auf der Pariser Weltausstellung den "Grand Prix", in anderen Städten dient er als Gestaltungsvorbild.

Erweiterung und neues Konzept unter Otto Linne

Um 1910 zeichnet sich ab, dass der Friedhof künftig noch mehr Platz benötigt. Die Stadt erwirbt weitere rund 200 Hektar Grund im östlich angrenzenden Bramfeld. Wilhelm Cordes übernimmt erneut die Planungen, doch nach seinem Tod im Jahr 1917 legt sein Nachfolger Otto Linne ein neues Konzept vor. Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit bestimmen seinen Entwurf, die neue Anlage folgt geometrischen Gesichtspunkten und unterscheidet sich so bis heute deutlich vom Cordes-Teil mit seinen geschwungenen Wegen, kleinen Wasserläufen und Hügeln.

Der Friedhof im Spiegel von Kriegen und Katastrophen

Auch die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts drücken dem Friedhof ihren Stempel auf: Es entstehen Soldatengräber für die Gefallenen zweier Weltkriege. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs beschließt der von der britischen Militärregierung benannte Hamburger Senat, ein Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung zu errichten. Die Stele des Architekten Heinz Jürgen Ruscheweyh, 1949 gegenüber dem von Fritz Schumacher erbauten Krematorium an der Talstraße eingeweiht, birgt in 105 Urnen Asche von Opfern und Erde aus allen deutschen Konzentrationslagern.

Mahnmal für Hamburger Bombenopfer unter Kritik

In einem weitläufigen kreuzförmig angelegte Sammelgrab sind die rund 37.000 Opfer des Feuersturms, der alliierten Bombenangriffe auf Hamburg von 1943, bestattet. Das Bergen der Toten wie auch das Ausheben des Massengrabs mussten damals unter anderem Häftlinge aus dem Konzentrationslager Neuengamme erledigen.

Am 16. August 1952 wird an dem Sammelgrab ein großes Mahnmal eingeweiht. Umringt von 18 Eichenbalken mit den Namen der Stadtteile, aus denen die Toten stammen, befindet sich im Zentrum ein Sandsteinbau. Die Skulptur darin, die "Fahrt über den Styx" von Gerhard Marcks hat immer wieder für Kritik gesorgt: Die stille Szene mit sieben Figuren nehme keinen Bezug zur damaligen NS-Herrschaft und lasse das Kriegsgeschehen schicksalhaft wirken.

Weitere Stätten erinnern an Widerstandskämpfer, an die 101 Toten des Primus-Schiffsunglücks auf der Elbe im Jahr 1902 oder an die mehr als 300 Opfer der verheerenden Sturmflut von 1962.

Ohlsdorf 2050 - der Friedhof im Wandel

Seit einigen Jahren ist der Friedhof erneut inmitten eines großen Veränderungsprozesses: Weil die Zahl der Sargbestattungen seit Jahren sinkt und stattdessen Urnenbestattungen zunehmen, werden immer weniger Grabflächen belegt. Die Folge: Der Friedhof hat zu viel Platz. Im Rahmen des Projekts Ohlsdorf 2050 werden gemeinsam mit interessierten Bürgern Konzepte entwickelt, wie sich frei gewordene Flächen künftig nutzen lassen - etwa als Meditationshain oder Streuobstwiese.

Karte: Sehenswürdigkeiten auf dem Parkfriedhof Ohlsdorf