Verfall trotz Denkmalschutz: Schiller-Oper, 3. Akt

Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es für die Hamburger Schiller-Oper viele Pläne. Gastarbeiter und Asylbewerber kommen dort unter. Soll es wieder Veranstaltungen geben - oder neue Wohngebäude? Erhalt oder gar Abriss? Das ist schon lange ein Thema. (Teil 3/3)

Die kuriose Geschichte der Hamburger Schiller-Oper beginnt 1891 als glanzvolles Projekt: Damals lässt sich ein junger Zirkusdirektor in Altona einen festen Spielort für sein aufstrebendes Unternehmen bauen. Später wird daraus ein Theater und sogar ein Opernhaus. Heute steht die außergewöhnliche Stahlkonstruktion zwar unter Denkmalschutz, aber auch ziemlich allein auf dem Areal. Denn die Nebengebäude sind wegen Einsturzgefahr 2021 abgerissen worden.

3. Akt: Gefangene, Verfall und ungewisse Zukunft

Im Zweiten Weltkrieg zerstört eine Brandbombe das Bühnenhaus und einen Teil des Dachs. Soldaten nutzen jetzt die Schiller-Oper, um vor dem Aufbruch zur Front ihre Fahrzeuge in Schuss zu bringen. 1944 wird aus der ehemaligen Aufführungshalle ein Kriegsgefangenenlager. Wie die Historikerin Anke Rees aufdeckte, internieren die Nazis dort damals etwa 700 italienische Soldaten. Sie gehören zu den sogenannten Badoglio-Truppen, die sich gegen die zuvor mit Italien verbündeten Deutschen gestellt hatten.

"So kam Angelo zu uns", erinnert sich die Tochter eines Hamburger Auto-Werkstatt-Betreibers später. "Er musste morgens von der Schiller-Oper abgeholt und abends pünktlich wieder gebracht werden. Das ging so bis Kriegsende."

Rees stellte fest, dass sich die damaligen Nachbarn der Schiller-Oper nur ungern an diese Zeit erinnern. Nur mit hartnäckigem Nachfragen sei es ihr gelungen, etwas über dieses dunkle Kapitel in Erfahrung zu bringen. Die Italiener seien in den Lagern meist noch schlechter behandelt worden als andere Kriegsgefangene, weil sie in den Augen der Deutschen Verräter waren. 1945 werden die Gefangenen aus der Schiller-Oper auf andere Lager verteilt.

Schweinemast im ehemaligen Theater?

Nach dem Krieg steht das Gebäude leer. Zunächst gibt es Überlegungen, es zu einem Veranstaltungszentrum umzubauen. Doch die Baubehörde ist dagegen, weil das Ausmaß der Bombenschäden unklar ist. Alwin Hönisch, seit einigen Jahren Eigentümer, hat noch einen anderen Plan: Er will in den Anbauten der Schiller-Oper ein Restaurant einrichten - und im großen Saal eine Schweinemast-Anlage. Doch schließlich entscheidet er sich, den Wellblechbau als "Autobahnhof" zu nutzen. Fernfahrer sollen dort ihre Lkw unterstellen und reparieren lassen können und in den zum Hotel umfunktionierten Anbauten nächtigen. In den behördlichen Meldekarteien für das "Hotel Schiller-Oper" finden sich für 1950 zahlreiche Berufe, wie Historikerin Rees bei ihrer Archivrecherche feststellte, jedoch keine Fernfahrer. Vor allem Frauen hätten in dem wohnheimartigen Bau gelebt: Artistinnen und Tänzerinnen, Zimmermädchen, Hausangestellte, Schwesternhelferinnen, Verkäuferinnen. Schließlich geht Hönisch pleite. 1952 wird die Schiller-Oper wieder einmal zwangsversteigert.

Wohnheim für ausländische Arbeitskräfte

Für den neuen Eigentümer Kurt Ehrhardt läuft es besser. Er führt die Schiller-Oper weiter als Wohnheim - für die rasant wachsende Schar von ausländischen Arbeitskräften, die in Betrieben wie der Blohm- und Voss-Werft arbeiten. In den 1960er-Jahren ist das Haus unter italienischen "Gastarbeitern" recht beliebt. Ein Landsmann betreibt im ehemaligen Foyer ein Restaurant.

Absurdes Schauspiel um Zukunft des Wellblechbaus

Ab 1970 beginnt ein bizarres Geschacher um die Zukunft der Schiller-Oper: Damals berichten Medien, dass die Eigentümer das frühere Aufführungsgebäude gerne wieder als "kommerzielles Veranstaltungszentrum" herrichten würden. Das Bezirksamt möchte hingegen, dass das Gebäude abgerissen und das Gelände zur Grünfläche wird. Einen Verkauf an die Stadt lehnen die Besitzer ab - sie hätten vermutlich auch nicht allzu viel Geld bekommen.

In den kommenden Jahrzehnten gibt es von Seiten der Eigentümer, der Stadt und des Bezirkes derart widersprüchliche Pläne für die Nutzung des Komplexes, dass am Ende außer viel Arbeit für Architektenbüros, Anwaltskanzleien und Behördenmitarbeiter - gar nichts herauskommt. Nach einem Brand Mitte der 70er-Jahre ist von einem Abriss und einem Bau eines Messe-Hochhauses die Rede, mehrfach wollen angeblich Zirkusbetreiber "aus dem verfallenen Gebäude wieder einen prächtigen Zirkus machen". Stadtplaner träumen mal von einem "Pavillon für Ausstellungen, Musikveranstaltungen und Wanderbühnenvorstellungen mit Jugendtreff, Restaurant-Café oder Palmenhaus", mal von einem Fußballpatz. In den 1980er-Jahren legen die Eigentümer Pläne für ein Medienhaus vor und für eine Kombination aus Theater und Einkaufsmarkt - doch aus Sicht der Stadt spricht die Verkehrssituation mit zu wenigen Parkplätzen dagegen.

Asylbewerber und nebenan ein Nobel-Restaurant

In den 1990er-Jahren werden zeitweise bis zu 100 Asylbewerber unter erbärmlichen Umständen in den Anbauten der Schiller-Oper einquartiert. Das Sozialamt überweist dafür Hunderttausende D-Mark an den Eigentümer. Dieser vermietet zeitgleich das frühere Foyer an Gastronomen, die Wand an Wand zu den Asylbewerber-Schlafzimmern ein Nobel-Restaurant aufziehen. Schließlich werden erneut Pläne des Eigentümers bekannt, alles abzureißen und einen Neubau zu errichten mit Wohnungen, Büros und einem Veranstaltungszentrum. Doch 1998 kündigt das Denkmalschutzamt an, die Schiller-Oper mit ihrer besonderen Stahlkonstruktion unter Schutz zu stellen:

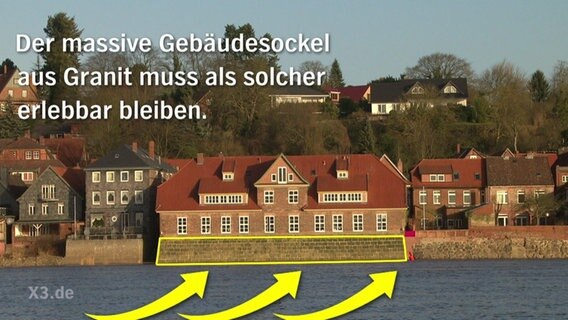

"Tatsächlich ist in diesem Komplex die Zirkusarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts gut dokumentiert und zudem die Ingenieurbauweise des Industriezeitalters hervorragend bewahrt."

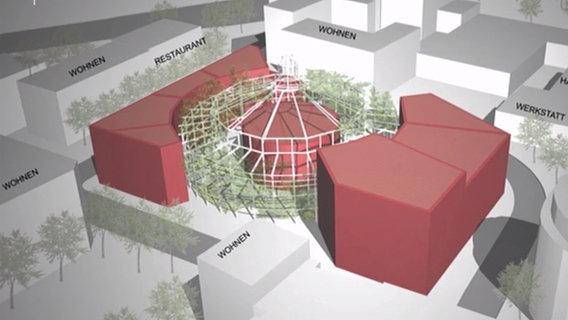

Prompt gibt es wieder neue Pläne für die Schiller-Oper: Das Büro von Stararchitekt Hadi Teherani schlägt vor, die alte Zirkus-Rotunde ein paar Meter zu versetzen, um nebenan Platz für einen Neubau mit Büros, Wohnungen, Geschäften und Gastronomie zu schaffen. Ein Dach soll beide Teile verbinden, um eine zusätzliche geschützte Fläche zu schaffen. Doch die Stadt verweigert die Zustimmung - es müsse eine stadtteilverträglichere Nutzung geben.

Ein letztes Mal Kultur und Remmi-Demmi

Zumindest in das Foyer der Schiller-Oper kehrt von 2003 an noch einmal die Kultur zurück: Ein junger Buchhändler und ein Kunsthistoriker übernehmen den Pachtvertrag. Sie machen aus den ramponierten Räumen einen viel gelobten Club mit Live-Musik, DJs, Swing-Nächten, Lesungen und abgedrehten Kunst-Aktionen. Bands der "Hamburger Schule" treten dort auf. 2004 gelingt es den Betreibern sogar, einen Auftritt einer Opernsängerin im ehemaligen Aufführungs-Saal auf die Beine zu stellen. Das Publikum darf die Rotunde aus Sicherheitsgründen allerdings nicht betreten. 2006 schließen die Betreiber den Club wieder.

Seit 2012 unter Denkmalschutz

Seit Anfang der 2000er-Jahre haben die Eigentümer das Umbau-Konzept mehrfach überarbeiten lassen, bis die Stadt schließlich mit dem Entwurf einverstanden ist. Doch - es passiert nichts. Stattdessen stellen die Erben von Kurt Ehrhardt im Jahr 2007 den Antrag, die Schiller-Oper abzureißen. Das Denkmalschutzamt widerspricht umgehend. Auch die später vorgetragene Idee, das Gebäude zu demontieren und an einem anderen Ort in Hamburg wieder aufzubauen, findet keine Zustimmung. Im März 2012 wird die Schiller-Oper endgültig unter Denkmalschutz gestellt. Ein wichtiger Schritt, wie Forscherin Rees meint: "Es handelt sich um den letzten derartigen Bau in ganz Deutschland. Zudem ist die Schiller-Oper ein Erinnerungsort und ein Kulturdenkmal Hamburgs."

Plan: Neue Wohnhäuser sollen entstehen

Dann bekommt die Schiller-Oper - mal wieder - einen neuen Eigentümer: eine Immobilienfirma. 2017 versucht die Eigentümerin, den Denkmalschutzstatus aufheben zu lassen. Dagegen regt sich Protest. Eine Anwohner-Initiative wird gegründet. Sie erarbeitet gemeinsam mit einem Architekten einen neuen Vorschlag. Danach soll das Stahlskelett des alten Zirkus freigelegt werden. In der Mitte und außen herum sollen Wohnhäuser entstehen.

2021: Anbauten wegen Einsturzgefahr abgerissen

Doch wieder einmal geschieht erst einmal nichts. Die Schiller-Oper verfällt immer mehr. 2018 fordert die Kulturbehörde die Eigentümerin auf, das Dach zu sanieren. Andernfalls werde die Stadt diese Maßnahme veranlassen und die Kosten in Rechnung stellen. Es folgen juristische Auseinandersetzungen und verstrichene Fristen. Ende März 2021 werden die Nebengebäude wegen Einsturzgefahr abgerissen. Immerhin: Die Sicherung des denkmalgeschützten Stahlgerüsts der Rotunde wird dann in Angriff genommen. Doch die Stadt stoppt die Arbeiten, weil diese nicht sachgemäß erfolgen. Für das Stahlgerüst ist das Aufbringen eines Korrosionsschutzes erforderlich. Darüber gibt es aber noch keine Einigung. Es passiert - wie schon so oft - lange nichts. Im März 2024 kommt immerhin ein Gutachten der Kultubehörde zu dem Schluss, dass der Zustand der restlichen Schiller-Oper besser ist als gedacht. Dass die fällige Sanierung jetzt aber schnell losgeht, ist trotzdem eher unwahrscheinlich.

Wie die abenteuerliche Geschichte der Schiller-Oper begann, erfahren Sie hier:

Karte: Die Schiller-Oper in Hamburg